幸福指數

衡量民眾對幸福的具體程度的主觀指標數

幸福是人們對生活滿意程度的一種主觀感受。所謂幸福指數,就是衡量民眾這種感受具體程度的主觀指標數。幸福指數是對人們通常所說的幸福感的量化,是人們根據一定價值標準對自身生活狀態所作的滿意度方面的評價。幸福指數作為評價社會發展的一個重要指標,不僅體現了人民群眾對社會發展的滿意度,而且越來越成為各級政府決策的重要依據。

不同的人對幸福感的理解和詮釋不同,比如市民小王說:“幸福就是工資再高一點,晚上少加班。”而職業經理人胡明鑫認為:“最幸福的事情就是我要把公司做成一個世界品牌。”而專家認為,幸福感可以理解為滿意感、快樂感和價值感的有機統一。

事實上,幸福指數的含義遠不止幸福感,它還包含民眾所擁有的外部生存環境和自身發展條件。例如,“非典”曾讓人們的幸福指數下跌,“神五”成功發射則提高了幸福指數。又如,生活在空氣污染指數低的城市,就相對幸福。

幸福指數最早是由美國經濟學家薩繆爾森提出的。他認為,幸福=效用/慾望。也就是說,幸福與效用成正比、與慾望成反比。他還把影響效用的因素分為物質財富、健康長壽、環境改善、社會公正、人的自尊五大類。英國心理學家羅斯威爾等通過長時間的研究后認為,真正的幸福可以用一個公式來表示,即幸福=P+5E+3H。其中,P代表個人性格,包括個性、應變能力、適應能力、人生觀、世界觀、忍耐力等;E代表生存需求,包括健康、交友狀況、財富等;H代表高級心理需求,包括自尊、自我期許、雄心、幽默感等。

如果說GDP、GNP是衡量國富、民富的標準,那麼,百姓幸福指數就可以成為一個衡量百姓幸福感的標準。百姓幸福指數與GDP一樣重要,一方面,它可以監控經濟社會運行態勢;另一方面,它可以了解民眾的生活滿意度。可以說,作為最重要的非經濟因素,它是社會運行狀況和民眾生活狀態的“晴雨表”,也是社會發展和民心向背的“風向標”。

澳大利亞心理學家庫克則將幸福指數分為兩種形式,一種是個人幸福指數,包括人們自己的生活水平、健康狀況、在生活中所取得的成就、人際關係、安全狀況、社會參與、未來保障等方面;

另一種是國家幸福指數,包括人們對國家當前的經濟形勢、自然環境狀況、社會狀況、政府、商業形勢、國家安全狀況等多個方面的評價。

(圖)幸福指數

B類指標:涉及情感範疇的心態和情緒愉悅程度,包括精神緊張程度、心態等。

C類指標:指人際以及個體與社會的和諧程度,包括對人際交往的滿意程度、身份認同,以及個人幸福與社會和城市發展之間的關係。

(圖)幸福指數

慾望是一種缺乏的感覺與求得滿足的願望,它分為五種層次,從下至上:第一個層次是人的基本生理需要,第二個層次是安全需要,第三個層次是歸屬和愛的需要,第四個層次是尊重的需要,第五個層次是自我實現的需要。

效用是從消費物品中所得到的滿足程度,是對慾望的滿足。判斷一個人的幸福與否,可以從答案中得到,以得數1為分界嶺。比1小就證明不幸福,等於1或者比1大就證明是幸福的。

如果人們的慾望指數高,而在目前生活方式中得到的效用低,那得出來的幸福指數就是零點幾了,那就說明人們的生活狀態不好,讓他們感覺不幸福,而不幸福的嚴重程度是根據數字來衡量的,數字越小就代表越不幸福,如果效用比慾望高,得出的得數就比1大,那就證明是個幸福的人。同理,幸福的指數也是根據得數來判斷,數字越大就證明越幸福。

效用也是一種感覺,它的大小與無完全是一種主觀感受。因人,因時,因地而不同。慾望是求得滿足的願望,它是由一個人的觀念來決定的,每個人的慾望因觀念的不同所期望的層次不同,所以在同處一種環境中,幸福與不幸福就因人而異。所以,這個方程式得出來的結果也是因人而異的,也就是說,幸福是一種主觀感受,不是客觀的分析。

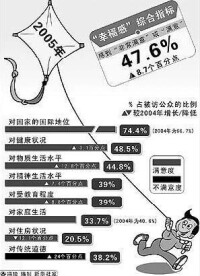

(圖)幸福指數

國內外學者的研究結果表明,影響幸福指數的因素固然很多,但經濟無疑是最根本的因素之一。沒有一定物質財富的積累和國民可支配收入的提高,就根本談不上國民的幸福感。據有關調查報告顯示,在當代中國,人們感到不幸福的主要原因依然是貧窮,大約54.6%的城鎮居民和66.4%的農村居民將貧窮列為感到不幸福的主要原因。

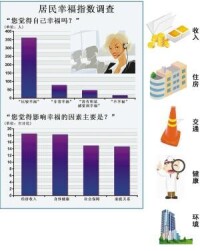

幸福指數

經合組織成員國的狀況比上世紀60年代還惡劣,因為雖然預期壽命和幸福感增加了,但幅度遠不及對自然資源過度開發的增幅。其中美國、中國內地及印度整體評分均遜於20年前。但相對污染度高達9.4分、排第114位的美國,中國內地污染度只有2.1分,故能躋身前20名。香港居民預期壽命達81.9歲,滿意度也有7.2分,污染度卻有5.7分,因此只排在第84位。辛巴威由於預期壽命及滿意度均低於其他發展中或發達國家,故位列榜尾。

排名 國家/地區 幸福指數

1 哥斯大黎加 76.1

2 多米尼加 71.8

5 越南 66.5

20 中國內地 57.1

49 新加坡 48.2

68 韓國 44.4

75 日本 43.3

84 中國香港 41.6

108 俄羅斯 34.5

114 美國 30.7

143 辛巴威 16.6

2012年4月,由哥倫比亞大學地球研究所主任傑弗里·薩克斯(Jeffrey Sachs)受到4月2日舉行的“聯合國幸福會議”委託而主持編寫的,由哥倫比亞大學地球研究所發布了世界幸福感報告。文中全面闡述了影響人幸福感的因素。根據綜合評分,丹麥人的幸福感指數最高。中國人幸福指數較低。

一個國家把國民幸福指數作為衡量社會發展的重要指標,說明大多數社會成員已經開始擺脫基本生存需求的制約而產生了更高層次的需求,標誌著這個國家的社會發展開始步入一個新的歷史階段。

幸福指數影響因素

國民幸福指數是社會全面進步的“測量儀”。一般來說,衡量一個社會發展進步與否,最重要的標準就是能否堅持以人為本、全面發展的基本要求,能否很好地滿足廣大人民群眾的經濟政治文化需求,能否為廣大人民群眾帶來最大利益、提供廣闊的自由發展空間。從一定意義上說,GDP是一個側重於物質方面的量化指標,國民的福利增長、身體健康以及精神狀況等不可能充分體現在GDP數字之中;而反映國民整體生活質量的幸福指數則是一種更加全面、人性化的指標,可以在一定程度上彌補GDP指標的缺陷和不足,從而使衡量社會發展進步的指標更加全面、科學、完善。

國民幸福指數是社會良性運轉的“晴雨表”。社會要良性運轉,關鍵是要和諧穩定。而社會能否實現和諧穩定,在很大程度上取決於廣大社會成員的幸福感如何。如果一個社會在經濟快速發展的同時國民幸福指數卻不能隨之提高甚至出現下滑,那麼就有必要對社會發展的整體走向和政策導向進行認真反思。國民幸福指數可以反映社會需求結構的態勢、社會運行機制的效能、社會整合程度的狀況,觀察國民幸福指數可以為社會矛盾和問題的解決提供基礎。尤其是在社會變革和轉型時期,國民的判斷和選擇在很大程度上反映著社會變革和轉型的效果,而國民幸福指數走勢正是國民判斷和選擇的重要預測指標。當前,我國改革發展正處於關鍵階段,利益關係更加複雜,各種社會矛盾凸顯。密切關注各項重大政策對人民群眾整體幸福感的影響,關注城鄉居民幸福感的差異和走勢,關注社會不同利益群體幸福感的狀況,將其作為社會良性運轉的“晴雨表”,對於推動科學發展、促進社會和諧具有十分重要的意義。

國民幸福指數是一個綜合性的指標體系,內涵豐富,涉及面廣。這也決定了提高國民幸福指數是一項複雜艱巨的系統工程,需要從多方面、多層次進行努力。

要提高國民幸福指數,就必須堅持以人為本,大力推進經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設以及生態建設,不斷提高社會富強、民主、文明、和諧程度。

怎樣測試自己的幸福程度呢?專家認為可以通過心理測試來把握。他提出了由10個次級指標構成的我國民眾幸福指數指標體系:知足充裕體驗指數、心理健康體驗指數、成長發展體驗指數、社會信心體驗指數、目標價值體驗指數、自我接受體驗指數、人際適應體驗指數、身體健康體驗指數、心態平衡體驗指數、家庭氛圍體驗指數。