方人定

方人定

方人定(1901-1975),現代著名書畫家。幼名四欽,複名士欽,廣東中山市沙溪人。廣州法政專門學校及廣東法官學校高等研究部畢業,后專攻美術。1923年入春睡畫院,師從高劍父習畫,主張國畫革新。1929年獲比利時萬國博覽會金獎。擅人物、花鳥、山水、書法。1938年赴美遊歷,開畫展。歷任華南人民文學藝術學院美術部教授、廣東畫院副院長、中國美術家協會廣東分會常務理事、廣州市政協常委等。著有《方人定畫集》。

1923年起,從高劍父習畫。

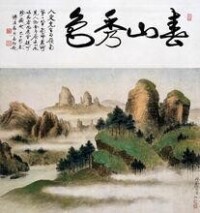

方人定畫作

1929年作品參加比利時萬國博覽會,獲金牌獎。

1929年至1935年兩度赴日 本學習西洋畫和人物畫,

1935年畢業於日本東京美術學校研究部。同年歸國后,專心繪畫創作並先後在廣州、上海、南京等地舉辦個展。

1928年他的花鳥作 品獲比利時萬國博覽會金獎並被收藏。

1938年在香港舉辦抗戰個展,

1939年至 1941年赴美國,在紐約、三藩市、洛杉磯等地舉辦個展,作品分別入選金門博 覽會和紐約博覽會並被收藏。

1941年在香港組織再造社,提倡國畫改革。后往 來於港、澳兩地。香港淪陷后在澳門居住一段時間,直至抗戰勝利。

1949年前 曾任廣州市立藝專教授、國畫系主任,中華人民共和國建立后,歷任華南人民 文學藝術學院美術部教授、廣東畫院副院長、中國美術家協會廣東分會常務理 事、廣州市政協常委等。

1956年中國美協、美協廣東分會分別為其 在廣州、北京、瀋陽舉辦《琵琶行》組畫和《人物十八描》個展。早期以山水花鳥畫為主,1929年後潛心鑽研人物畫(兼寫花鳥走獸)。

方人定

方先生早年研習傳統中國畫,從山水花卉翎毛走獸轉向於人物。為拓展藝術視野赴日本求學,畫作中融入“浮世繪”技法、東洋藝術的情調和人體寫生的知識。再赴美國,考察和學習西洋繪畫,探索對中國畫的改造與創新,促成了在藝術觀念和技巧上的一次又一次轉變。他曾從重視線轉向重視面,重視光與色。曾有一個階段熱衷追求強烈的裝飾風格,而且把握得十分出色,然後再轉向自然的寫實的描繪。曾有一個時期,方人定先生創作了一系列女性題材的作品。其後,又著力於表現市井平民的生活,在題材選擇上進行新的探索。他說:“假使說我的畫,是專學某一人或某一派的,我必否認。因為我的師,有中國人也有外國人。”“一個畫家不要受任何畫派的約束,應該自己走自己的路。”他曾組織繪畫團體,起名“再造社”,決心不斷進取和創造。他反對陳陳相因,反對固步自封,要自成一家不與人同,對自己則不與前同。他在後期致力於《琵琶行》和《西廂記》這兩個古典題材組畫的創作,似是對自己早年觀點的否定之否定,轉向對東方的傳統手法的回歸。中國畫家當中多有練熟幾手,終生受用者。而像方人定先生這樣不斷轉換新課題的探索者,則是十分難能和非常可貴的了。

方人定

方人定先生還是一位長於理性思考的藝術家,他對畫論、畫史,對中外的文化傳統有深刻的研究,他對唐宋、對明清的中國繪畫有透徹的分析和獨到的見解,對日本和西洋畫的技法(例如對畢加索的繪畫等)曾下大力氣去研究並有論述。也許因為他是法官學校的畢業生,方先生善於思辯,才思敏捷,文筆犀利,在嶺南派與固守傳統的中國畫家激烈的辯論中,他成為了嶺南派投入筆戰的主將,寫出了一批主張革故鼎新的文章。此後幾十年,方先生不斷發表論著,表述和論證自己的藝術主張、理論見解和學術追求。他對舊傳統舊糟粕的否定,對時代對現實的關注,對審美的認識,對技法的運用都有精闢的系統的闡述。他的改革精神,理性上的追求,加上充沛的精力和創作激情,驅使他在藝術上不停地變革與進取。這種既能理論、又重實踐的英才,在中國美術界是不多見的。方人定先生是20世紀中國畫創作中貢獻突出的有代表性的藝術家,他曾是我們省美協的常務理事,廣東畫院的副院長。假若沒有十年動亂,方先生還會在他的藝術道路上跨越更高的巔峰。方先生的藝術精神和他的傑出畫作將永留在人世間。

雕塑家潘鶴為方人定塑像

方人定早年就主張中國畫創新。在日本學習期間,他痛感中國人物畫的衰落和藝術的脫離實際,主張藝術應該反映人生,反映時代並提出中國現代人物畫的改革振興問題。他為自己的藝術道路確定了如下目標:1.作品以人物為主體;2.題材以現代生活新姿態為對象;3.畫法則重新折衷東西。

方人定的人物畫作品,題材和內容以現代人物為主,緊隨時代脈搏,表現民族精神。抗日戰爭時期, 他創作出《雪夜逃難》、《窮人之餐》、《戰後的悲哀》、《行行重行行》、《乞丐》、《大旱》等大量作品,表現了當時社會底層勞動人民生活的貧困悲慘、勞作的艱辛和他們勤勞善良、頑強與命運抗爭的品質。新中國建立后,他在作品中謳歌新生活,讚頌人民,充溢著陽光、生機和朝氣。《早晨》、《飼養員》、《花市燈如晝》、《勞動之後》、《旱年不旱》、《山西道上》等代表作品,表現了人民大眾對新生活的熱愛和征服自然、人定勝天的精神。

方人定的人物畫作品,藝術傾向以寫實為主,技法上博採眾長,融匯中西,把中國畫的筆墨功夫,西洋畫的明暗用色和日本畫的裝飾趣味,揉合在一起,為其表現內容服務,成就了他獨具個性的人物畫風貌。

方人定的作品,構圖大膽新穎,別具一格。如1941年創作的《庖廚一角》,畫面大部為待烹的雉雞、蘆雁所佔據,案上尚可見山葡萄及烹飪佐料洋蔥。畫家立意新穎,選取最有代表性的極為濃縮的物象和場景表現了一個獵人之家的生活。

方人定還是嶺南畫派著名的理論家,撰寫多篇論文闡述其藝術主張。方人定還擅長書法和詩詞。2003年11月5日至10日,由中國美術家協會、中國美術館、中國畫研究院、廣東省美術家協會、廣東畫院等五個單位聯合舉辦的方人定繪畫作品展首次在北京中國美術館舉行。展覽在美術界引起了震動,美術界給予很高評價。

他主張國畫革新,從1926年開始,在廣州、上海的報刊、雜誌上多次發表文章,提出“挽狂瀾於既倒”,提倡中國畫的內容“要取現實生活為題材”, “真實地、深刻地表現民族的精神”;技法上則要“折衷東西”,把東西方的 繪畫長處“一爐而冶”。他是嶺南畫派的“一支筆”。晚年卧病在床,仍著有《線條、色彩、皴法——國畫三個問題》的重要論文,並曾在香港《美術家》 上發表。他不但在人物畫方面卓有成就,在書法方面亦功底深厚,其詩詞也極富時代氣息。

《閑日》、《踏雪》、《歸獵》、《愛犬》、《大旱》、《旱年不旱 》、《行行重行行》、《雪夜逃難》、《漁父辭》、《耕罷》、《李香君》、 《最堅強的人》、《早晨》、《四牛圖》、《東郭先生》、《奇書》、《棲息 》、《夜雨》、《花市燈如晝》、《護雛》 、 《西湖煙雨》、《琵琶行》組畫、《西廂記》組畫等。

方人定給人留下的印象,最深刻的也許是在著名的“方黃之爭”里尖銳的言辭和激昂的情緒。這從一個側面反映出,當時方人定的思想正發生劇變。這“變”相對於站在他“對立面”的黃般若,更相對於黃氏背後的國畫研究會、他們倡導的那種畫法所表現的中國傳統社會的精神。

方人定書畫作品

大凡改革都不會一帆風順,尤其這改革的對象是根深蒂固的傳統,改革用的“藥劑”又是同樣具有深遠傳統的西方藝術。光是要吃透這兩家的精髓就不知要耗費多少時日、具備怎樣的天賦。對高劍父、方人定們失當之處的指責從他們試驗伊始就沒有停過。在今天看來,這些批評不少是中肯的。看方人定的畫,許多企圖折衷中西的地方還停留在試驗狀態,很不成熟甚至很幼稚。畫得好的還是那些比較純粹中國風或者西洋風的作品。也就是說,在方氏的畫中,所謂“折衷”起碼遠沒有成功。其實又何止方人定,直到今天,誰能說自己對傳統的改造已經取得了成功?當然這僅僅是從技法來評論。技法畢竟不是繪畫的全部。看一張畫好壞還要以是否感人為基礎,以現代人的眼光看,方人定的畫無疑比當時一味追求國畫“純血統”的許多作品更親切。他在把中國畫向當代推進方面作出了相當的貢獻,努力使國畫題材從山水花鳥拓展到現代人的生活當中,他走過的彎路和遇到的挫折足以成為後人寶貴的借鑒。

方人定的畫正因為敢於負起推動藝術發展的責任而觸動著觀眾的神經,我們不應用技法的失誤為由否定他。這正像他當年和黃般若的辯論,如果單從觀點看,那些東西已經沒有多少價值,但那段歷史仍給人留下深刻印象,這正是因為,純藝術的論爭作為事件本身足以使人獲得感悟。好比寫文章,是否所有人都信服你的觀點並不重要,重點是你的思想有無啟發讀者,這在現代的廣東乃至全國畫壇並沒有成為風氣,比較“方黃之爭”的時代是大為退步了。這才是值得我們、尤其是那些只會喋喋不休於指責前驅者們技法失誤的人認真思考的問題。

方人定作品

李偉銘(廣州美術學院教授):關於如何變革中國畫,方人定在他的同輩中顯示了非同一般的思辨力,作為一個人物畫家,他最重要的作品主要完成於20世紀40年代中後期,如《行行重行行》和《大旱》。在這些作品中,對“面”的處理多少有悖於他後來對“線”的認識,但它樸拙的造型、體量和在一種精心設置的構圖中所的主題的象徵意味,較之他在上世紀50年代后所作的旨在返歸傳統的線條筆法的古典題材人物畫,無疑更耐人尋味。因此我同意這樣一種饒有興味的預測:“設想方先生當年就這麼不中不西探索下去,又會是怎樣的氣候呢?”

主持座談會團結“敵手”

從1953年直至“文革”,方人定主持“廣州國畫座談會”。除“反右”時暫停,每月一次,從未間斷。座談會強調不分派別、無門戶之見,有時參加者多達五六十人,成為一時美談。老藝術家黃篤維、潘鶴等對此無不交口稱讚。

幹校的謊言

在幹校期間,某天李汝倫和方人定值夜看魚塘,李汝倫問,如果那些餓肚子的農民過來網魚怎麼辦,說自己看他們又窮又餓,又不準說餓,自己沒辦法。方人定便說,喊一聲,向貧下中農學習,然後第二天報告:平安無事。黃安仁則回憶,在幹校時,方人定和老書法家麥華三,每唱“語錄歌”必荒腔走調,引起眾人曬笑。

高風亮節讓官位

在老一輩畫人印象中,方人定淡泊名利。1956年3月,廣東省美術家協會成立,原擬安排方人定出任副主席,方人定推辭,反而推舉了以前國畫論戰時的對立派盧振寰當副主席,自己只是擔任理事。廣州成立文史館,安置一批名流。胡根天、趙崇正、蘇卧農等都到方家叫楊蔭芳申請,說按她的條件,完全可成為第一批館員。方人定卻說,還有一批畫家工作生活無著落,比自己家困難得多,應該把名額讓給他們。直到方人定逝世,楊蔭芳才進了廣州市文史館。

《華僑農場所見》

香港、北京、廣州三地拍賣會上,中山籍已故著名畫家方人定先生的四幅代表作拍出近240萬。這預示方人定的精品力作開始在市場上發威。

2005年11月6日在北京舉行的中國嘉德2005秋季拍賣會上,編號2407的方人定作品《途中問字》拍出了39.6萬元。

2005年11月20日在廣州開拍的嶺南2005中國嘉德廣州冬季拍賣會上,編號654是方人定作品《華僑農場所見》此畫作於1963年。畫面一年輕女子,正赤著腳,在一堆稻草上系頭巾,在他身旁的稻草上,放著剛扔下的鐮刀,臉上充滿了豐收后喜悅的表情。這是一幅典型的中國勞動婦女的形象。這是方人定的代表作之一。很多藏家都看好這幅作品,紛紛舉牌應價,最後由中山市中山瀚海以36.3萬元拍回,使這幅作品回到方人定先生的故鄉。

另一幅編號為655的方人定作品《花市燈如晝》作於1965年。取材於廣州每年一度的春節花市,畫面刻畫了兩個年輕女子剛剛選購了各自喜愛的花朵——含苞欲放的桃花和盛開的月季。手執桃枝的姑娘用手指攬過一朵月季,聞著它的香味。在姑娘身後的花市,擺滿了諸如金橘、薔薇、大麗花等各式花卉。營造了一種平安吉祥的喜慶埸場景整個作品以女人、花市為對象,刻畫細膩,用色考究,格調高雅清新。這幅畫是方人定先生的精品力作,著錄出版、展覽都是壓陣之作。此幅作品競爭更為激烈,最後由廣州某藏家以106.7萬元成功拍得。

2005年11月27日在香港舉行的佳士得2005秋季拍賣會上,編號為577的方人定作品《獵人》以50.88萬元港幣被國內某文博機構拍入收藏。

方人定:被淡忘的嶺南畫派“驍將”

早在上世紀20年代,方人定代表嶺南畫派與國畫研究會展開論戰,讓他聲名鵲起。到上世紀40年代,他又創立“再造社”,與恩師高劍父“分道揚鑣”……這些藝術“猛士”的舉動,讓他在解放前就名震全國。

但這位嶺南畫派藝術思想的重要代言人、20世紀改革中國畫的“驍將”,在晚年以及身後卻長久沉寂。“由於種種原因,美術界一向缺少對他的介紹,系統的研究更少。”著名藝術理論家郎紹君如是說。

他是如何成為嶺南畫派最有成就的人物畫家?他又如何在數十年前就留下對嶺南畫派的一系列精闢理論?方人定誕辰110周年,《方人定紀念文集》將於明日首發,將披露這些耐人尋味的歷史細節。南方日報記者昨日也專訪了藝術界、評論界對方人定的最新發現。

近代美術史繞不開方人定

“研究近代美術史的人,無法繞開方人定,首先是上世紀20年代那場著名的"方黃之爭"。”美術評論家陳跡說。

1925年至1927年,面對西方藝術的衝擊,全國美術界不少地方都展開“革新派”與“國粹派”之間的論戰,其中又以廣州嶺南畫派與“國畫研究會”的論戰最為激烈。當年,身為高劍父的學生,方人定代表嶺南畫派,與傳統派的青年畫家黃般若在報紙上展開論戰,史稱“方黃之爭”。

方人定早年畢業於法政專門學校,文筆犀利,在廣州、上海發表多篇文章,在技法上要“折衷東西”。畫家潘嘉俊認為,正是在那場論戰中,年輕氣盛的方人定的不少精闢論述,逐漸擴散為日後嶺南畫派的主要主張。

時過境遷,當年這些精闢的論稿卻難再尋覓。為了此次《方人定紀念文集》的出版,方人定的女兒方微塵花費數年時間到中山圖書館“大海撈針”。但遺憾的是,由於戰爭動亂,1927年以前的報刊極少保存下來。

最終,方微塵在圖書館艱難尋找到那場論戰尾聲的“檄文”,是1927年發表於廣州《國民日報》的4篇文章,在其中,方人定精闢地對“國粹派”質疑高劍父抄襲日本畫等問題給予回應。而藉此次文集出版,這些文稿第一次結集公諸於眾,包含了方人定不同時期探討藝術的15篇論文。

有一種評價認為,嶺南畫派的畫家大多勤於繪畫,卻缺乏完整的繪畫思想體系,因此對美術史後輩的影響較弱。但方人定卻被認為是個特例。

“除了繪畫技藝,方人定的理論修養也比較強,這也是他和其他嶺南畫派畫家不同的地方。”畫家潘嘉俊認為,方人定長於理性思考,他對畫論、畫史,對中外的文化傳統有深刻的研究,對唐宋、明清的中國繪畫有透徹的分析,對日本畫和西洋畫的技法也有深入研究。“這在中國美術界是不多見的。”

直到他去世前兩年,他還筆耕不輟,1973年卧病在醫院,他全憑記憶,寫成了數千字的《線條·皴法·色彩 談中國畫三個問題》。但潘嘉俊指出,方人定在後期,理論建樹沒有前期那麼明顯。

嶺南畫派最傑出的人物畫家

“同樣作為高劍父的得意門生,方人定的藝術價值在歷史上是被低估了,他和關山月、黎雄才具有一樣重要的貢獻。”廣東畫院院長許欽松說。

潘嘉俊認為,嶺南畫派第二代傳人中,幾位畫家主張類似:“變革中國畫,筆墨隨時代”。但不同畫家有各自的表現手法和題材選擇。比如關山月的梅花,黎雄才的松。而方人定尤其擅長人物畫。

中國藝術研究院研究員郎紹君認為,方人定是嶺南畫派最傑出的人物畫家。他在中國人物畫的“革命性”方面,確實比同時代的人走得更遠、更徹底。

為何方人定的名氣卻沒有關、黎二人顯赫?評論家陳跡認為,這是時代的選擇。“解放后對於新山水畫的時代需求,與關、黎二人當年對於山水畫變革的實踐和主張契合,使得他們一躍成為美術界的中心人物。”陳跡說,儘管方人定在解放前聲名顯赫,但解放后卻並沒有佔據人物畫的中心。

方人定選擇人物畫作為變革中國畫的主攻方向,有深入思考。1942年,他在《華僑日報》發表文章《中國畫的前途》,這樣寫道:“當著我們民族努力更生的時候,我們所須要的藝術不是出世的,亟當是入世的,關於人生的,這就是須要人物畫來表現了。”他還大膽預言,人物畫為中國繪畫的主題,才是新藝術運動之正途。“但解放后,人物畫變革的主線是徐悲鴻帶來的古典寫實主義與前蘇聯的藝術影響,方人定並沒有成為主流。”陳跡說。

今天,方人定身上最引人關注的是他藝術上的兩次“劇變”:1941年,從美國留學歸來的方人定,聯合春睡弟子組成再造社,提出“中國畫藝術必須走出專事仿古臨臨摹陳陳相因的死胡同”,矛頭直指他們的老師高劍父,有文章將方人定稱為嶺南畫派的叛逆者,是“籠里雞造反”。

另外,他上世紀60年代由“折衷中西”之路,全面回歸東方繪畫,創作了一批古代女性題材作品,如《琵琶行》、《西廂記》等,與他早期的風格迥然不同。而這一轉變,也讓他在身後招來不少非議。

“方人定晚年的轉變是很難得的,他一生都在多種技法中探索實踐。敢於否定自己。”畫家潘嘉俊說,方人定生前曾說過,“假使說我的畫,是專學某一人或某一派的,我必須否認。因為我的師,有中國人也有外國人。”他說自己不屬於任何畫派,是其反對固步自封的表現。