共找到2條詞條名為挺進中原的結果 展開

- 1979年張一執導的電影

- 歷史事件

挺進中原

歷史事件

解放戰爭進行到1947年6月,全國形勢發生了顯著變化。國民黨軍總兵力下降,戰鬥力下降,人民解放軍總兵力增加,機動作戰兵力已超過國民黨軍。國統區人民革命運動蓬勃發展,形成反對國民黨反動統治的第二條戰線,蔣介石政府已陷於全民包圍之中。

在此形勢下,中共中央毅然作出人民解放軍由戰略防禦轉入戰略進攻的決策。針對敵我雙方戰略態勢,決定將戰略進攻的主要方向指向既是國民黨軍的要害又是其薄弱環節的中原地區,並確定了“三軍配合、兩翼鉗制”的戰略部署。

解放戰爭進行到1947年6月,全國形勢發生了顯著變化。國民黨軍總兵力下降到370萬人,戰略機動能力大為減弱,戰鬥力下降;人民解放軍總兵力增加到 195萬人,機動作戰兵力已超過國民黨軍。解放區大部分地區基本完成土地改革,廣大農民踴躍參軍參戰,後方更加鞏固;在國民黨統治區,以“反飢餓、反內戰、反迫害”為口號的人民革命運動蓬勃發展,形成反對國民黨反動統治的第二條戰線,蔣介石政府已陷於全民包圍之中。

在此形勢下,中共中央毅然作出人民解放軍由戰略防禦轉入戰略進攻的決策,規定第二年作戰的基本任務是:舉行全國性的反攻,以主力打到外線去,將戰爭引向國民黨區域,在外線大量殲敵。針對敵我雙方戰略態勢,決定將戰略進攻的主要方向指向既是國民黨軍的要害又是其薄弱環節的中原地區,並確定了“三軍配合、兩翼鉗制”的戰略部署:以劉鄧大軍實行中央突破,以躍進方式挺進大別山,建立根據地;以陳謝大軍直出豫陝鄂邊界地區,在豫西、陝南建立根據地;以陳粟大軍挺進豫皖蘇邊區,擴大原有根據地。三路大軍在中原地區互為犄角,緊密配合,在長江、淮河、黃河、漢水間開闢新的中原解放區。另以西北野戰軍攻打榆林,調動進攻陝北的敵軍北上;以華東野戰軍東線兵團在膠東作戰,繼續把進攻山東的敵軍東引,以策應三路大軍挺進中原的行動。

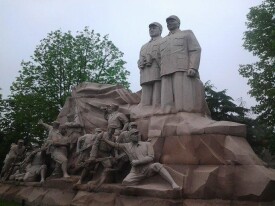

1947年6月30日,劉伯承、鄧小平率晉冀魯豫野戰軍主力4個縱隊12萬餘人,一舉突破了國民黨軍的黃河防線。接著發起魯西南戰役,打開了南進通道。隨後,劉鄧大軍突然甩開緊急馳援的蔣介石大軍,兵分三路,千里躍進大別山。以“狹路相逢勇者勝”的氣概,先後越過隴海路,涉過黃泛區,跨過沙河、渦河、汝河等重重障礙,於8月末勝利到達大別山,由此揭開了人民解放軍戰略進攻的序幕。8月下旬,陳賡、謝富治率晉冀魯豫野戰軍太岳集團共8萬人,於晉東南強渡黃河,挺進豫西。在豫陝邊地區往返機動作戰,採取“牽牛戰術”分散疲憊敵人。9月初,陳毅、粟裕率華東野戰軍主力等8個縱隊共18萬人組成西線兵團,在魯西南地區進行沙土集戰役后,即以6個縱隊越過隴海路南下,挺進豫皖蘇邊區。到11月中旬,劉鄧、陳謝、陳粟三路大軍以“品”字形陣勢在中原地區完成戰略展開,並調動和吸引了國民黨軍約90個旅回防中原。隨後,中原三軍以鞏固大別山根據地為中心,密切配合,相互策應,縱橫馳騁於黃河以南、長江以北、西起漢水、東迄大海的廣大地區。至12月底,打破了國民黨對大別山的圍攻,鞏固並擴大了中原解放區,將戰線由黃河南北推進到長江北岸。

在人民解放軍三路大軍挺進中原的同時,內線的西北、山東和晉冀魯豫、晉察冀、東北等戰場上轉入了戰略反攻和進攻。西北野戰軍和華東野戰軍東線兵團分別舉行沙家店、延清、黃龍等戰役和膠東保衛戰,徹底粉碎了國民黨軍對陝北和山東的重點進攻。晉察冀野戰軍連續舉行清風店、石家莊等戰役,使晉察冀與晉冀魯豫兩大解放區完全連成一片。東北民主聯軍發動秋季攻勢,由戰略反攻轉為戰略進攻。

經過半年作戰,人民解放軍內外線配合,共殲敵75萬餘人。到1947年底,戰爭已經主要不是在解放區內進行,而是在國民黨統治區內進行。毛澤東指出,人民解放軍由戰略防禦轉入戰略進攻,“這是一個歷史的轉折點。這是蔣介石的二十年反革命統治由發展到消滅的轉折點。”