絕經后骨質疏鬆

絕經后骨質疏鬆

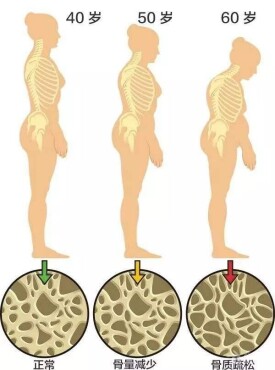

絕經后骨質疏鬆症是一種與衰老有關的常見病,主要發生在絕經後婦女,由於雌激素缺乏導致骨量減少及骨組織結構變化,使骨脆性增多易於骨折,以及由骨折引起的疼痛、骨骼變形、出現合併症,乃至死亡等問題,嚴重地影響老年人的身體健康及生活質量,甚至縮短壽命,增加國家及家庭財力與人力負擔。與絕經相關的骨質疏鬆症已是不可忽視的重要保健課題。

1.繼發性骨質疏鬆

是由其他病因引起的。如慢性疾病:慢性腎功能衰竭、胃切除、腸改道、鈣吸收不良綜合征、多發性骨髓瘤等;內分泌疾病:高泌乳素血症、甲狀腺功能亢進、腎上腺皮質激素分泌過多、糖尿病、甲狀旁腺功能亢進等。醫源性因素:長期應用抗癲癇葯、含鋁抗酸劑、服用過量甲狀腺素或長期應用糖皮質激素、促性腺激素釋放激素(GnRH)激動劑等。

2.絕經后骨質疏鬆

3.是多因素性疾病,遺傳、生活方式、營養等均與發病有關。具有以下高危因素者易患絕經后骨質疏鬆症:白人及亞洲婦女、骨質疏鬆症家族史、或具有影響骨量的特殊基因的婦女、鈣攝入不足、缺乏體力活動、大量吸煙及飲酒、早絕經或絕經前行雙側卵巢切除術者。是否發生骨質疏鬆症,取決於其骨峰值及其骨丟失的速度,骨峰值高及(或)骨丟失慢者,不易發生,骨峰值低及(或)骨丟失快者容易發生。

骨質疏鬆症是一種隱匿發生的疾病,在沒有發生骨折之前,往往沒有任何癥狀,一旦發現駝背、身材變矮、或骨痛時,常常已經發生了骨折。因此,不能用臨床癥狀進行診斷,疼痛的嚴重程度可用於判斷治療效果。

1.骨痛骨質疏鬆的骨痛,通常是因小梁骨發生微骨折,當體位變動時肌肉及韌帶牽拉引起,故可發生起坐痛、前屈后伸痛、行走痛、翻身痛及卧位痛等。通常用四級評分法反應疼痛程度,0分為無痛,1分為有時疼痛,2分為經常疼痛,但能忍受,3分為疼痛難忍,並影響工作及生活。

2.駝背或身材變矮當脊椎發生壓縮性骨折時出現。

3.局部壓痛或叩擊痛其特點是不伴隨局部紅腫及發熱。

根據以上臨床表現,實驗室檢查及輔助檢查可以在骨質疏鬆早期即做出診斷。

1.骨吸收生化指標

(1)尿Ca/Cr 骨吸收時骨鈣進入血循環,引起血鈣升高,爾後尿鈣升高,故尿鈣可以反映骨吸收狀況。飲食中的鈣含量、腸鈣吸收及腎功能情況等影響血及尿鈣水平,故特異性不強。空腹12h后的尿鈣可避免食物的影響,主要反應骨吸收狀況,為避免前日飲食的影響,空腹12h后的第一次尿棄去,留取空腹的第二次尿測定。

(2)尿HOP/Cr 尿HOP的50%為骨膠原的代謝產物,骨吸收增加時,比值升高。為避免飲食的影響,除需留取空腹的第二次尿之外,應在留尿標本的前3天禁食含膠原多的食物。

(3)Ⅰ型膠原吡啶交聯物及末端肽 是骨、軟骨及其他結締組織中膠原的代謝產物,骨吸收增加時,血或尿中的含量增多,因為骨組織的轉化率遠高於軟骨及結締組織,故主要反應骨的吸收狀況,其水平不受飲食影響,較尿Ca/Cr及尿HOP/Cr反映骨吸收的特異性強。目前多測定尿Pyr/Cr、DPYr/Cr;血的Ⅰ型膠原交聯氨基末端肽(NTx)或c-端多肽(CTx)。NTx是破骨細胞降解膠原的直接產物,而CTx的結構為所有組織中的Ⅰ型膠原所共有,故其特異性較NTx差。

(4)血抗酒石酸酸性磷酸酶(TRAP) TRAP由破骨細胞合成並直接分泌入血,因而反映破骨細胞的狀況,骨吸收增加時,血TRAP升高。

2.骨形成生化指標

(1)血清鹼性磷酸酶(ALP)及骨鹼性磷酸酶(bAIP) AIP由肝及成骨細胞產生,小腸來源者佔25%,空腹時比例減少,腎來源者很少,可以不計,故在肝功能正常時,它反映成骨細胞的活性。bALP只來源於成骨細胞,故特異性強。

(2)血清骨鈣素(BGP) BGP是骨組織中最豐富的非膠原蛋白,由成骨細產生,成熟的BGP分子分泌到細胞外,其中大部分進入細胞外骨基質,小部分進入血循環。絕經后骨質疏鬆婦女血中的BGP可能升高、降低或正常,取決於其骨形成速率。骨形成刺激劑治療后BGP水平升高,而使用骨吸收抑製劑后,BGP水平降低。腎功能不良者,血BGP升高(BGF由腎濾過及降解)。

(3)血清I型膠原前肽 I型膠原由成骨細胞合成,其氨基端(N-端,PINP)和羧基端(C-端,PICP)延長肽被特異酶切下后,可以測定,反映膠原的合成狀況。然而皮膚、牙齒、心血管等能合成I型膠原的組織也可產生。

3.骨礦含量(BMD)測定

目前是診斷骨質疏鬆的主要依據,因為骨密度在很大程度上可以預測骨折的危險性,WHO於1994年修訂骨量測定值的診斷標準為BMD或BMD較正常成年人平均值低2.5s以上,稱為T-分(T-Score),其計算方法為(測定的BMD-正常成年人平均BMD)÷標準差。但骨折的發生不僅僅取決於BMD,而是與骨強度有關,骨強度由BMD與骨質量組成,因此,診斷方法還有待完善。

4.骨超聲檢查

利用超聲通過骨組織的速度(SOS,單位為m/s)、振幅衰減(BUA,單位為dB/MHz)及硬度指數(SI)反映骨結構與骨量,在理論上,超聲檢查既反映骨量又反映骨結構,且具有無放射線,價格較低,機器易搬動等許多優點,有人將超聲檢查值與DXA檢查結果相比,二者有相關性,故可用於觀察病情變化及治療效果。但超聲檢查結果不是BMC,故不能與真值相比,無準確性指標,目前尚無公認的診斷標準。

5.骨組織活體切片檢查

將活體骨組織製成切片,在顯微鏡下觀察結構與形態,測量骨小梁面積、骨小梁周徑、類骨質寬度等骨形態計量學指標,可用於疑難病例的鑒別診斷,研究骨代謝狀況。與上述的幾種方法相比,診斷更為可靠,但是觀察結果有一定的主觀性,故各實驗室間、各觀察者之間有一定的差異,此外,骨活檢是有創性檢查,不宜普遍進行。

骨礦含量是診斷骨質疏鬆的標準1994年WHO重新制訂了以骨密度作為骨質疏鬆的診斷標準:

1.正常骨量

BMD或BMC較年輕成年人平均值低1個標準差以內。

2.骨量減少

BMD或BMC較年輕成年人平均值低1~2.5個標準差。

3.骨質疏鬆症

BMD或BMC較年輕成年人平均低2.5個標準差或以上。

4.嚴重的骨質疏鬆症

符合上述的骨質疏鬆症診斷標準。同時伴有一處或多處脆性骨折。

1.激素替代療法(HRT)

已有大量研究證實絕經後婦女單獨應用雌激素或與孕激素聯合應用可以預防骨量的丟失。

2.補鈣

適量鈣攝入對獲得骨峰量及保持骨髂健康是非常必要的。對絕經婦女推薦的每天鈣攝入量為1000~1500mg元素鈣。

3.維生素D(vitamin D)

骨質疏鬆患者的負鈣平衡的原因之一是由於腸道鈣吸收障礙。影響腸道鈣吸收最重要的激素是1,25(0H)2D3,如含量少,即使食物中含鈣量較多,也難以吸收。

4.雙磷酸鹽二磷酸鹽

用於治療骨吸收加速的疾病,如變形性骨類(Pagets病)、惡性腫瘤骨轉移及其伴隨的高鈣血症等;當骨轉換加快時,效果最好,因而也適用於絕經后骨質疏鬆症。雙磷酸鹽與體內的鈣代謝調節劑——焦磷酸鹽結構相似,對羥磷灰石親和力強,與之結合後集聚在骨內,抑制磷酸鈣結晶的形成並延遲磷灰石結晶凝聚,預防其溶解。在細胞水平上,二磷酸鹽抑制骨吸收,雖其作用機制不甚清楚,但已發現它改變破骨細胞形態、抑制破骨細胞活性,並減少其數量,使骨轉換率降低。

5.降鈣素(CT)降鈣素(CT)

是由甲狀腺濾泡旁細胞(C細胞)分泌的,由32個氨基酸組成的多肽,是調節鈣與骨代謝的激素之一。主要作用於骨和腎,抑制PTH、維生素D等引起的骨吸收因子。降鈣素(CT)對骨的作用,其一是直接抑制骨鹽溶解,使原始細胞轉變成破骨細胞的過程受到抑制,並加速破骨細胞向成骨細胞的轉化,使溶解過程減弱。其二是拮抗血鈣上升。血鈣較高時,降鈣素(CT)分泌增加,血鈣降低時,降鈣素(CT)分泌減少。此作用對維持生理骨量有重要意義。其三,降鈣素(CT)可拮抗PTH的促進骨鈣釋放入血液的作用。降鈣素(CT)具有鎮痛作用,其機制可能與改善鈣代謝、中樞性鎮痛作用及對肌肉收縮功能的作用有關。

7.選擇性雌激素受體調節劑(SERM)

Serm是一類人工合成的類似雌激素的化合物,它們選擇性作用於不同組織的雌激素受體,分別產生類雌激素或抗雌激素作用。對SERM的研究提示,作用於骨的雌激素受體亦能發揮類似雌激素樣作用。

8.氟製劑氟

是骨和牙齒生長發育必需的微量元素,對骨有特殊的親和力,在骨質中取代羥磷灰石上的OH-,形成的氟磷灰石能拮抗破骨細胞的溶骨作用,並刺激成骨細胞的活性,促進骨形成,尤其增加松質骨的形成。

9.甲狀旁腺素(PTH)