共找到2條詞條名為杜環的結果 展開

- 中國唐代旅行家

- 明代書法家

杜環

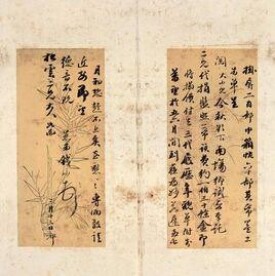

明代書法家

杜環,明代書法家。字叔循(明畫補遺作字子循,一作德循),一元子。其先廬陵(今江西吉安)人,家金陵(今南京)。明太祖(1368-1398在位)善其書,入侍春坊,仕終太常丞。書法端妍,正書入能品,行草亦各臻妙。兼善畫花鳥。

杜環,字叔循。其先廬陵人,傳父一元遊宦江東,遂家金陵。一元固善士,所與交皆四方名士。環尤好學,工書,謹傷,重然諾,好周人急。

父友兵部主事常允恭死於九江,家破。其母張氏,年六十餘,哭九江城下,無所歸。有識允恭者,憐其老,告之曰:“今安慶守譚敬先,非允恭友乎?盍往依之?彼見母,念允恭故,必不遺棄母。”母如其言,附舟詣譚。譚謝不納。母大困,念允恭嘗仕金陵,親戚交友或有存者,庶萬一可冀。復哀泣從人至金陵,問一二人,無存者。因訪一元家所在,問:“一無今無恙否?”道上人對以:“一元死已久,惟於環存。其家直鷺洲坊中,門內有雙桔,可辨識。”

母服破衣,雨行至環家。環方對客坐見母,大驚,頗若嘗見其面者。因問曰:“母非常夫人乎?何為而至於此?”母泣告以故環亦泣,扶就座,拜之,復呼妻子出拜。妻馬氏解衣更母濕衣,奉糜食母,抱衾寢母,母問其平生所親厚故人,及幼子伯章。環知故人無在者,不足付,又不知伯章存亡,姑慰之曰:“天方雨,雨止為母訪之。苟無人事母,環雖貧,獨不能奉母乎?且環父與允恭交好如兄弟,今母貧困,不歸他人,而歸環家,此二父導之也。願母無他思。”時兵后歲飢,民骨肉不相保。母見環家貧,雨止,堅欲出問他故人。環令媵女從其行。至暮,果無所遇而返,坐乃定。

環購布帛,令妻為制衣衾。自環以下,皆以母事之。母性褊急,少不愜意,輒詬怒。環私戒家人,順其所為,勿以困故輕慢與較。母有痰疾,環親為烹葯,進匕箸;以母故,不敢大聲語。

越十年,環為太常贊禮郎,奉詔祀會稽。還,道嘉興,逢其子伯章,泣謂之曰:“太夫人在環家,日夜念少子成疾,不可不早往見。”伯章若無所聞,第曰:“吾亦知之,但道遠不能至耳。”環歸半歲,伯章來。是日,環初度。母見少子,相持大哭。環家人以為不祥,止之。環曰:“此人情也,何不祥之有?”既而伯章見母老,恐不能行,竟紿以他事辭去,不復顧。環奉母彌謹。然母愈念伯章,疾頓加。后三年,遂卒。將死,舉手向環曰:“吾累杜君,吾累杜君!願杜君生子孫,咸如杜君。”言終而氣絕。環具棺槨殮殯之禮,買地城南鍾家山葬之,歲時常祭其基雲。

環後為晉王府錄事,有名,與余交。

史官曰:交友之道難矣!翟公之言曰:“一死一生,乃知交情。”彼非過論也,實有見於人情而雲也。人當意氣相得時,以身相許,若無難事;至事變勢窮,不能蹈其所言而背去者多矣!況既死而能養其親乎?吾觀杜環事,雖古所稱義烈之士何以過。而世俗恆謂今人不逮古人,不亦誣天下士也哉! (選自《宋學士大全集》)

註釋

廬陵--今江西省吉安市。

遊宦--到外地去做官。江東--指長江下游一帶。

金陵--今江蘇省南京市。

善士--純潔正直的人。

所與交--同一元交往的人。

好(浩hao)--喜愛。

工書--擅長書法。

謹飭(赤chi)--為人正派。

重然諾--不輕易答應別人,答應了就一定做到。然諾是諾言的意思。

周--接濟,援助。急--急難。

兵部--官署名。掌管全國武官的選用和兵籍、軍械、軍令等事。主事--官名。在明代,主事為各部司官中最低的一級。九江--今江西省九江市。

安慶--今安徽省安慶市。守--地方上的長官。

盍(河he)--何不。

故--這裡指舊交的情分。

如--依照。

附舟--搭船。詣(藝yi)--到,往見。

謝不納--拒絕接見。

大困--陷於非常艱苦的境況。

嘗--曾經。仕--做官。

存--活著。

庶--也許。可冀--有希望。

從--跟隨。

無恙(樣yang)--這裡指健在。恙是病的意思。

對以--用下面的話回答說。

直--當,位於。同“值”。

服--穿。

雨行--冒雨行路。

頗若--很像是。

何為--為什麼。

這句說:常母哭泣著把原因告訴了他。

就座--坐到座位上去。

解衣--脫下衣服。更--換。

奉糜(迷mi)--恭恭敬敬地用手捧著一碗粥。食(四si)母--拿東西結常母吃。

衾--被子。寢母--安排常母睡覺。

親厚--關係親密和交情深厚。故人--舊交,老朋友。

在--活著。

付--託付。

姑--暫且。

訪--探求,尋找。

苟--假如。事--侍奉。

獨--唯獨。

歸--這裡是投奔的意思。

這句說:這是由於兩位老人家而引起的。

無他思--不要有別的想法。

兵后--戰爭之後。歲飢--莊稼的年成不好。

骨肉--指最親近的有血統關係的人,如父母、兄弟、子女等。不相保--不能互相養活。

媵(映ying)女--婢女。

這句說:果然,她所要訪問的人一個也沒有遇到,於是她就回來了。

坐乃定--這才坐定。意思是說:這才安心在杜環家中住了下來。

自環以下--指以杜環為首的杜家所有的人。

褊(匾biǎn)急--性情急躁。褊是狹小的意思。

少--稍微。愜(妾qie)意--滿意。

輒(哲zhe)--總是。詬(構gou)--怒罵。

戒--這裡是開導,叮囑的意思。

這句說:順著她的意思,她想做什麼,就讓她做什麼。

這句說:不要因為她處境貧因而輕視怠慢,發生爭論。

烹--煮。

匕箸(比助bǐ zhu)--飯勺和筷子。

以母故--因為常母的緣故。

太常--太常寺,官署名,掌管祭祀、禮樂等事。贊禮郎--官名,掌管贊相禮儀之事。

祀(四si)--祭祀。會(貴gui)稽--今浙江省紹興縣。

道--路上經過。嘉興--今浙江省嘉興縣。

少子--小兒子。

若無所聞--好象什麼話也沒有聽見。

第--只,但。

歲--年。

是日--這一天。

初度--生日。

持--握。

這句說:有什麼不吉祥的呢?“何不祥之有”是“有何不許”的倒裝句。為了加強語氣,所以在句式上作這樣的變動。

結(帶dai)--欺騙。

顧--回頭看。

彌謹--更加小心。

頓--立刻。

咸--全,都。

槨(果guǒ)--套在棺材外面的大棺材。這裡指棺材。殮--把死屍裝進棺材。殯--把棺材停放下來

歲時--逢年過節。雲--用於句末的語助詞。

晉王--晉恭王朱㭎,明太祖朱元璋的第三個兒子。錄事--王府的屬官,掌管文書。

史官--作者自指。

翟公--漢文帝時人。他做官的時候,賓客盈門;當他罷官后,門可羅雀。後來,他又被起用,賓客們要去找他,他在門上寫道:“一死一生,乃知交情;一貧一富,乃知交態;一貴一賤,交情乃見。”

過論--謬誤的議論。

意氣相得--彼此的心意都很投合。

以身相許--預先答應出力,不惜犧性自己。

若無難事--好象是沒有困難的事情。

這句說:到了事情劇變、局勢惡化的時候。

蹈--實行。背去--違背諾言而去。

親--父母。

這句說:即使是古時候所讚揚的那些有義氣、正直的人,也不見得有什麼高過他的地方。

不逮(代dai)--不及。

白話譯文

杜環小傳/宋濂

杜環,字叔循,祖先是廬陵人,他隨侍父親杜一元遠遊到江東作官,於是就在金陵定居。杜一元本來就是位好人,他所交往的人都是各地方的知名人士。杜環特別好學,專精書法;為人正派,很守信用,喜歡去救助別人的急難。

杜環父親的朋友兵部主事常允恭在九江死掉,家庭破碎。常母張氏,年紀六十多歲,在九江城下痛哭,無家可歸。有認識常允恭的人,可憐常母年紀老邁,就告訴她說:“現在的安慶太守譚敬先,不正是常允恭的朋友嗎?何不前去投靠,他看到了您,顧念和常允恭的舊交情,必定不會拋棄您。”常母照那人的話去做,搭船去見譚敬先,譚卻謝絕而不肯接納。常母處境大為困窘。常母想到允恭曾經在金陵作過官,那兒也許還有親戚、朋友活在世上,還有萬分之一的希望,就再度哭哭啼啼隨人到金陵。打聽過一二人都已經不在了,於是就向人打聽杜一元家在那裡,問:“杜一元現在可安好嗎?”路上的人回答她說:“杜一元已經死很久了,只有他兒子杜環還活著;他家就在鷺洲坊裡頭,門內有兩株橘子樹可以辨認。”

常母穿著破爛的衣服,淋著雨走到杜環家裡。杜環正與賓客對坐,當她看到常母,大為吃驚,似乎在那裡曾經見過面。於是就問她說:“您不是常夫人嗎?您為什麼會到這裡呢?”常母哭著告訴杜環原因,杜環聽了也哭了出來。杜環扶著常母坐下,向她禮拜行禮。再把妻子叫出來拜見她。環妻馬氏脫下衣服讓常母更換淋濕的衣服,捧粥給常母吃,又抱出棉被讓常母睡覺。常母問起允恭這生所親近、交情深厚的老朋友近況,也問起她的小兒子常伯章在那裡。杜環知道常允恭的老朋友沒有一個在這兒,(常母)不能夠託付給他們,又不知道常伯章是死、是活,就姑且安慰她說:“現在正在下雨,等雨停了后,我再替您老人家去找找他吧!如果真沒有人事奉您老人家的話,我杜環雖然貧窮,難道就不能事奉您老人家嗎?況且先父和允恭交情好得像親兄弟一樣,現在您老人家貧窮困頓,您不到別人家裡去,而來了我杜環家裡,這真是他們兩位老人家在冥冥中引導的啊!希望您老人家不要再多想了。”當時正是戰爭過後、飢荒的歲月,百姓連親身骨肉都以保全了。常母看杜環家境貧窮,雨停后,就堅決地要出去找找常允恭其它的老朋友。杜環就叫丫環跟在她後面。到了傍晚,常母果然沒找到任何朋友而回來了。這時常母才定居下來。杜環買了些布帛,叫太太替常母縫製衣裳。從杜環以下,杜環全家人都把常母當母親侍奉。

常母的個性急躁而又狹隘,只要稍稍不順地她的心意,往往就發怒罵人。杜環私底下告戒家裡人,盡量順從常母,不可以因為她貧窮困頓,就對她輕視、傲慢,和她計較。(常母)患有痰疾,杜環親自替她煎烹藥材,還一匙一匙地喂她喝;因為常母的緣故,杜環家人都不敢大聲說話。

經過了十年,杜環擔任太常贊禮郎的官職,奉詔令去祭祀會稽山。杜環回來路過嘉興,正好遇到了常母小兒子常伯章。哭著對他說:“太夫人在我家裡頭,因為日夜思念著你而生病了,你真應該早點兒去看看她老人家啊!”常伯章好像充耳不聞,只說:“我也知道這件事情,只是路途遙遠不能去哪。”就在杜環回家半年後,常伯章才來。這天正好是杜環的生日,常母看到了小兒子,兩人抱在一起痛哭了起來。杜環家人認為這樣不吉祥,就去勸阻他們。杜環說:“這是人之常情哪,有什麼不吉祥呢?”後來,常伯章看母親年紀老邁,怕她無法遠行,竟然拿其它事情欺騙常母就走掉了,而且再也沒有回來看她了。杜環更加謹慎地事奉常母,然而常母更加想念小兒子伯章,病情突然加重了,三年之後就過世了。

常母快死的時候,舉起手對杜環說:“是我拖累了你哪!是我拖累了你哪!盼望以後杜君您的子子孫孫,都能夠像您一樣的好。”話說完就斷了氣。杜環替她準備了棺木,舉行入斂安葬的禮儀,在城南鍾家山買塊地給她安葬,逢年過節去那兒掃墓、祭拜。

杜環後來擔任晉王府的錄事,很有名,和我有交情。

史官說:“和朋友交往的道理真是難啊!從前漢朝的翟公說過:‘人到了一死,一生的時候,才能夠看出朋友真正的交情啊!’他說的並不是過分的言論,實在是有感於現實的人情世態才說的啊!人們在意氣相投的時候,常常拿自己的生命來作保證,好像世界上沒有什麼困難的事情。可是到了事態變化、形勢窘迫的時候,根本無法實踐他們的諾言、背棄離開對方,實在是太多太多了哪!更何況是在朋友已經死亡了之後,而能夠奉養他的親人呢?我觀察杜環的事迹,即便是古代所稱讚的忠義烈士也比不上他啊,世俗常常說今人不如古人,這不也是冤屈了全天下了吧!”

明代江西九江人。性情仁厚,心地善良。他的父親有一位朋友叫常允恭,在九江為官,但祖籍是外地人。杜環曾經跟父親到常家做過客,所以認識了常家的老夫人(常允恭的母親)。後來,杜環的父親去世后,杜、常兩家也就沒有了來往。

有一個大雨天,杜環在家中閑坐,突然從外面走進一位老婦人,全身上下都濕透了,像個落湯雞。杜環仔細一看,大吃一驚,問道:“母莫非是常太夫人乎,何以至此?”立即拿妻子的衣服讓常母換上,把老人家扶到椅子上坐下。母泣告曰:“我兒子(常允恭)半年前就病死了,兒媳一直沒有生育,最近將家裡席捲一空,不知去向,現在只剩下我一個孤老太婆,無依無靠啊?”杜環聽后,不由得淚如雨下,立即跪在常母腳下,哭著說:“我父親與您兒生前親如兄弟,父親若在人世,必然把您視為親娘,父親不在,我就應該把您當作祖母啊!”

從此,常母就在杜家住了下來,杜環視之如祖母,並吩咐家裡人,不能讓老人家受半點委屈。常母過慣了“官家”生活,性情比較偏激,稍不如意就發脾氣。杜環總是唯唯諾諾,不管什麼事都順著老人家。後來,常母病了,杜環親為熬湯喂葯,晝夜伺候。老人死後,杜環披麻戴孝,完全按照“杜家祖母”的禮儀辦事。家裡擺放了老人的靈位,每年清明掃墓、祭祀,從不間斷。人皆稱“高義之士”。