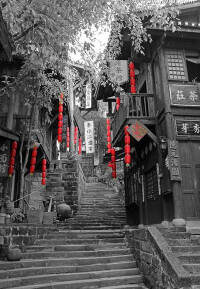

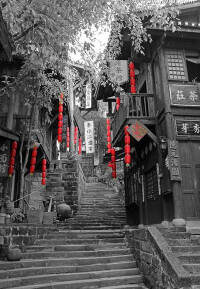

十八梯

重慶渝中半島的一條街

十八梯,南起厚慈街,北迄較場,依山石建的石梯坎長長一坡原有兩百多級,為減輕行人勞累之苦,特將長石梯分為十八層台階以緩衝坡度,這條以十八層台階得名的長街,俗稱“十八梯”。

儘管如今十八梯也逃不過城市建設的腳步,還未知其命運,但依然無法將其忽略,因為若想要領略真山城、老重慶,十八梯是最好的教科書。重慶城分為上半城和下半城,十八梯是從上半城(山頂)通到下半城(山腳)的一條老街道。

十八梯的來歷,大概是在明朝的時候,這裡本來有口水井,附近的居民都吃這口井裡的水,這口水井距離居民的住處正好十八步石梯,因此人們把這裡稱作“十八梯”。

在十八梯,有一個緊閉著的防空洞,抗戰時期震驚中外的較場口大慘案

十八梯

就發生在那裡。1941年6月5日,日軍對重慶實施轟炸,出動了二十餘架飛機,從傍晚開始分數批夜襲重慶,空襲長達三小時之久。由於十八梯防空洞避難人數超過容量,加之隧道通風不暢,2500人窒息死亡,釀成震驚中外的“較場口大慘案”,又稱“六·五大慘案”。

這條老街道全部由石階鋪成,把山頂的繁華商業區和山下江邊的老城區連起來。十八梯兩邊居住著普通老百姓,不加掩飾地呈現在眼前。十八梯是老重慶市民生活的真實寫照,若還有機會,就來看看吧。雖未參與過它的曾經,也不知未來如何,卻帶不走心底最真的記憶。

重慶渝中半島有兩條步行街,一條為享譽中華大地的西部第一街“解放碑”,另一條離解放碑不遠,叫“十八梯”。在解放碑,領略現代都市的繁華;而在十八梯,領略到的是真山城、老重慶。

老重慶城分為上半城和下半城,十八梯位於渝中區較場口,是從上半城(山頂)

舊照片中的十八梯吊腳樓

通到下半城(山腳)的一條老街道。這條老街道全部由石階鋪成,陡陡的,彎彎的,把山頂的繁華商業區和山下江邊的老城區連起來。

老街道周圍居住著大量普通老百姓,街上散發著濃濃的市井氣息。掏耳朵的、修腳的、做木工的、做裁縫的、賣燒餅的、賣針線、打麻將的,還有山城絕對少不了的棒棒軍,散布在各處,更有狗啊貓啊,隨意趴在地上打著盹。十八梯是老重慶市民生活的真實寫照。

十八梯傳統風貌區分為南北風貌景觀帶和東西旅遊拓展帶,兩帶中將打造“十八景”,“十八景”中含有“花街鳥語”等自然風貌景觀2個,“古井春風”“較場攬勝”等藝術景觀7個,“於公揮毫”、大轟炸遺址等歷史展陳3個,以及“響水茶香”“巴渝人家”等特色運營景觀6個。

2020年9月1日,重慶十八梯傳統風貌區項目ABC區主體結構已完成封頂。

2020年9月18日,十八梯核心區主體建築基本完工。

重慶十八梯傳統風貌區項目位於渝中區十八梯片區自北向南、由高至低的坡地上,南臨解放西路,北臨中興路,坐落於長江江畔

十八梯作為銜接老重慶上半城與下半城的紐帶,是“母城”文化的重要傳承延續地,承載著山城人的記憶。十八梯傳統風貌區的保護性開發將堅持在發展中保護、在保護中發展,讓十八梯傳統風貌區成為渝中對外交流和文化展示的平台,成為中國老街區的改造樣板,吸引八方遊客來領略渝中獨特魅力。

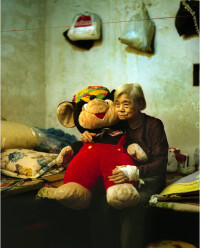

十八梯棚戶區,外人眼中的重慶“貧民窟”,距離解放碑商業區僅一街之隔。從重慶“母城”到城市“毒瘤”,十八梯被重慶速度遠遠拋在後面。2010年,十八梯拆遷改造工程啟動,攝影師王遠凌深入十八梯,記錄下這些城市底層居民的面孔。(2011年11月,憑藉《十八梯》,王遠凌獲得連州國際攝影年展新攝影大獎。)

《十八梯》王遠凌

在外人眼中的十八梯,被習慣性理解為城中村,城是高樓林立的中央商務區解放碑,村是吊腳叢生、戶不蔽雨的十八梯棚戶區,其實不然,先有十八梯後有解放碑,先有村後有城,先有窮後有富,城市發展因江而生,倚山而上,如大樹參天,縱然樹冠枝繁葉茂,遮天蔽日也是因為堅實的軀幹和發達的根系。由此,在這個被“代言”了落後居住條件的十八梯里,更能找到原本在快速的城市化進程中被丟棄或者被侵蝕的原質。

十八梯

自然風貌

● 花街鳥語

花街子是重慶舊時最繁華的街巷,為十八梯歷史風貌中的“七街六巷”之一。“花街鳥語”保留了自然風貌,以市井街巷的自然景觀為觀賞主題,凸顯以花為名的山城生態休閑街區的別樣魅力。

● 黃葛掛月

十八梯東北端的月台壩,地勢“臨崖倚峭”卻獨享開闊視野。每至農曆十五,滿月與崖壁上盤根錯節的黃葛老樹輝映交錯,呈現出“黃葛掛月”的視覺景象。因傳說“月老”常化相駐境,故月台壩也具有愛情象徵意義。月台壩區域是十八梯臨崖觀賞半山全景的最佳地點之一,尤以秋夜皓月當空之際觀賞山水之城為最勝。該景點計劃完整保留“一樹一亭一壩”的景觀布局,並預留基礎設施,打造以月為媒的都市浪漫愛情表白地。

藝術景觀

● 較場攬勝

位於北端主入口的較場口,以直望解放碑(上半城)、俯瞰十八梯(下半城)為核心觀賞要素,是十八梯標誌性景觀之一。該景點融合典型的“山水之城”設計元素,依據“尋山、探水、賞月、鑒城”四種視角,打造四處相應的最佳觀景空間,讓其成為別樣的文化藝術廣場。

● 古井春風

南宋後期十八梯設有官道,旁側掘有古井,井水甘甜,成為附近居民的飲用水源。相傳水井的位置剛好十八級石梯,這也是“十八梯”的由來之一。景點擬取十八梯因古井得名的線索,創意性復原古井景觀,打造人文藝術廣場。未來,還計劃設置電瓶車停靠站和滑竿特色體驗線路起點。

● 佛崖夕照

據《巴縣誌》記載,善果巷左側上行三十步階梯“大觀平”的崖壁上刻有十餘尊菩薩像,因此得名“觀音岩”。相傳每至黃昏夕照,崖壁上的觀音就栩栩如生,有文人見景生意,以所見所感取名“佛崖夕照”。景觀擬以修復為主,通過挖掘大觀坪摩崖石刻文化,對現存僅有的佛窟觀音像和大觀坪崖壁有選擇地進行創新式修復還原,同時充分考慮夜間亮化形式,進一步突出景觀特色。

● 轎鋪風雲

轎鋪巷位於十八梯清真巷與永興巷之間,巷口有重慶三大轎幫之一——小轎幫的行口公會。景觀擬以轎鋪巷為線索,將山城“滑竿”這種特有的代步工具發展史進行文化提煉和二次藝術創作,利用轎鋪巷兩側牆體進行藝術化展示,同時引入滑竿項目體驗,形成十八梯旅遊觀光的必游景點。

● 金紫靈石

明朝永樂年間,有敦厚孝順婦人去金紫門外江邊洗衣,突遇城牆坍塌,被城門拱心石擋住而毫髮未傷。后城門恢復,人們仍將拱心石重新裝回,取名“護孝石”。景點擬選址項目D區金紫門舊址區域,以互動體驗為特色,同時裝置燈光,提升夜遊頻次。

● 善果夜燈

據《巴縣誌》記載,舊時,十八梯太善坊居民篤信佛教,家家戶戶自發籌錢捐油點燈,每至夜晚便點亮夜燈方便行人,太善坊遂改名為善果巷。景點擬以“善果點燈”的故事進行創意,在善果巷兩旁建築牆體構建燈龕,裝置LED光源。此外,還將通過舉辦一年一次的新年燈會街市,打造具備觀賞性、藝術性和參與性的夜經濟旅遊景觀。

● 幸運黑板

此處原為一塊約2平方米L型黑板,主要用於十八梯街區信息公告,十八梯居民拆遷后形成塗鴉牆。該景點擬以“滿足遊客粉筆書寫體驗”為主題,營造“幸運和驚喜”定位,通過對原場景進行重新設計和升級改造,打造具有傳播面廣,互動性強的新興文化體驗景點。

歷史展陳

● 於公揮毫

● 大轟炸遺址

防空洞是具有重慶地方特色的抗戰歷史文化遺產,是喚起人們對於歷史文化與城市記憶關注的重要載體。景點將以情境設計與體驗互動的方式,重點展示抗戰時期“跑警報”的難忘歲月,讓遊客感受“愈炸愈強”的城市精神。

● 山城記憶館

坐落在較場口城市陽台十八梯傳統風貌區北側入口,定位於“追溯山城歷史、解讀山城風貌、品味山城記憶、展現山城精神”,凝聚著項目中最重要的精神文化核心。山城記憶館共分4層,館內陳列了大量老重慶珍貴的書籍、影像、視頻資料,展館釆用無線中央集中控制、沉浸式3D投影、大屏拼接、夢幻星空等高科技技術,與實景3D模型相結合,將舊時山城記憶重新呈現。

特色運營

● 大巷聽更

在舊時重慶,打更是較為普遍的職業,也是信息傳遞的重要方式。景點擬以實景演繹的方式,對傳統市井生活進行還原,除了晚間打更報時,表演也會出現在白天的街巷裡,一邊敲鑼一邊口頭傳達商戶優惠消息和景區重要提示,讓遊客體驗更生動的老重慶方言意境。

● 響水茶香

響水橋是府城八橋之一,因橋下流水作響而得名,是老重慶最為繁華的街市之一,茶樓酒肆眾多。“水響備壺忙,水沸沏茶香”,景點擬還原堂會演藝的川東老茶舍氛圍,融合茶館配套傳統曲藝表演,打造具有視覺、聽覺、味覺全新體驗,配合獨特展陳,呈現山城“茶”文化的體驗區。

● 火鍋溯源

鳳凰台為舊時重慶專業屠宰場和火鍋主要食材批發市場。該景點擬以實物展示、場景還原等形式,向遊客介紹火鍋的興起、發展和延伸,對重慶火鍋的起源、發展興旺史進行一次回顧式的全景體驗。

● 禪堂祈福

據《巴縣誌》記載,十八梯觀音岩是府城佛教信仰中心,舊時在其下側曾建有觀音殿一座,后因大轟炸而損毀,其建築為傳統佛寺風格的圍合小院。該景計劃以佛教文化為主題特色,融入高品質的茶葉飲品自助式體驗和素食文化體驗。

● 鳳台琴音

傳說此處城門築成之時,有鳳凰繞停於此,遂將此座城門取名鳳凰門,而鳳凰停留的地方,便是鳳凰台,自古以來是梨園戲班匯聚演出之所,“鳳凰琴音”便由此得名。該景計劃在延續鳳凰台的文化特色上再次提檔升級,藉由多彩藝術空間將850平方米的鳳凰廣場打造成主題式休閑空間。

● 巴渝人家

善果巷35號是十八梯保存較為完整的開埠時期風格建築,為舊時重慶一戶五世同堂的四合院民居院落,該景擬打造為城市建築文化旅遊示範景點。