共找到2條詞條名為飢餓藝術家的結果 展開

- 奧地利卡夫卡創作的短篇小說

- 日本/韓國2016年足立正生執導電影

飢餓藝術家

奧地利卡夫卡創作的短篇小說

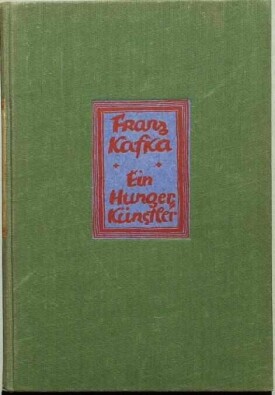

《飢餓藝術家》(Ein Hungerkünstler),是奧地利小說家卡夫卡創作的短篇小說。該作品於1922年10月發表於《新觀察》。

《飢餓藝術家》描述了一個“痴迷”飢餓藝術的表演者從其風靡全城的榮光到被人厭棄的落漠,始終不被真正理解而孤寂痛苦直至無聲死去的過程。小說著力刻劃了飢餓藝術家對自己的事業——飢餓藝術的執著追求、至死不渝的堅定信念及渴望被真正理解的強烈願望,此外還突出敘寫了不解真意的觀眾對這種藝術的麻木和詆毀。透過文本的審美意象可發掘出:小說成功地塑造了一個具有高潔情操的藝術殉道者形象。飢餓藝術家從命運的頂峰而跌落到命運的低谷,直到最後以死來表示抗議,強大的社會力量扭曲了藝術家的命運,但沒有扭曲藝術家理想人格的追求,相反使他對理想人格的追求信念變得更執著、更虔誠、更堅定。這個具有高潔情操的苦戀藝術的殉道者形象是一個複雜的性格系統,且具有多層次性。

短篇小說《飢餓藝術家》描述了經理把絕食表演者關在鐵籠內進行表演,時間長達四十天。表演結束時,絕食者已經骨瘦如柴,不能支持。後來他被一個馬戲團聘去,把關他的籠子放在離獸場很近的道口,為的是遊客去看野獸時能順便看到他。可是人們忘了更換記日牌,絕食者無限期地絕食下去,終於餓死。這裡的飢餓藝術家實際上已經異化為動物了。

卡夫卡生活於第一次世界大戰前後動蕩不安、物質主義盛行的年代。

卡夫卡一生中絕大部分時間生活在捷克共和國的首都布拉格,而當時的布拉格正處在激烈的民族衝突與動蕩中,“社會主義、猶太主義、德國民族主義、玩世不恭的思想、人道主義、以及一切虛假的世界主義等各種信念都相互衝突”。

卡夫卡羸弱多病的身體使其從小就產生了自卑感,他生活在父親的陰影之下。卡夫卡的精神世界與周圍環境格格不入,特別是父親暴虐、專橫,使得卡夫卡逐漸喪失了自信、抹殺了個性。卡夫卡在日記中寫道,他在那個時候,遇事無人商量。同飢餓藝術家一樣,他在周圍的生活環境中也“找不到適合自己口胃的食物”。

但是,他並沒有被徹底擊敗,因為其內心有一種“不可摧毀的東西”。他作出了一個激進的決定:同外界斷絕一切來往。逐漸確立了離群索居、與世隔絕的生活方式,想以此來同學校、同家庭抗衡。他在日記中寫到:“我要不顧一切地得到孤寂,我只有我自己”,“我要不顧一切地同所有的事情,同所有的人斷絕關係,我要同所有的人結仇,我要不同任何人說話”。然而,他的孤獨如同飢餓藝術家挨餓一樣,都是迫不得已的。

卡夫卡則嚮往集體生活,希望結識朋友。早在1903年,他在給別人的一封信中寫道:“人與人是用繩索互相聯結在一起的,如果一個人身上的繩索鬆開了,那麼,他就會沉下去,沉到比誰都深的地方去,那就糟糕透了;如果某一個人身上的繩索扯斷了,這個人就會一頭載下去,那太可怕了。因此,每個人都得緊緊抓住其他人。”

對卡夫卡來說,孤獨是重要的。同時,孤獨又是他痛苦的根源,他無法與別人一起生活,但他又渴望同別人一起生活:這個矛盾不是人們從外面強加給他的,而是盤踞在他的靈魂之中的。如果這種孤獨發展下去,最終會把他從這個世界上抹掉。

在卡夫卡的內心世界里有一種“不可摧毀的東西”支撐著他去創作、去抗爭。他最大限度地約束外出旅遊和社交活動;他渴望愛情和婚姻,但為了防止陷入小家庭的“有限世界”妨礙他的寫作,最後不得不把結婚的念頭徹底放棄;他原來有個健康的身體,但由於身體透支過度而造成了長期失眠。《飢餓藝術家》是卡夫卡用自己生命的最後時光寫成的。

《飢餓藝術家》作品於1922年3月至6月間創作。

“飢餓藝術家”

飢餓藝術家就是以表演飢餓為手段的藝術家。他身穿黑色緊身衣,臉色蒼白,全身瘦骨嶙峋。為了永葆藝術的純潔性,飢餓藝術家做了不懈的努力:他用唱歌抵消人們對他的懷疑,晚上用講故事的方法讓看守保持頭腦清醒,早上又掏腰包為看守買早餐。

然而他的所有努力都是徒然的,人們對他的懷疑根本就沒有消除過。最為荒唐的是,看守居然懷疑他竟然可以邊唱歌邊偷食,甚至認為買早餐是在賄賂他們。他討厭別人說他是因為飢餓才停止演出,因為一想到吃他就噁心。其實他真正不滿的是表演期滿時的下台,他本可以繼續餓下去,去追求更高更遠的藝術。

從開始到結束,飢餓藝術家是沒有權利進行選擇的,他只能聽取經理的命令並任由其安排。每次表演期滿時,飢餓藝術家總是悶悶不樂,而經理卻是最滿意的那一個。到了最高期限時,觀眾就疲乏了,失去了興趣和耐心,所以表演只能結束。四十天期限到來時,經理就上場“箍住飢餓藝術家的細腰”,而且“動作小心翼翼”,彷彿扶著的不是人,倒像“一件極易損壞的物品”。

主題思想

在荒誕、無情的異化世界里尋找精神歸宿。

一、人物對立凸顯藝術家的悲劇性

站在飢餓藝術家對立面上的是觀看他表演的群眾,其中演出經理、屠夫、孩子,都很具典型性。從他們身上不僅表現出異化世界的種種荒誕和冷酷,還表現出作家對這個異化世界的同情。

在演出經理眼中,飢餓藝術家是一件“草堆上的作品”“一件極易損壞的物品”。實際上,他更願意把飢餓藝術家看作一個物體、一個工具,他在向人們兜售飢餓藝術家忍受飢餓的痛苦。因此在飢餓表演完成時,他抱住飢餓藝術家“很可能暗中將他微微一撼,以致飢餓藝術家的雙腿和上身不由自主地擺盪起來”,這樣做的目的就是為了強化飢餓藝術家的痛苦來取悅觀眾,使觀眾從中獲得心理上的極大滿足並達到亢奮的狀態。演出經理不僅出賣飢餓藝術家的生理痛苦,還出賣他的精神痛苦。當然他也讚揚飢餓藝術家。當飢餓藝術家因為觀眾不理解他的表演藝術而暴怒時,他會“誇獎他的勃勃雄心、善良願望與偉大的自我剋制精神”,但話鋒又馬上一轉,用供出售的照片“輕而易舉地把藝術家的那種說法駁得體無完膚”。

然而更加可悲的是,儘管演出經理比任何人(甚至是那些看守)和飢餓藝術家都要親近,但是他也並沒有真正理解飢餓表演本身的內在價值。他情願摧毀飢餓藝術家視之為理想的東西來確保外部的成功(有觀眾捧場)。

孩子在小說中是一個象徵。孩子們天真、善良、純潔,美好的心靈還沒有受到外來社會和環境的污染,純真的本性還沒有被外界所破壞。孩子是作為和成年人對立的形象出現的。當成年人抱著“取個樂,趕個時髦”的心態來看飢餓藝術家時,孩子面對這個臉色異常蒼白、全身瘦骨嶙峋的飢餓藝術家時“驚訝得目瞪口呆”,並且“為了安全起見,他們相互手牽著手”。當成人們對飢餓表演不再感興趣時,卻在孩子們“炯炯發光的探尋著的雙眸里,流露出那屬於未來的、更為仁慈的新時代的東西。”

卡夫卡對異化社會的人際關係和人性淪喪的現實是無奈,他把人性重新建構的希望寄托在還沒有受到世俗侵蝕的孩子身上。

看守飢餓藝術家的人是屠夫。屠夫給人的普遍印象是冷酷殘忍,沒有同情心,視生命為草芥,並帶有一種市儈式的狡黠。卡夫卡用屠夫作為飢餓藝術家的看守絕不是偶然的。他們象徵著異化社會中最沒有人性和本真人性被異化得最嚴重的人。他們不但日夜監視飢餓藝術家,而且還想方設法誘惑、試探和捉弄他。他們故意遠遠地躲起來打牌,看他會不會偷偷進食。當飢餓藝術家強打精神用唱歌來表明說自己在吃東西是多麼冤枉時,他們又戲謔他“技術高超,竟能一邊唱歌,一邊吃東西”。他們不僅僅從飢餓藝術家瘦骨嶙峋、面色蒼白中得到樂趣,而且從精神上給飢餓藝術家製造痛苦,來滿足自己卑劣的快感。

二、藝術家社會地位下降凸顯世界的悲劇性

藝術家的飢餓表演遭到了突如其來的“劇變”,使得他不得不受聘於一個馬戲團,成為龐大馬戲團中的一個小角色,成為馬戲團若干景觀中毫不起眼的一處。飢餓藝術家已經完全被這群“愛趕熱鬧的人拋棄了”,他們喜歡上了象徵著肉體享樂的小豹。自西方文藝復興以來,宗教也遭到了和飢餓藝術家相同的宿命。如果人們的心中沒有了信仰,各種道德觀念將會以極快的速度分崩離析。

這裡,唯一的道德準則就是“叢林法則”,人變成了小豹,他們不需要自由、不需要超脫於塵世之上的理想,而只要齒間有能被撕咬的食物。飢餓藝術家——或者說他所代表的那種高貴的理想被無情地摧毀了,並且在這個世界上再無其他東西能取代他的地位。

飢餓藝術家孑然一身,他生存和活動的全部空間就是表演的鐵籠子。在小說結尾處描寫的小豹:“它那高貴的身軀,應有盡有,不僅具備著利爪,好像連自由也隨身帶著。它的自由好像就藏在牙齒中某個地方。”觀眾擠在籠子周圍不願意離去,羨慕著小豹的自由和歡樂。可見,牢籠也只是一個相對的空間,沒有自由感的人們住在比飢餓藝術家更大的牢籠中。相比之下,飢餓藝術家卻擁有更多,他至少有作為一個獨立個體與世界對抗的自由。不過具體來說,飢餓藝術家和觀眾們的自由又不是一個概念。飢餓藝術家不追求活動的自由,也不是肉慾的、物質主義的享樂自由。他的自由在他對時間的征服上。在這個鐵籠子里,唯一有價值的東西就是鐘錶,指針的走動比任何別的東西都更有意義。不僅因為鐘錶將宣告他“堅持”的結果,還因為它將督促他“堅持”到規定的40天,甚至遠遠超出這40天。在小說中,卡夫卡讓他的飢餓藝術家不斷地重複“堅持”這個詞,或者說把“堅持”作為飢餓藝術家的主要品格。文中多次出現“堅持得更長久”“無限長久地堅持”或者“他要繼續餓下去”。

顯然,卡夫卡用“食物”和“堅持”分別象徵著物質主義和苦行僧般的理想主義。可以說,兩者是理解這篇小說不可或缺的兩個維度。作者通過飢餓藝術家告訴讀者:即便像飢餓藝術家那樣通過飢餓表演找到自己生活的目的和理想的人,也要忍受世俗的平庸生活,也要忍受生活給予的不幸。當然,忍受和自我剋制並不是飢餓藝術家所在乎的東西,他在乎的是他視為一生事業的飢餓,在乎的是創造藝術。而他的悲劇也正在於此,他為之獻身的藝術表演以其荒誕的形式展開並宣告失敗。

飢餓藝術家並不把表演當作一種職業,而把它看作是一種使命,是對藝術無止境地追求。卡夫卡認為,人的存在和生命的意義並不在於維持肉體的生存,而是在精神上尋找自己的家園和歸宿。如果達不到精神上的自由,則不如讓一切都化為虛無和永恆。

對於飢餓藝術家來說,現實世界和他的精神世界是有著難以逾越的鴻溝的,兩者截然對立,而他精神的死亡就是這種對立最終完成的標誌。飢餓藝術家不可能放棄象徵自己理想追求的飢餓表演,融入人群中去,他只能在飢餓中尋找真實的自我存在。飢餓藝術家作為一個有獨立自我意識的個體,作為一個在精神探索道路上禹禹前行的獨行者,所經受的孤獨和精神上的折磨是難以想象的,他的抗爭也必將是悲劇性的。

在《飢餓藝術家》中這種物質世界和精神世界的對立是絕對的。一方面,生活在異化了的物質世界中的人們更願意享受形而下的物質利益,他們追求的是與飢餓藝術家截然相反的感觀刺激和膚淺娛樂。因此他們不但不可能理解飢餓藝術家表演的真正精神內涵,更不可能把他當作追求精神自由的主體來看。他們更傾向於把飢餓藝術家物化,將其視為消遣玩樂的對象或賺錢的工具。

飢餓藝術家以飢餓為武器。有價值的不在於結局而在於反抗行為的本身。

尋找精神歸宿

《飢餓藝術家》中,藝術家從事的是真正的藝術,卻不被人理解和認同。人們只是懷著好奇心和偷窺欲觀看他的表演,還要加上懷疑和猜忌。就是這樣一種用整個身心來表演的藝術形式,這樣一位尊重藝術、醉心於藝術的藝術家卻沒有自己真正的表演舞台。他永遠輾轉於公園或空曠的室外,甚至被利益熏心的經理帶著滿世界“巡迴表演”。而他演出的場地居然是馬戲團,甚至是像動物一樣關在籠子里放在馬戲團的外圍。藝術家付出的是整個身心,他放棄了健康的肉體和作為人的尊嚴,卻始終得不到屬於自己的家園:一個可以真正表演的舞台,一群真正理解藝術、尊重藝術的觀眾。

作為一個藝術家,他的要求和所尋找的人生歸宿如此簡單,即或如此,得到的卻是無限遺憾。飢餓藝術家所要尋找的並不是單純意義上的物質家園,而是精神歸宿。正是尋找精神歸宿的過程牽引著他一直在路上。所以,他願意在露天廣場、小公園、馬戲團,甚至鐵籠子里進行表演。只要找到真正意義上的觀眾,只要有人懂得尊重和欣賞他的藝術,他便不再孤獨、不再流浪。

小說結尾處最是震撼人心,藝術家在彌留之際說:“因為我找不到適合自己胃口的食物,假如我找到這樣食物,請相信,我不會這樣驚動視聽,並像你和大家一樣,吃得飽飽的。”他不是不餓,但肉體的飢餓遠小於精神飢餓,因而他可以忍受肉體折磨換取精神的滿足。這裡的“食物”不僅僅是滿足生命需要的食物,更是滿足他作為人,一個藝術家畢生所追求的精神歸宿。是的,現實的世界里找不到他賴以生存的“食物”,他只能以死亡為出路。可以說,這位飢餓藝術家的靈魂直到生命完結時還在流浪,還在為他的藝術存在尋找意義。

尋找救贖

飢餓藝術家的命運似乎已定,窮其一生都得不到苦苦追尋的理解、尊重和認同。每個人都有信仰,都有使自己生命得以持續、賴以生存的事物。對於飢餓藝術家來說,這個信仰尤為明顯,他要真正作一個為表演飢餓藝術而生的藝術家,正是這個信仰可以使他忍受常人無法理解的痛苦,堅持常人無法想象的信仰。然而,從另外一個意義上說,飢餓藝術家選擇的這條堅持信仰的道路其實是一條自我救贖的道路。他的命運依然註定,無論在什麼時期他的藝術表演都不被理解和認可,他不能被動執行,付出艱苦的努力,也許會有轉機。於是,他不斷挑戰極限,忍受肉體痛苦,遭受諷刺、懷疑也毫不畏懼。甚至最後被放在關動物的籠子里,他也沒有放棄對於信仰的追求。

飢餓藝術家不是為了表演,也不是為了嘩眾取寵,他是真正地追求藝術,追尋信仰,尋找救贖。他用“飢餓藝術”這種特殊的方式完成自我的追尋和救贖之路。

創作技巧

1、在組合方式上,小說運用了虛實結合的寫法極力展現飢餓藝術家對藝術的“痴迷”,從而揭示人物深層的心靈特徵——苦戀情操。具體說來,小說從正面敘述了飢餓藝術家酷愛藝術,始終如一、盡心竭力、虔誠地表演飢餓藝術。正如文中所寫:“他的藝術的榮譽感禁止他吃東西”,“對於吃,他只要一想到就要噁心”,“每逢飢餓表演期滿,他沒有一次是自覺自願地離開籠子的”,“他對於飢餓表演這一行愛得發狂”,尤其在馬戲團,即使被人遺忘,他還是誠心誠意,默默無聞地在那裡挨餓,直到無聲死去他還在繼續他的飢餓表演,正如文尾所寫:“在他那瞳孔已經擴散的眼睛里,流露著雖然不再是驕傲,卻仍然是堅定的信念:他要繼續餓下去。”顯然,作品從正面展現了飢餓藝術家對藝術的“痴迷”和“苦戀”,從而揭示了飢餓藝術家深層的心靈特徵——苦戀情操。不僅如此,小說還從另一面敘述了不解真意的觀眾對飢餓藝術家的前後絕然不同的態度:從對飢餓藝術家感興趣到厭棄,反映了不解真意的觀眾的愚昧、麻木、冷酷,反映了現實的愚昧、欺騙,更重要的是暗示了藝術家的悲苦命運。顯然,作者採用了虛寫的手法表現了飢餓藝術家與其他人物(觀眾、看守、經理等),與社會環境的強烈的反差與對抗,在這強烈的反差與對抗中一味地強化飢餓藝術家對藝術的“痴迷”和“苦戀”,進一步揭示飢餓藝術家深層的心理特徵——苦戀情操。

從以上觀之,作品通過虛實結合的手法極力展現了飢餓藝術家對藝術的“痴迷”,“痴迷”到似傻如狂,這正是作家塑造人物時所追求的極至。而作品又正是通過這個極至的人物的塑造體現了飢餓藝術家內心深處的痛苦和悲涼,象徵了人類精神自由的苦悶,暗含了追求理想人格實現者艱難而又痛苦的抗爭,揭示了人類渴望自由、追求自由、追求自我實現時的苦悶,也深刻揭示了人類精神自由者內心潛藏的深深的痛苦和悲涼的情感。正如文中所寫“因為我只能挨餓,我沒有別的辦法”,“因為我找不到適合自己口胃的食物。假如我找到這樣的食物,請相信,我不會這樣驚動視聽,並像你和大家一樣,吃得飽飽的。”這是充滿尊嚴的藝術家與現實作最後的訣別,然而在他的訣別中卻宣告了人類精神自由者對虛假的人生價值的蔑視和唾棄,對自由的精神生活和高潔人格的不懈追求。

2、小說通過失衡、分化的情感結構推動情節的發展,深化文本的藝術內蘊。小說在情節上先寫到了飢餓藝術表演一時風靡全城,“飢餓表演一天接著一天,人們的熱情與日俱增;每人每天至少要觀看一次”。幾年後發生了“劇變”,“幾乎是突如其來的”,“這位備受觀眾喝彩的飢餓藝術家發現他被那群愛趕熱鬧的人們拋棄了,他們寧願紛紛湧向別的演出場所。經理帶著他又一次跑遍半個歐洲,以便看看是否還有什麼地方仍然保留著昔日的愛好;一切徒然;到處都可以發現人們像根據一項默契似地形成一種厭棄飢餓表演的傾向。”顯然,作品通過失衡、分化的情感結構來展現飢餓藝術家與其他人物(觀眾、看守、經理)的矛盾、不和諧,展現飢餓藝術家與環境的矛盾、不和諧;其間的矛盾、不和諧又推動情節的進一步發展;矛盾不斷激化,不和諧達到極限,最終導致藝術家的毀滅,在這發人深省的毀滅里讓讀者窺見了社會的黑暗、世界的愚昧和欺騙;讓讀者窺見了人類理想人格實現的苦悶;讓讀者窺見了人類精神自由追求的悲壯歷程。

3、小說採用了第三人稱的客觀敘述超越時空的限制,跳躍性地敘述人物和事件,特別是在貌似客觀敘述的背後充分渲泄主人公的主觀情感和意緒。作者把客觀的敘述與純主觀的渲泄融為一體,使小說篇幅短小,但容量大,其內涵也顯得深刻,這也正體現了作者精妙的創作技巧。

此外,在《飢餓藝術家》中,作者還採用虛妄、荒誕的形式來反映生活的真實,用象徵性的暗喻暗示生活的真實,揭示作者對人生存價值的形而上的思考與探索。諸如此類,都無不體現了作品的深刻性及其在藝術上的價值和地位。

《飢餓藝術家》產生於卡夫卡逝世之前巨大的孤獨時期,是一個典型的“卡夫卡式的文本”,其中隱藏了許多顯然不合邏輯的東西,奇異的、夢幻般的不合邏輯,與他嚴謹的邏輯推理和冷靜的事實描述形成對比,於是在他筆下產生了一個又一個隱喻,產生了神話的現實。

——作家劉向東

絕食藝人在籠中的困境代表了藝術家在現代世界中的困境:與生活在其中的社會格格不入。從這個角度來閱讀,《飢餓藝術家》是一個社會寓言。但是讀者也可以把絕食藝人看作一個神秘主義的代表者,一個聖人,或者一個神父。從這個角度來讀的話,故事便以歷史的觀點諷喻了宗教的困境。第三種可能的解釋把讀者帶進一個形而上學的寓言:絕食藝人代表精神,作為精神存在的人。

——作家葉廷芳