王仁皎墓

王仁皎墓

王仁皎墓,位於陝西大荔縣羌白鎮,為陝西省第一批重點文物保護單位。王仁皎墓最寶貴的是世代相傳的“三寶”,其寶貴價值主要體現在墓的形制和墓前的文物上。墓起始墳高在三丈以上,墳墓坐北朝南,有著寬而長的神道,兩旁對立石人、石獸若干,東西兩側頂端有巨大方形土柱。現王仁皎墓的地表文物:石人、石獸、土柱和墓冢“三絕碑”、“乞子石”軋碎棄之荒野至今無果。

王仁皎墓

王仁皎葬禮的規格很高,整個喪事由官方操辦,工部尚書劉知柔擔任喪事總監,京兆少尹崔琬任副監,京師的公卿、文士奉唐玄宗李隆基之命競相前往王府弔唁,車馬人流溢巷填街。出殯之日,李隆基更是登上禁苑的望春樓眼望東北遙寄哀思。

1290年後的今天,王仁皎墓的地表文物已蕩然無存,石人、石獸、不知在朝代失去了蹤影;土柱和墓冢經歷無數次農田基本建設后正逐漸從人們的視野中逝去;“三絕碑”、“乞子石”沒有逃過“文革”浩劫,被無知的造反派們給破了四舊,軋碎棄之荒野至今無果。

王仁皎墓

圍繞王仁皎墓的建造,在當時還鬧了一場不小的風波:唐朝的禮儀法令規定,一品-墳墓封土高出地面一丈九尺,如果經過皇帝恩准陪葬皇陵的一品-,其墳墓的封土可以增至三丈高。

王仁皎的兒子、駙馬都尉王守一請求按照竇孝堪死後的墳制修築自己父親的墳墓。竇孝堪是唐玄宗生身母親昭成竇皇后的父親,他的墳墓封土經特批高達五丈一尺。唐玄宗同意了王守一的請求,但這個決定遭到大臣宋璟和蘇頲的反對,他們上奏認為竇孝堪當時的墳制並不是正常的禮式,而是因為竇皇后被-致死而給與的一種特殊的補償,這種特殊的照顧不應該成為一種定製。如果皇上難以違背王皇后的情面,可以按照一品-陪葬皇陵的禮式築墳三丈以上四丈以下,這已經是特殊的待遇了。唐玄宗最終還是採納了宋、蘇等人的意見,並且撥出四百匹彩絹獎勵了提出意見的大臣,他說:“卿等乃能再三堅持,成朕美事,足使萬代之後,光揚我史策。”這種結果王氏兄妹極為不滿,但又無可奈何,只好在爹的靈前多灑幾滴淚水了。

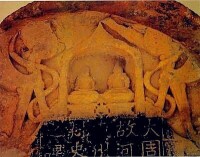

雖然在墓冢的形制上唐玄宗沒有給國丈法外施恩,但他卻給予了王仁皎墓另外一種禮遇,李隆基用他最拿手的隸書親自書寫了墓前的神道碑文。

王仁皎墓最可寶貴的是世代相傳的“三寶”。

王仁皎墓

二寶稱為“乞子石”,當地人俗稱“溜虌石”。此物下方上圓,暗喻天圓地方之意,底端牢扎土中、上部為新月造型。相傳每年的農曆二月二,方圓百里的老百姓都會慕名來到這裡,踏青遊玩只是其一,最重要的是完成“乞子”的神聖使命。求子心切的少婦們先在陵前凈手焚高香三柱,然後自左而右繞墓冢三周,繼而歷千辛萬苦攀上高聳的墓頂,從懷中掏出尚帶著淡淡體溫、香噴噴的“乞子豆”(一種麵粉做的食品),面向東西南北各拋撒一把,以敬四方神靈。乞子儀式沒有就此打住,它的真正熱潮在晚間。待月高星朗之時,白天已行過拜敬禮的少婦們來到乞子石前,一片虔誠地脫去外罩衣衫,仰躺順乞子石頂端的新月形石道滑下,乞子的程序才宣告完成。

三寶稱為“金頭顱”,也叫“駙馬頭”。這其實源於一個纏綿悱惻的愛情故事:相傳唐代某公主的駙馬是山西人,二人相識相知於患難,十分情真意切。一次駙馬探鄉返回京城長安,路過羌白遭強人所殺,不但隨身金銀細軟被盡數擄去,亦性命不保。公主驚聞噩耗痛不欲生,日夜啼哭不止。心痛女兒的皇帝即刻差人找尋,但結果只見屍身、不見頭顱,貴為金玉的駙馬遂配以金頭顱就地安葬。