狄更遜水母

狄更遜水母

狄更遜水母(Dickinsonia)是一種古老的生命體,生活在距今5億5千萬年至5億6千萬年(560Ma-550Ma)的伊迪卡拉紀(Ediacaran)。它的形態可以近似地看作一個兩側對稱的,呈肋狀的橢圓形。這種生物的化石最初由澳大利亞地質學家斯普里格(Reg Sprigg)發現於澳大利亞南部,後來在烏克蘭的波多利亞省、俄羅斯的白海地區和烏拉爾山以及中國安徽壽縣均有發現。它的分類地位還不明確,多數將它歸入腔腸動物,也有歸入環節動物,還有一種觀點是將它獨立歸入新的一門——Proarticulata。

狄更遜水母(Dickinsonia)化石

已經發現的狄更遜水母化石多為痕迹化石。它(近似地)像一個兩側對稱的呈肋狀的橢圓形。還不清楚它的分類地位;多數的解釋認為它是一種動物,儘管另外一些人認為它是真菌,或者屬於一種“已滅絕的界”。

可能所屬種類:

狄更遜水母

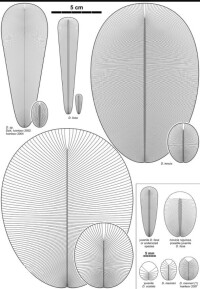

D.costata(D. minima,D.spriggi,andD.elongata都是它的同物異名)。不同於其他的種類,D.costata有更少、更寬的體節或肋狀節。

D.tenuis(D. brachina是它的同物異名)。與 D.costata十分相似,區別在於它有更多且細密的肋狀節,軀體是一個更加扁長的橢圓。

D.lissa。非常細長(長約15cm),幾乎像一條帶子,有許多細的體節,這些肋狀節中,頭部和連接處都很短。這些化石顯示它有了一條清晰的,由兩條並列的帶狀物組成的,脊狀突出的軸,從它軀體的頭部一直延伸到尾部。

D.menneri。是一種只有8mm長的小生命體,看上去像D.costata的幼體,具有較少的肋狀節和明顯的,由粘連的或未分開的體節構成的頭部。D. menner與 D.costata的區別在於它的形狀更加扁長。

D.rex。這一形狀是從D.elongata的副型中選擇出的。這種狄更遜水母只代表著幾個很大的標本(長超過1m),沒有很顯著的定位。體型大是選擇它作為獨立種的主要原因,實際上可以作為D.costata 或D.tenuis的大尺寸的標本。

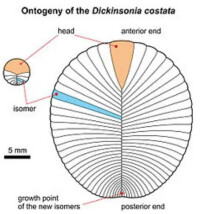

狄更遜水母的個體發生狄更遜水母的個體發生

狄更遜水母的這些體段被描述為“輪胎”。這些像小室一樣的體節中充滿了比環境壓力更高的液體,就像是一個個充氣氣墊。一小部分的標本表明了縱向肌肉纖維和軀體中部內髒的痕迹,但這種觀點還沒能被完全接受。

狄更遜水母的內部結構被認為是由直徑為0.5–1mm的紡錘形纖維組成的。

一些令人嘆為觀止的狄更遜水母化石似乎保存了一些內部結構,它代表了一種既能消化食物,又能將營養輸送、分佈到整個有機體內的系統。

一些狄更遜水母的內部結構被描述為一種想象中的“消化—輸送”(digestive–distributive)的系統,Ivantsov 在2004年做了這個猜想。

一些令人嘆為觀止的狄更遜水母化石似乎保存了一些內部結構,相信它代表了一種既能消化食物,又能將營養輸送、分佈到整個有機體內的系統。

狄更遜水母是一種“抵抗壓力”的化石——也就是說,它由(通常是凹面的)壓鑄在岩石層理面的背面而保存下來——不同於大多數的伊迪卡拉紀葉狀化石。發現印跡化石的上下地層相隔約3mm,肋骨狀組織在上表面突出;這表明了這些紋路只出現在上表面,下面的沙子支撐起了這個印跡化石。這些生命體正面或反面突起地被保存在化石中,通常是在粗砂岩中。由於印刻在微生物墊上,而保存下來。

狄更遜水母多是在摺疊或彎曲的情況下被發現的,它在這種脆性的情況下無法扭曲變形,像一張“死面具”,沒有一點柔韌度。

2012年,研究人員對南澳發現的狄更遜水母(Dickinsonia)化石研究表明,這些化石可能是由一些地衣或其他微生物菌群形成的,而不是來自海洋生無脊椎動物化石或其他巨型單細胞生物。先前的理論研究偏向後者。

長期以來,遠古時期的多細胞化石被認為是早期海洋生物的先祖,它們生活在海洋里,是一些陸棲地衣或其他微生物菌群的殘留部分。但最新的化石研究發現,這些遠古時期的多細胞生物與陸生生物具有共性,所以它們很可能是生活在陸地上的,而非海洋里。

這些化石要追溯到至今5.42億至6.35億年前的埃迪卡拉紀(Ediacaran)時期,其中有狄更遜水母(Dickinsonia)化石。研究人員認為這些是一些古代水母、蠕蟲類化石,但卻以一種不同於遠古海洋生無脊椎動物化石的方式保存了下來。地質學家們於1946年在澳洲埃迪亞加拉山的赤紅岩層中發現了這些多細胞化石。

研究人員採用了先進的設備對埃迪亞加拉土質進行了檢測,它們是最古老的大型多細胞化石,其生存年限要早於寒武紀進化大爆炸(Cambrian evolutionary explosion),先前的研究表明正是在該時期產生了類似於這些化石的現代動物群化石。

Retallack對多種埃迪亞加拉紀化石進行了研究,並判定這些化石的差異性反映出了遠古生物對解凍、低鹽但富含營養質土壤的選擇偏性,這與許多陸生生物具有共性。埃迪亞加拉紀化石代表了一種獨立的陸地生命進化輻射模式,這種模式要比寒武紀進化大爆炸出現的海洋生物至少早2000萬年。

1946年,狄更遜水母化石最早在澳洲南部埃迪卡拉(Ediacara)發現,至今在全球30多個地點都有發掘到。澳洲科學家透過分析在俄羅斯出土的狄更遜水母化石,發現當中含有一種屬於脂肪的膽固醇分子,證實這種化石是地球上已知最早的動物。

古生物學家分析指,狄更遜水母於5.58億年前的埃迪卡拉紀已經存在,比寒武紀生命大爆發還要早2000萬年。

狄更遜水母被Reg Sprigg首次描述記錄,這種伊迪卡拉生物最初在澳大利亞被發現,以澳大利亞南部一座礦山的主管的名字命名。政府部門的領導因此雇傭了Sprigg。

狄更遜水母是從一種沒有成型骨架的印跡化石被認知的,產於伊迪卡拉紀晚期的伊迪卡拉山石英砂岩中和 南澳大利亞的弗林格斯山脈(Flinders Ranges),以及烏克蘭的波多利亞省(Podolia)、俄羅斯的白海地區(White Sea)和烏拉爾山(Urals)中部以及中國安徽壽縣八公山。估算的生存年代在560-555my。