紅龍井

紅龍井

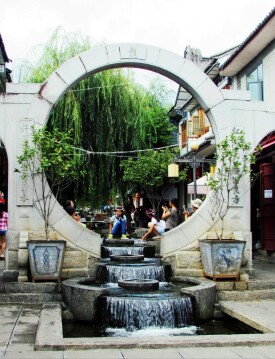

紅龍井,位於大理古城西南部,西起古城西城牆,東連古城復興路,全長僅數百米。近年來,紅龍井特受遊客青睞,已成為大理古城熱點景區。紅龍井之所以受到遊客青睞,一是由於有條清溪長年流淌,形成“清泉石上流”的美景,特別在夏秋季節天氣炎熱時,更顯得這條清泉的可愛;二是紅龍井還建了“玉白菜”、“十二生肖”、“疊水台”、“石拱橋”等景觀,增加了景區的內涵;三是紅龍井清渠邊栽種柳樹、桂花、柏樹、榕樹等樹木,既可以為遊客遮蔭避暑,又增加了景區的觀賞價值,特別到了秋季桂花開放,秋風中送來陣陣桂花香氣,使紅龍井顯得更加優雅脫俗。紅龍井可以說是大理古城建設中最成功的典範。

“街街流水、戶戶養花”是大理古城的傳統風貌,然而隨著時光的流失,這道景觀已逐漸消失,見過它的人並不多。在這裡我們要告訴您一個好消息,這段時間到大理古城,感覺已經完全不同了,“街街流水”的景觀再現,讓古城更顯清爽和寧靜。

位於蒼山腳下、洱海之濱的大理古城有1300多年的歷史,是我國首批歷史文化名城。大理古城在唐宋時期就有戶戶種花、街街流水的美景。由於種種原因,流水景觀後來遭到破壞。大理市政府從2000年起開始恢複流水景觀。2003年9月7日,景觀的一、二期工程竣工。古城流水景觀由水渠、疊水、瀑布和小景組成。景觀之水為蒼山流下的清泉,水渠繞街穿城,總長3600米,日流水量6000多立方米。

紅龍井

大理水景工程二期建設-----紅龍井特色街區於近日正式完工,該工程全長408米,總投資760萬元,整個工程引水景工程水庫的水,穿西城牆紅龍井門洞直流而下,形成第一個疊水區,流水順著紅龍井淙淙而下,一路上不時形成水流小疊坎,流水聲悅耳動聽。到達博愛路后形成第二個疊水區,再此,水流經紅龍井酒店,設計施工人員便在該酒店以白族民間傳說“玉白菜”為素材,集 中營造了水景核心區。水從紅龍井核心區流出后,流經四個麻石磨盤型水槽,到復興路並最終環五華樓而過,沿復興路與原來的水景工程完成了連接。這次施工還同時完善了原有的水景工程,改造了七個回水池,做好了溝壑的技術處理,使整個景觀呈現出了更好的水景效果。水流中的石頭或大或小、或豎或卧,千姿百態,展示了大理石頭的特色,而小拱橋、石雕生肖更是別具一格,處處流露出古城“街街流水”的獨特韻味。景區體現著人於自然的自然和諧,使人們真正地“親水、近水、臨水‘嬉水”成為可能。以構建新的“古城大客廳”的理念為來往遊客和當地居民提供了一個休閑、觀光、娛樂的好去處。與之相配套的綠化種植工作和路燈工程也已完工。

現在,古城大理繼“洋人街”之後,又有了第二條特色街區,這是大理市政府大手筆推進城市化建設的一個有力舉措,它不僅增添了古城的魅力,還為大理“山水園林大城市,風花雪月大花園”的建設增加了一個新的亮點,古城正以她更加豐富的內涵,更加靚麗的容顏迎接著四海賓客的到來。

在人們傳統觀念中,“神”是作為一種超自然力的崇拜對象而存在的。但在白族民間故事中,人與神之間並沒有不可逾越的界限。作為水之神的“龍”也不例外,它與人同樣有著七情六慾,還可以和人結婚生子,延續著具有同樣神力的後代。“紅龍井的傳說”算得是個典型。

大理古城西部有兩條相距不遠的老街,一條叫紅龍井,一條叫大水溝(古稱大水箐)。大水箐歷來是水磨水碓集中,專為古城居民加工米、面的地方。大理國時代,大水箐有一家姓趙的父女,養著水磨、水碓各一盤賴以維持生計。趙女年方二八,長得如花似玉。有一天,水磨的水輪掉了葉片,趙女下水修理,忽見水中游來一條一尺多長的紅鯉魚,便捉來養在桶里,觀賞幾天只覺得十分可愛,不忍心吃又放回水中。這天晚上,趙女坐在磨房的燈下繡花,猛抬頭卻見面前站著個紅衣少年,長得十分英俊,開口便說道:“我就是葉榆城的紅龍,住在離此不遠的紅龍井。見你心地善良,便知我倆有緣,願和你結成夫妻。”趙女又驚又喜,從此便與之往來不斷,私自喜結良緣。

幾個月後,趙女懷了身孕被父親發現,追問之下只得以實情相告。當晚紅衣少年拜見了岳父大人,老父方知此乃天命難違。趙女懷胎整整三年才生下一子,卻長得一條三寸長的小尾巴。老父怕遭人非議,便將小尾割了。紅龍得知此事,嘆息道:“龍沒有尾巴便難於騰飛了,今後只能長留人間,成為地龍。”於是拿出兩件寶物交給妻子。一件是顆龍珠,對妻子交待說:“這寶珠留給孩兒。但在他未成人前不能給他,否則必帶來災禍。”另一件是塊鐵牌,又交待說:“兒子取名趙儉位。十八年後將有大旱,你們只需把這塊鐵牌沉到紅龍井裡,我便會給你們幫助,讓兒子也得個一官半職,只要你們衣食無憂,我也就安心了。”此後,紅龍也就不再到大水箐來了。

趙儉位長到十八歲時,身上長出些象魚鱗樣的花紋,但摸著仍然光滑無異。這一年果然出現大旱,田地一片枯焦,大理國王段和譽張榜昭示天下奇人,能夠祈得雨水者將給以重賞。當時趙家生活已十分窘迫。儉位母親突然想起紅龍留下的鐵牌,便教兒子揭榜進宮表明自己能夠行雨解除旱情。國王讓他當面告驗,趙儉位午時把鐵牌沉入紅龍井,兩個時辰后濃雲滾滾,又過了兩個時辰傾盆大雨從天而降,連下兩天兩夜,方圓三百里田地都可滿栽滿插。

國王段和譽重賞了趙儉位。這趙儉位天生精通水性,能潛入水中幾天都不累,比魚蝦還矯健。待雨水下足,他便潛入紅龍井取出鐵牌;而一遇天旱又將鐵牌沉入水中。從此大理海西一帶水旱無憂。

但是紅龍井沉鐵牌的靈驗範圍卻到不了海東,次年海東又發生大旱,觀音大士化作一個老太婆對趙儉位說唯有紅龍珠才能在海東行雨。儉位知道母親藏有龍珠,便翻箱倒櫃找了出來,其母發現前來爭搶,儉位情急之下,把龍珠含入口中,一不小心竟咽到肚裡去了。其母當即嚇得大哭著說:“兒啊!龍珠下肚,媽就再也見不到你了!”趙儉位只覺得遍身奇癢,抓到哪裡哪裡就變成鱗甲。他終於在地面呆不住,便縱身入水直奔海東,到了四十里箐化作地龍。從此四十里箐湧出一股桶粗的泉水,海東人民免遭旱魔之苦。段和譽封趙儉位為地龍,一直為人們膜拜。

這類龍神水怪的故事在白族民間流傳很廣,它產生於人類對大自然缺乏科學認識的時代。情節雖然荒誕不經,但其中的人物關係、思想感情卻無處不與人間的生活息息相通,表現著人們的價值觀念。尤其是那種驚人的想象力和追求人“神”和諧的浪漫精神更值得當代人們玩味。