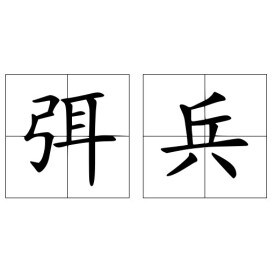

弭兵

弭兵

弭兵,指平息戰爭,平息戰亂,求和。

指平息戰事;停止戰爭。

語出《左傳・襄公二十七年》:“晉楚許之,我焉得已。且人曰弭兵,而我弗許,則固攜吾民矣,將焉用之?”春秋中期,爭霸戰爭一度出現相持局面,幾個大國經過連年征戰,國力消耗巨大,都有力不從心之感,各自暫取守勢。經過宋國大夫向戌的周旋和撮合,大國間達成暫時休戰的共識,於公元前579年和前546年先後召開了兩次弭兵大會,出現了幾十年的和平時期。這是春秋時期最重大的和平運動。在戰亂年代,弭兵是廣大人民的普遍要求,但是在戰爭因素沒有從根本上消除的情況下,弭兵條約往往是靠不住的,必須警惕因不能正確對待弭兵而造成和平麻痹思想的蔓延滋長。正當向戌在為自己促成弭兵而沾沾自喜並向宋公邀賞時,宋大夫子罕就批評他是“以誣道蔽諸侯”(《左傳・襄公二十七年》),後來的歷史證明子罕的批評不是沒有道理的。弭兵的初創即帶有消極性和虛幻性,強者視之為鬥爭手段,弱者嚮往而靠不住。《管子・立政》曰:“寢兵之說勝,則險阻不守;兼愛之說勝,則士卒不戰;全生之說勝,則廉恥不立。”張之洞在《非弭兵》一文中也指出,在弭兵的問題上不能太天真,“苟欲弭兵,不如練兵”,只有有“憂危圖治之心,枕戈待敵之事”,才有資格談弭兵。

中國春秋中晚期由霸主國晉、楚主持的止息戰爭的盟會。公元前595~前594年,楚莊王率師圍宋國都9個月。十多年後,宋國右師華元在晉、楚間進行撮合。公元前579年,晉上軍帥士燮與楚公子罷遂在宋國都西門外訂立盟約。盟約規定晉、楚不以兵戎相見,同心憐恤諸侯,互通聘使。但這時晉、楚均無止息戰爭的誠意,盟約締結4年後,兩國發生鄢陵之戰,弭兵盟約失效。公元前546年,宋左師向戌又奔走於晉、楚之間,再次請求弭兵。諸侯皆表示贊同,同年7月,於宋都蒙門外訂立弭兵之約。參與結盟的有晉趙武、楚屈建等各國大夫及小國君主。會前,晉、楚約定除齊、秦外各國都要向晉、楚朝貢。由於當時晉國內部出現大夫專政兼并,無力與楚進行戰爭,而楚國受到吳國牽制,也無力同晉爭霸中原,所以結盟后,與會國停止戰爭十多年,其中晉、楚四十多年沒有再發生戰爭。此次弭兵,使中原戰場沉寂下來,戰爭的主旋律轉向東南,吳楚爭霸戰爭拉開序幕。