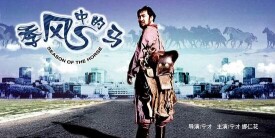

季風中的馬

季風中的馬

《季風中的馬》,導演:寧才,寧才 娜仁花,本片是一部關於草原的現實題材2005年10月22日上映的影片,反映了草原、牧民和游牧文化的現實,草原已經在風沙的吞噬下,一步步向大自然做著後退的妥協。

導演: 寧才

《季風中的馬》 |

| 《季風中的馬》海報 |

主演: 寧才 / 娜仁花

類型:劇情

製片國家/地區: 中國大陸

語言: 漢語普通話 / Mongolian

上映日期: 2005-10-22

片長: 105 分鐘

又名: Season of the Horse

《季風中的馬》

當英吉德瑪賣掉僅剩的羊群,準備進城給一個張姓老闆做手把肉時,烏日根卻牽著自己那匹已經在被逼無奈時賣給夜總會王老闆的“薩日拉”,醉醺醺地從城裡回來。在道爾基一番富有哲理的話的開導下,烏日根決定把“薩日拉”放生。一個簡單的儀式后,烏日根的“薩爾拉”被解開了韁繩,朝著沙漠一般的草原深處走去。送走了心愛的大白馬“薩爾拉”,烏日根和兒子呼和一起拆卸蒙古包。裝好牛車,澆滅火塘,烏日根和呼和向城市的方向走去。在烏日根和呼和的背後,天還是那麼的藍,雲還是那麼的白,不同的是,過去豐美而碧波萬頃的草原正在乾涸中慢慢地沙化,在沙化中一步步走向城市。

導演寧才

影片直面現實,第一個畫面就為我們展示了一片沙漠化的草原:乾涸的黃土上面,綠草星星點點,本該無垠的草原上,那麼不和諧地紮上了鐵絲網,我們不禁要問:那個碧波萬頃、風吹草低現牛羊的大草原哪裡去了?然而接下來問題我們更加無法迴避,沒有了草原,牧人該如何生存?蒙古族是游牧民族,當這個民族的生產方式變成圈養的時候,民族的文化將怎樣延續和發展下去?這個問題大概在很多少數民族中都存在,游牧變成定居了,這個民族特有的文化是不是就會消亡呢?是不是以另一種方式該繁衍下去?影片提出了一些現實存在的問題。而這個關乎人類生存的課題,不僅是對自然界生態也是對游牧民族文化生態的思考。

牧人與馬的關係也是影片另一條主線。大白馬薩日拉,曾經給烏日根帶來氈包、榮譽,甚至是老婆英吉德瑪,然而現在,它已經老了,但是烏日根依舊無法割捨對它的感情,當妻子提出賣馬的時候,他甚至說出:把我也賣了吧。馬在牧人的眼裡已經完全超脫了工具的角色,也不止停留在朋友程度,而更像是牧人家庭的一名成員。就連小主人呼和在去城裡上學之前,也要認認真真與薩日拉告別,除了說些依依惜別的話之外,還要給他讀一段課文。這種感情不能不讓人為之動容。然而要離開草原去城裡生活,就必須賣掉馬,可想而知烏日根的內心經歷了多麼巨大的痛楚。可這就是現實,牧人必須面對的現實。而當他看到自己的馬在城裡竟然是歌舞廳不堪入目演出的工具時,他再也無法忍受了,不顧一切地衝上台去救回了自己的馬。北京電影學院的教授黃式憲在與導演的座談中這樣談到:影片更多的不是寫實,是寫意。馬與烏日根有一種生命的連結,象徵傳統的生產方式和生存方式,這就把馬儀式化了。影片一共有五段儀式化敘事。第一段是車上碩大的紅高粱酒大酒瓶廣告把它驚了,然後是攔在鐵絲網後邊的馬,對比強烈;第二段是馬鬧迪廳;第三段是閃回,馬回到主人家裡;第四段是蒙古族方式的壯別;第五段是馬回歸草原,那匹馬在公路上踽踽而行,馬蹄踏在柏油路上發出脆的聲音,它本來是要回歸自然,但走的卻是現代化的公路。這五段象徵,歷史的情懷出來了,歷史的韻味出來了,作者的角度出來了,具象從觸動我們的靈魂進入抽象的理性思考。

影片反映了農業文明向城市文明進化的過程中必然的陣痛,在這個進程中,有各色各樣的人與事,我們無法單純去評判孰是孰非,導演似乎也沒有強加意識於觀眾,而僅僅將這種陣痛如實傳達給觀眾,就已足夠我們思索尋味。影片中既有草原的今昔對比,也有牧人生存狀態的今昔對比,有農業文明與城市文明的對比,也有城市化進程中不同人不同道路選擇的對比。正是這些矛盾互相作用,影響,才把這種陣痛表現得更加逼真,更加打動人。當那匹在草原上馳騁縱橫的白馬竟然站到了色情表演的檯子上時,給我們心靈造成的那種強烈震撼是難以用言語來形容的。

當白馬放歸草原,當蒙古包拆除殆凈,當蒙古袍換成了T恤衫,當兒子教父親:進城裡要靠右走,見了紅燈要停……正如主演娜仁花說的一樣:我們要告別過去面對未來……

你不想去的地方, 馬不可能把你馱去, 但你想去的地方, 就必須得馬馱。所以, 在今天看來, 馬已經不是蒙古人的理想, 而是實現理想的工具。”這是影片中的一句台詞, 也是蒙古人在生活環境發生巨大變化的今天, 不得不正視的一個問題。影片把人文關懷的鏡頭, 對準了沙漠化越來越嚴重的草原上一個視草原為生命的普通牧民“烏日根”, 通過“烏日根”一家在草原沙漠化與保護生態環境、實現經濟和社會可持續發展的、大的時代背景下的痛苦選擇

國家/地區上映/發行日期(細節)

美國 2005年10月22日......(Hawaii Film Festival)

泰國 2006年2月19日......(Bangkok International Film Festival)

日本 2007年10月6日

製作公司:

Genghis Khan Films

發行公司:

Genghis Khan Films (2005) (worldwide) (all media)