蘋果小卷蛾

蘋果小卷蛾

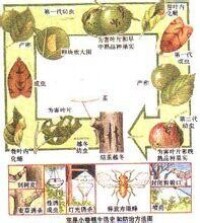

蘋果小卷蛾,Laspeyresia pomonella(Linnaeus),屬鱗翅目卷蛾科小卷蛾屬的一種昆蟲。中國內很多省市有分佈。為害薔薇、梅花、金絲桃、十字海棠、山茶、茶花、扶桑、菊花、海桐、紫薇、蘋果、柑橘、臍橙、忍冬、龍眼、苜蓿、榆葉梅和銀杏等。初孵幼蟲群棲在葉片上為害,以後分散為害,並常吐絲綴連葉片成苞,在其中啃食葉肉,造成葉片網狀或孔洞,有的還啃食果皮,影響綠化美化效果和果品質量下降。

蘋果小卷蛾

橢圓形,扁平,直徑約1.5毫米。初產時白色,半透明.漸變為黃褐色。

初孵幼蟲白色,逐漸變為淡紅色至紅色。老熟幼蟲體長約16毫米,頭部黃褐色,前胸盾板淡黃色,腹部紅色。腹足趾鉤為單序缺環,有趾鉤19~23根。臀足趾鉤14~18根。腹末無臀櫛。雄性幼蟲第五腹節背面可見l對紫紅色睾丸。

體長17~18毫米,褐色,複眼黑色。第二至第七腹節背面各有2排刺,前排大,後排小.肛孔兩側各有2根鉤狀毛,腹部末端具6根鉤狀毛,其為10根。

新疆天山以南1年發生3代,在天山以北1年可完成2個完整的世代和1個不完整的世代。各代幼蟲均有進入滯育的個體。以老熟幼蟲在樹榦翹皮下、樹皮縫隙或根頸處的土中結繭越夏或越冬。翌春果樹花芽膨大期,越冬幼蟲開始化蛹,5月上旬出現成蟲,越冬代成蟲發生期持續到6月下旬。成蟲一般在日落後活動,產卵於果實表面或葉片上,卵散產。第一代卵發生期在5月中旬至6月下旬。幼蟲孵化后先在果實上爬行,尋找適當位置蛀果。為害香梨的幼蟲多從萼窪處蛀入。幼蟲蛀果后先在皮層下串食,逐漸向果心部蛀入,並可取食種子。幼蟲在果實內經3次蛻皮后開始轉入另一果實為害。1頭幼蟲可為害1~3個果實,常引起大量落果。第一代幼蟲期約30天左右。幼蟲老熟后從果實中脫出,在果實表面留下較大的脫果孔。幼蟲脫果后尋找適當場所結繭,部分個體進入滯育狀態,大部分個體化蛹,羽化成蟲,繼續發生下一代。第一代成蟲發生期在7月上旬至8月上旬,第二代幼蟲發生期在7月中旬至9月上旬。第二代幼蟲老熟后,大部分個體進入越冬狀態,少數個體繼續發生第三代。第三代幼蟲於9月中旬陸續脫果,尋找適當場所結繭越冬。蘋果小卷蛾成蟲在梨樹上產卵對品種有一定選擇性,以酥梨上較多,慈梨和巴梨上次之,再次是香梨,在鴨梨和白梨上產卵很少。卵在果樹上的分佈亦不均勻。以樹冠上部的果實和葉片著卵量大,中部次之,下部很少。在果樹種植稀疏、樹冠周圍空曠的果園,果實陽面著卵量多。

蘋果小卷蛾在中國僅發生在新疆地區,內陸地區尚未發生。因此,防止該蟲向內陸地區傳播是防治的根本措施。為了做好檢疫工作,從該蟲發生的地區向內陸調運蘋果、梨等果實時,要進行嚴格檢疫,不得將有蟲果實在內陸地區市場上銷售,以杜絕其傳播蔓延。

人工防治:在果樹發芽前,結合果樹冬剪,刮除樹榦上的翹皮,可消滅在此越冬的幼蟲。在果實生長期,及時撿拾落地蟲果,並將其深埋,以消滅其中的幼蟲。在果實採收前,在樹榦上綁草把,以誘集脫果幼蟲前來越冬,待冬季解下燒掉,也可消滅一部分幼蟲。

防治的關鍵時期是各代成蟲產卵盛期和幼蟲孵化期。預測成蟲發生期的主要方法之一是用蘋果小卷蛾性外激素誘芯製成水碗誘捕器,分別在5月上旬、7月上旬和9月上旬掛於果園。當誘捕器上發現成蟲時即為成蟲發生始期,當誘捕器上出現大量成蟲時,即為成蟲發生盛期,亦是成蟲產卵始盛期。預測幼蟲孵化期的方法是:在第一代卵發生期(一般在5月下旬),當日平均溫度達到9℃時,開始記錄每天的氣溫,當每日溫度減去9℃后的累積溫度達到230日度(即卵發育的有效積溫)時,即第一代卵開始孵化期。也可在成蟲產卵期,調查一定數量的蟲卵,當大部分卵粒上出現紅圈時,即為幼蟲開始孵化期,也是噴葯防治的關鍵時期。在一般情況下,早熟品種的果樹噴葯2次,中熟品種噴葯3次,晚熟品種噴葯4次,即可控制其為害。常用農藥參考梨小食心蟲。