敏

漢語漢字

敏,漢語常用字,讀音mǐn,最早見於商代甲骨文時代。基本含義為迅速,靈活:敏捷;引申含義為動作快。

敏的常用組詞為敏求。包含敏的常用成語為謹謝不敏。

敏 mǐn

〈形〉

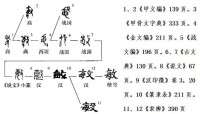

● ● (形聲。從攴( pū),每聲。甲骨文字形,像用手整理頭髮的樣子。本義:動作快)

● ● 同本義 [quick;agile;nimble]

敏,疾也。——《說文》

曾孫不怒,農夫克敏。——《詩·小雅·甫田》

君子欲納於言而敏於行。——《論語•里仁》

敏於事而慎於言。——《論語•學而》

● ● 又如:敏給(敏捷);敏贍(敏捷而多智);敏睿(敏捷聰慧);敏疾(敏捷,迅速);敏思(才思敏捷);敏才(敏捷的才思)

● ● 思想敏銳,反應快 [intelligent;clever]

回雖不敏,請事斯語矣。——《論語•顏淵》

我雖不敏。——《孟子•梁惠王上》

禮成而加之以敏。——《左傳•僖公三十三年》。注:「審當於事也。」

● ● 又如:敏悟(聰敏伶俐;善解人意);敏博(聰明博學);敏達(敏捷而通達事理);敏雋(聰明俊秀);敏智(聰敏機智);敏識(聰明博識);敏瞻(機靈多智;敏捷而豐富)

● ● 勤勉 [perseveringly]

敏而好學,不恥下問。——《論語•公冶長》

人道敏政。——《禮記•中庸》。注:「猶勉也。」

● ● 又如:敏行(指勉力修身);敏求(勉力以求);敏學(勤勉好學)

詞性變化

敏 mǐn

〈名〉

假借為「拇」。足大指 [big toe]

履帝武(足跡)敏,歆,攸介攸止。——《詩·大雅·生民》

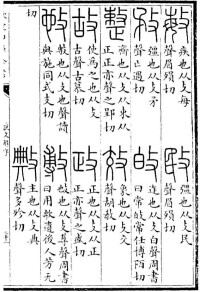

【卷三】【攴部】

敏,疾也。

註:《釋詁》、《毛傳》同。

從攴,每聲。眉殞切。

註:古音在一部。《生民》詩(《詩經·大雅·生民》):“履帝武敏歆。”《釋訓》:“敏,拇也。”謂“敏”為“拇”之假借。拇,足大指也。古作“母”。

【第三下】【攴部】

敏,疾也。從攴,每聲。眉殞切。

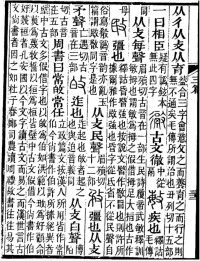

【卯集下】【攴部】敏

古文:勄。

《唐韻》:眉殞切,《集韻》:美殞切,並音愍。《說文》:疾也。《釋名》:敏,閔也。進敘無否滯之言也,故汝潁言敏曰閔。《書·大禹謨》:黎民敏德。

又《說命》:惟學遜志務時敏。《詩·大雅》(《詩經·大雅·文王》):殷士膚敏。

又《類篇》:足大指名。《詩·大雅》(《詩經·大雅·生民》):履帝武敏歆。箋:敏,拇也。

又《爾雅·釋樂》:商謂之敏。註:五音之別名。

又《韻補》:葉母鄙切。《詩·小雅》(《詩經·小雅·甫田》):農夫克敏,與止喜葉。《前漢·敘傳》(《漢書卷一百下·敘傳第七十下》):宣之四子淮陽聰敏,舅氏籧篨,幾陷大理。

《說文解字》“敏” |  《說文解字注》“敏” |  《康熙字典》“敏” |

| 四庫全書本《說文解字》 書影 | 《說文解字注》 書影 | 同文書局本 《康熙字典》書影 |

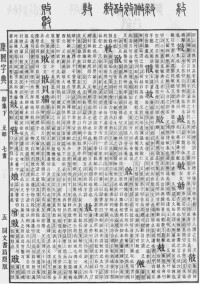

“敏”的金文、小篆、楷書

(參考資料:)

“敏”字的字形對比

“敏”字的書寫演示

| 字頭 | 小韻 | 韻目 | 韻部 | 韻母 | 反切 | 聲調 | 聲母 | 聲符 | |

| 上古音系 | 敏 | 愍 | 之、蒸 | 母 | |||||

| 廣韻 | 敏 | 愍 | 軫 | 真開 | 眉殞 | 上聲 | 明 | ||

| 中原音韻 | 閔 | 泯 | 真文 | 真文齊 | 上聲 | 明 | |||

| 洪武正韻 | 敏 | 泯 | 八軫 | 真 | 弭盡 | 上聲 | |||

| 分韻撮要 | 敏 | 敏 | 第八賓稟嬪畢 | 賓 | 陽上 | 明 |

(參考資料:)

敏捷、過敏、靈敏、敏銳、機敏、脫敏、銳敏、敏慧、聰敏、不敏、敬敏、克敏、敏博、敏才、敏達、敏感、敏給、敏濟、敏妙、敏洽、敏求、敏識、敏思、敏悟、敏惜、敏遜、敏行、敏秀、敏智、敏周、勤敏、脫敏、肇敏

敬謝不敏、敏而好學、神經過敏、才思敏捷、訥言敏行