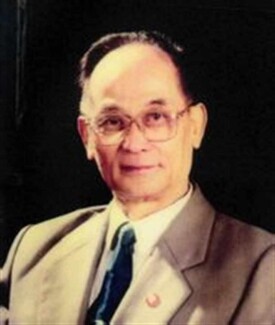

龐雄飛

龐雄飛

龐雄飛(1930.8.1-2004.3.25),廣東佛山人,昆蟲學家。

1953年畢業於華南農學院植物保護系,1959年獲莫斯科農學院農學副博士學位、華南農業大學教授、1997年當選為中國科學院院士。

龐雄飛長期從事昆蟲學和生態學的教學和研究工作,對害蟲生態控制的理論和方法進行了長期研究工作。他在該領域中,改進和發展生命表方法,提出種群控制指數作為定量研究各類因子作用的“運算元”;建立害蟲天敵及其與其他因子協同作用的研究方法,以及建立適應於種群控制研究的狀態空間方程,打下了種群生態控制研究方法的基礎。與此同時,在天敵生物多樣性的研究中,系統整理了中國的瓢蟲科,描述瓢蟲、赤眼蜂和纓小蜂100多個新種,對其中的重要天敵的利用進行了研究,其發現對世界有著重要的影響。

1930年(民國十九年)8月1日,龐雄飛出生於廣東省佛山市一個清貧的教育世家,父母均為小學教師。龐雄飛幼時靠父母在 佛山開辦私立博愛小學過著清貧的生活。

1938(民國二十七年)年,日寇侵佔佛山,父親攜婦將雛避難到廣東山區德慶縣鳳村圩,次年病逝。從此,母親一人挑起了繼續辦學和撫育兒女的重擔。當時,年僅10歲的龐雄飛便與兄長一起在上學的同時租地耕種,幫助母親養家糊口,苦度艱難的歲月。

1942年(民國三十一年),龐雄飛在博愛小學畢業後進入南海縣第一中學讀書,在日寇投降後轉學到佛山市華英中學。

1947年(民國三十六年),龐雄飛中學畢業后,由於家庭經濟拮据,未能馬上投考大學,但他一邊在小學教書,一邊準備報考大學。

1949年,龐雄飛考入了中山大學蠶桑系,後轉到病蟲系,師從趙善歡教授﹑蒲蟄龍教授等昆蟲學前輩學習昆蟲學。

1953年,龐雄飛本科畢業,留校任教並在趙善歡教授指導下攻讀在職研究生。

1954年,龐雄飛加入中國共產黨,同年赴北京參加留蘇培訓。

1955年,龐雄飛被國家選派到蘇聯留學,在莫斯科季米里亞捷夫農學院攻讀研究生。在季米里亞捷夫農學院,他主要研究瑞典麥稈蠅﹑玉米螟等玉米害蟲的發生危害規律及防治技術,完成了學位論文並在蘇聯的學術期刊上發表了有關研究論文6篇。與此同時,他對天敵昆蟲尤其是瓢蟲科的分類利用和害蟲生物防治工作產生了濃厚的興趣,開始廣泛收集資料為日後的研究工作作準備。

1959年,龐雄飛研究生畢業獲蘇聯副博士學位后回國,在中國農業科學院原子能研究所短暫工作數月後,由時任中國農業科學院院長和華南農學院院長的丁穎教授安排回華南農學院任教。在蘇聯留學期間,龐雄飛結識了1951年中國選派到蘇聯莫斯科學習昆蟲學的李麗英並相愛。龐雄飛回國后,兩人結成愛侶。在華南農學院,龐雄飛一方面從事昆蟲學的教學工作,一方面開始系統研究害蟲防治中的生態學基礎問題和天敵昆蟲的分類利用問題。

1961年,龐雄飛任華南農學院講師。

1965年和1966年,龐雄飛奉派到古巴支援教育和經濟建設。

1977年,龐雄飛被破格晉陞為教授。

1982年,龐雄飛以高級訪問學者身份到美國農業部昆蟲分類與引進研究所進行為期一年的合作研究。

1983年,龐雄飛任華南農業大學副校長。

1984年,龐雄飛被國務院學位委員會批准為博士研究生導師。

1997年11月,龐雄飛當選為中國科學院(生物學部)院士。

2004年3月25日,龐雄飛在廣州因病逝世,享年76歲。

龐雄飛

1、昆蟲種群生態學與害蟲種群系統控制

早在留學蘇聯期間,在對玉米害蟲防治的研究實踐中,龐雄飛就意識到昆蟲生態學﹑尤其是昆蟲種群生態學是害蟲防治的基礎。他如饑似渴的閱讀了大量有關著作和文獻,並就瑞典麥稈蠅為害的影響問題開展了研究。回國后,根據自己的研究實踐和認識於1962年在昆蟲學報上發表論文。就害蟲猖獗周期性和發生數量的平衡現象等問題,對馬世駿先生提出的“非生物因子(如氣候)是影響害蟲大發生的關鍵因子”的論斷髮表了完全不同的觀點,認為生物制約因子才是影響害蟲大量發生的關鍵因子。從而引發了一場學術大討論。同時發表了溫度對昆蟲呼吸強度影響等方面的論文。提出了昆蟲呼吸恆定溫區的新概念,為國內外同行所矚目。

在中國十年動亂期間,中國科學家的工作受到嚴重干擾,國際害蟲防治研究領域則出現了快速的發展。其中最突出的有兩個方面,一是有害生物綜合治理(IPM)策略的提出,二是系統科學理論與技術在生物學研究領域的應用,使害蟲防治的研究進入了一個全新的階段。1978年,撥亂反正後,他以敏銳的目光洞察到國際害蟲生物防治領域的兩大進展對未來植物保護工作的重要意義,決心把系統科學引進到有害生物綜合治理的研究,以開創中國害蟲防治工作的新局面。藉助1978年10月赴北京參加學術會議的機會,他向中國老一輩昆蟲學家﹑中國農業大學管致和教授坦陳了自己的思路,得到管先生的大力支持。回校后便帶領自己的研究生和一批教師,以1974年開始建設的水稻害蟲綜合防治示範點廣東陽江海陵島為基地,開始了這一開拓性的工作。此後的20年內,他一方面自學系統科學的理論和方法,並應用於害蟲種群動態的研究中;另一方面與中國農業大學植物病理學家曾士邁教授通力合作,成立全國植保系統工程專業委員會,多次召開全國植保系統工程學術討論會推動這一領域的發展。在這一時期,他經常與華南農業大學﹑華南理工大學和中山大學的數學家和系統科學專家在一起共同討論把系統科學應用於生態學研究的技術問題。經過多年的研究,在總結前人成就的基礎上,提出了害蟲種群系統控制的理論,並發展了一套相應的研究方法,包括明確定義了“種群系統”的概念,提出了研究目標和範圍;提出了適應於昆蟲種群系統研究應用的種群狀態方程建立原理和方法;解決了同時具有種群動態預測功能和研究種群最優控制功能的害蟲種群系統模型的建立問題;改進和發展了種群生命表的技術,提出了評價各類因子對種群控制作用的方法和多種群共存系統的信息處理方法。這些理論和方法都在海陵島害蟲綜合治理的實踐中得到應用和驗證。1990年,他與曾士邁教授合著出版了《系統科學在植物保護研究中的應用》,1994年完成了專著《害蟲種群系統的控制》,創立並系統闡明了害蟲種群系統控制的理論和方法。

2、昆蟲種群生態學與害蟲生態控制

龐雄飛

在害蟲種群系統控制和昆蟲群落生態學研究的基礎上,龐雄飛和他的弟子們又以同樣的科學思路開展了作物生態系統的結構與控害功能關係研究,根據害蟲生態控制的目標,形成了比較完整的害蟲生態控制研究方法,於2002年出版了《害蟲種群生態控制》專著。他的弟子們繼承和發展了他的這一學術思想,進一步提出了生物多樣性恢復和保育為基礎的害蟲生態控制系統的科學概念,建立了一系列重要農作物害蟲生態控制系統,在害蟲防治、食品安全、生物入侵與生物安全及環境保護等領域均取得了顯著的成果,為國家作出了重要貢獻。

3、天敵昆蟲分類利用與生物防治

在有“南中國生物防治之父”之稱的蒲蟄龍教授的熏陶下,龐雄飛早在留學蘇聯期間就對天敵昆蟲的分類利用和生物防治產生了濃厚的興趣。他的妻子李麗英在蘇聯求學的專業和回國后的工作都是害蟲生物防治,共同的語言、共同的志趣堅定了他們在生物防治領域為祖國建功立業的理想。1966年他在《動物分類學報》發表了他在天敵昆蟲分類領域的處女作《廣東拱頦瓢蟲新種記述(鞘翅目:瓢蟲科)》。1975年系統整理了中國食蟎瓢蟲的種類,1979年與毛金龍合作出版了專著《中國經濟昆蟲志·第14冊鞘翅目:瓢蟲科》,建立了中國瓢蟲科分類系統;1982年赴美合作研究,借鑒華盛頓博物館、大英博物館、日本Fukui大學標本館和巴黎自然歷史博物館的部分瓢蟲模式標本,系統分類整理了中國的小毛瓢蟲,有力的推進了中國小毛瓢蟲的研究。此後又與福建農林大學黃邦侃教授合作,系統採集整理了武夷山自然保護區的瓢蟲;與廣西農科院蒲天勝研究員合作採集整理了廣西瓢蟲。他一生共發表瓢蟲分類論文34篇,發表瓢蟲新種125個。他還培養了一批瓢蟲分類的人才,目前國內從事瓢蟲分類工作的專家大都是他的研究生。此外,他還發表了赤眼蜂屬和纓小蜂屬新種12個。

對天敵昆蟲進行分類利用、讓生物防治造福人類可以說是龐雄飛畢生的追求,即便是在最艱難的時刻也不改初衷。在十年動亂期間,在無法進行正常教學和科研工作的情況下,他作為主要骨幹參加了以李麗英為隊長的廣東省生物防治工作隊到廣東雷州半島農業生產第一線去推廣害蟲生物防治技術。帶領老師和學生到廣東省海陵島去建立生物防治為主的水稻害蟲綜合防治示範區,與蒲蟄龍教授在廣東四會大沙建立的示範區相呼應,在國內外產生了重大影響。培養了一批農業害蟲生物防治的骨幹,為農民增收和農業發展作出了貢獻。同時,還參加完成了《天敵昆蟲圖冊》和《水稻害蟲天敵圖說》的編寫工作。

4、生物多樣性研究與自然保護區建設

龐雄飛長期從事昆蟲學與生態學的研究。半個世紀里,他進行昆蟲標本採集和專項考察活動的足跡遍及全國各地的自然保護區。

龐雄飛致力於自然保護區的建設研究始於二十世紀末,從1988年起他帶領研究生從事車八嶺國家級自然保護區瓢蟲科昆蟲研究。1992年秋,應廣東省林學會邀請,參加了專家考察團對南嶺省級自然保護區進行考察。經過考察,專家團建議在原有乳陽八寶山﹑陽山秤架﹑大頂山﹑龍潭角和連州大東山等5個省級自然保護區建設的基礎上,組建南嶺國家級自然保護區。龐雄飛查閱了大量文獻,通過對南方古生物群落進化史的研究和對南嶺山地生物多樣性調查研究,提出了“南嶺和嶺南是生物多樣性的特豐產地”的科學論斷,奠定了南嶺自然保護區在華南生物多樣性保護方面不可替代的重要地位。1993年底,南嶺國家級自然保護區遂經國務院批准正式建立。1996年龐雄飛應邀主編《廣東南嶺國家級自然保護區生物多樣性研究》一書,他多次深入粵北山區調查,3次登上廣東最高峰——南嶺海拔1902米的石坑崆,經過無數個日日夜夜的嘔心瀝血,終於在2003年出版。該著作受到各界的高度評價,並被美國國會圖書館收藏。除南嶺國家自然保護區外,龐雄飛還為廣東石門台等多個省級自然保護區的建設作除了重大的貢獻。

5、作物免害工程和植物保護劑研究

1999年,龐雄飛根據昆蟲與植物協同進化的原理,提出了作物免害工程和植物保護劑的新概念,即利用基因工程改變作物次生化合物組成,以達到驅避害蟲的目的和利用異源植物次生化合物驅避害蟲的新思路,並建立了植物保護劑的研究方法,開拓了植物保護研究的一個新的領域。

龐雄飛著述頗豐,專著有:《害蟲種群系統控制》、《中國經濟昆蟲(二)瓢蟲科》;合作編寫出版專著有:《系統科學在植物保護研究中的應用》、《中國經濟昆蟲志小蜂總科》、《天敵昆蟲圖冊》、《水稻害蟲天敵圖說》、《全國瓢蟲學術討論會論文集》。代表論文有:《南嶺山地生物群落簡史》等。

據中國科學技術信息研究所、國家工程技術數字研究館信息:1989年至2005年期間,龐雄飛培養碩士、博士、博士后共50名,情況如下:

| 論文題名 | 作者 | 指導老師 | 學位 |

| 水稻褐飛虱抗性的遺傳學研究 | 陳健文 | 龐雄飛 | 博士 |

| 非嗜食植物次生物質對假眼小綠葉蟬的控制作用 | 馮安偉 | 龐雄飛 | 碩士 |

| 抗性水稻次生化合物對褐飛虱的生物活性研究 | 董紅霞 | 龐雄飛 | 碩士 |

| 林氏果蠅及其近緣種的物種形成研究 | 溫碩洋 | 龐雄飛 | 博士 |

| 分子系統學方法在白蟻分類中的應用 | 王建國 | 龐雄飛 | 博士 |

| 水稻抗蟲抗原次生化合物應用的基礎研究 | 黃鳳寬 | 龐雄飛 | 博士 |

| 水稻對重要病蟲抗性與次生物質關係研究 | 楊朗 | 龐雄飛 | 博士 |

| 赤眼蜂屬的分類和系統發育研究 | 何曉芳 | 龐雄飛 | 博士 |

| 赤眼蜂種類的分子鑒定研究 | 黨向利 | 龐雄飛 | 碩士 |

| 飛機草、苦檻藍對小菜蛾的生物活性及有效成分研究 | 何衍彪 | 龐雄飛 | 碩士 |

龐雄飛獲得過多項國家、省部級科技獎。其中:

2001年,《中國經濟昆蟲志》獲國家自然科學二等獎;

1978年,《利用赤眼蜂防治稻縱卷葉螟》獲廣東省科學獎;

1979年,《瓢蟲科分類研究》獲農業部技術改進一等獎;

1989年,《水稻害蟲天敵圖說》獲國家教委科技進步二等獎;

1998年,《重要小蜂類群的分類學系統發育研究》獲中國科學院自然科學二等獎。

1985年,《以生防為主的水稻害蟲綜合防治研究》獲得國家科技進步三等獎;

1989年,“系統工程在害蟲種群控制中應用的成果”獲得了廣東省系統工程優秀成果獎;

1995年,《害蟲種群系統的控制》由廣東優秀科技著作出版基金資助出版,並列入國家當代重要科技著作(農業領域)出版計劃;

2001年,《害蟲種群系統的控制》獲廣東省自然科學二等獎。

國家級有突出貢獻中青年專家、全國先進科技工作者

曾任華南農業大學副校長、國務院學位委員會第二、第三屆學科評議組成員、廣東省科協副主席、中國昆蟲學會理事等職

《昆蟲分類學報》編輯部:龐雄飛院士熱愛祖國,熱愛科學和教育事業,他繼承老一輩農業科學家的嚴謹學風,艱苦奮鬥,謙遜勤學,為學科的建設與發展嘔心瀝血。

龐雄飛辭世后,著名昆蟲學家、華南農業大學原副校長張維球教授曾撰歌當泣:昔失良師今失友,俯首抑淚淚更流;盡瘁偉績功長在,後繼有人君莫愁。

龐雄飛的一位學生在他從教45周年時賦詩曰:征旗獵獵數十年,科海教壇兩揮鞭。笑指園園花果碩,欣憶歲歲伴戈眠。莫道盛世無戰火,人才較量有硝煙。書生自有豪氣在,敢率群芳競嬌妍。

光明日報:名師一代承先德,知行兩范啟後人。

龐雄飛雕塑