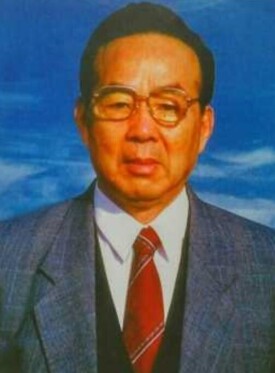

楊宜城

楊宜城

楊宜城,兩彈科研人員。楊宜城現年71歲,祖籍廣東省普寧市石橋頭,曾在“兩彈”研究基地工作13年,退休后現在經營著自己的公司。初中在潮陽陳店中學,妻子是汕頭人,家就住在市區,而且他現在還有許多生意在汕頭。

目錄

兩彈科研人員——楊宜城

出生:1938年 出生地:廣東。普寧。石橋頭 祖籍:廣東。普寧。石橋頭

畢業:武漢大學物理系原子核物理專業

現居住地:廣東。廣州

曾工作部門:部門:中國工程物理研究院

曾經擔任:兩彈科研人員. (負責零功率反應堆中子能譜測量和300號反應堆的組織安裝,並擔任機械組的副組長)現擔任:3家公司董事長,7家公司董事 楊宜城現年71歲,祖籍廣東省普寧市石橋頭,曾在“兩彈”研究基地工作13年,退休后現在經營著自己的公司。雖然已經年紀不輕,楊宜城依然開朗和健談,說起當年在青海221廠的經歷更是滔滔不絕。那段不平凡的經歷他永遠也不會忘懷,他甚至還能記得當時工作和生活中的許多細節。楊老很有鄉情,談起家鄉話很多。他的初中是在潮陽陳店中學讀的,妻子是汕頭人,家就住在市區,而且他現在還有許多生意在汕頭。在“兩彈”功勛人物胡仁宇身邊工作1964年10月16日,我國第一顆原子彈爆炸。第二年,氫彈研製也開始著手進行,位於青海省“金銀灘”的“中國首個核工廠”221廠一下子從全國各大高校要了850名學生。這一年夏天,29歲的楊宜城剛好從武漢大學物理系原子核物理專業畢業。由於學習好,覺悟高,在大學時就擔任班長的楊宜城以其“又紅又專”的身份被選中,開始自己畢生難忘的“原子城”生涯。畢業后的第一年,楊宜城沒有立即進入“金銀灘”。那時熏全國各地來的學生以“北京大學生勞動實習大隊”的名義在青海湖周邊搞“四清”工作。1966年7月,楊宜城進入了九院穴中國工程物理研究院雪實驗部三室。當時,九院的設計部、實驗部和生產部都在221廠。剛進221廠的時候,因為是“調干生”(上大學前工作過),覺悟高,實驗部副主任胡仁宇找楊宜城談話,讓他去搞核反應堆。這份工作輻射污染危險非常大。楊宜城不覺得害怕,很光榮地答應下來。此後,楊宜城一直在胡仁宇領導下工作。胡仁宇是我國“兩彈”事業的功勛人物,第一顆原子彈爆炸時,他就是科研室負責人,此後,又轉入氫彈技術的實驗工作,擔任了實驗室副主任。1985年9月,胡仁宇接替了病重的鄧稼先擔任九院院長。楊宜城從此與胡仁宇結下一輩子的友誼。幾年前重訪舊地時,胡仁宇還親自接待了他。而胡仁宇每到廣東,總會跟楊宜城聯繫。楊宜城告訴記者,實驗部是原子彈、氫彈研製的核心部門,主要承擔模擬實驗、冷實驗和熱實驗,還承擔了後來的核潛艇研究。而楊宜城負責的是零功率反應堆中子能譜測量和300號反應堆的組織安裝,並擔任機械組的副組長。32歲結婚兩地分居7年 剛到221廠,楊宜城住的是單身宿舍,就是將軍樓附近,十個人一間房,每天要坐5公里的車去六分廠(爆轟場)做實驗。對於在“金銀灘”工作的那幾年,楊宜城用三個“非常”來形容:非常危險,非常保密,非常不好找老婆。那一年去的850個青年學生,基本上都是單身,很多人的婚姻都很曲折。外面的人一般18歲就結婚了,而他們許多要18“公歲”(36歲)才能結婚。當時他記得有一個從莫斯科讀大學畢業回來的人到19“公歲”(38歲)才結婚。而與其他同事相比,楊宜城找對象似乎更難,老家前後給楊宜城介紹了十幾個對象,都因有海外關係而告吹。可能就是這個原因吧,普遍都有海外關係的廣東人在“原子城”里非常少。“金銀灘”先後來了1萬多名工作人員,其中廣東人只有200多名。考慮到221廠所在地的自然條件惡劣,楊宜城擇偶的首要條件是身體好。由於工作性質不能透露,跟所有221廠的工作人員一樣,楊宜城擇偶頗費周折,直到32歲的時候才找到意中人。楊宜城親切地告訴本報記者,他的妻子是汕頭人,家住汕頭市商平路。妻子年輕時是汕頭市體校的運動員,練100米短跑和籃球。對於妻子健康的身體,楊宜城一直非常滿意。可是妻子還是有個姐姐在香港,為此,他在“文革”時被人告了密。當時楊宜城還在221廠,因為表現好,上級準備提拔他到革委會當領導,緊要關頭有人將他有海外關係的事捅了出來。楊宜城很多年後對此還“耿耿於懷”。這件事之後,1969年,楊宜城被下放到河南省五七幹校鍛煉,當兩個連的總司務長。楊宜城在青海4年的生活就此結束。性格開朗的楊宜城很快就適應了環境。當時國內一般幹部的工資是28元,楊宜城他們卻有100多元,走到哪裡都是“大款”。當時的雞蛋一個只要幾分錢,他們經常給1毛錢,余錢也不找。當地群眾戲說他們這幫不知幹什麼的神秘幹部在“哄抬物價”。1972年,楊宜城及其他大多數同事因戰備需要轉移到四川省綿陽地區。1975年,楊宜城的妻子從汕頭搬到綿陽,夫婦倆終於結束了7年兩地分居的生活。到廣州創業馳騁商海,1978年,楊宜城跟隨改革開放的腳步回到廣東,在廣州開始自己新的工作,任職於廣東省機械進出口集團,從事對外貿易工作、研究開發和創辦實業,一直干到退休。上世紀70年代末,楊宜城負責我國當時技術含量最高、金額最大(400萬美元)的糖廠成套設備出口貨源,圓滿完成任務。上世紀80年代初起,他對我國十幾個省100多個工廠進行調查和對現代企業制度進行研究,寫成“論產品生命周期”的論文,並組織6家工廠對園藝產品進行社會化、專業化協作大生產實踐,取得成功,其標誌是產品在廣交會組織的同行產品評比中,連續3年獲得第一名,在英國伯明翰展覽會獲產品金獎。1999年,世界園藝博覽會在昆明市舉行,除了各個國家和國內各省所興建的園林外,還有8家國內外企業在裡面興建園林,其中大陸只有2家。楊宜城就組織策劃興建了一個佔地約1000平方米的“金星園”。對於取得的一切成績,楊宜城認為與當年在“金銀灘”所得到的學習和鍛煉分不開。他一直對過去非常懷念,與分佈於國內各地的當時的同事經常保持聯繫,而在廣州的大約10個老同事,每年都要舉行兩次聚會。說起汕頭的戰友老吳(仕鴻),楊老更是親切熟悉,記者的採訪就是楊老牽線的(詳見昨天本報)。作為當時“金銀灘”中極少有的潮汕老鄉,楊宜城與吳仕鴻早在基地時就認識,而且關係很好,彼此回到廣東后更是聯繫不斷。因為太懷念過去的那段時間,利用做生意出差的機會,楊宜城還先後去過“金銀灘”和綿陽,再次看看當年生活和戰鬥過的地方。