計算機發展史

介紹計算機發展的歷史

計算機發展史,是介紹計算機發展的歷史。計算機發展歷史可分為1854年-1890年、1890年-20世紀早期、20世紀中期、20世紀晚期-現在,四個階段。

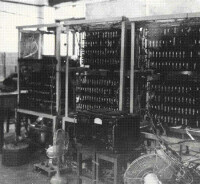

1946年2月14日,在美國賓夕法尼亞大學,世界上第一台電子數字計算機ENIAC。

ENIAC

電子管計算機

電路作存儲器,輸入域輸出主要採用穿孔卡片或紙帶,體積大、耗電量大、速度慢、存儲容量小、可靠性差、維護困難且價格昂貴。在軟體上,通常使用機器語言或者彙編語言;來編寫應用程序,因此這一時代的計算機主要用於科學計算。

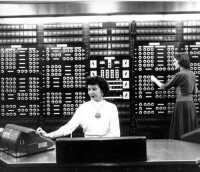

晶體管計算機

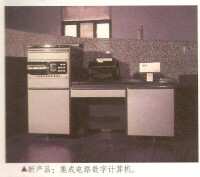

中小規模集成電路計算機

大規模和超大規模集成電路計算機(1971-2014)隨著大規模集成電路的成功製作並用於計算機硬體生產過程,計算機的體積進一步縮小,性能進一步提高。集成更高的大容量半導體存儲器作為內存儲器,發展了并行技術和多機系統,出現了精簡指令集計算機(RISC),軟體系統工程化、理論化,程序設計自動化。微型計算機在社會上的應用範圍進一步擴大,幾乎所有領域都能看到計算機的“身影”。

第五代計算機指具有人工智慧的新一代計算機,它具有推理、聯想、判斷、決策、學習等功能。計算機的發展將在什麼時候進入第五代?什麼是第五代計算機?對於這樣的問題,已經有一個明確統一的說法了。IBM發表聲明稱,該公司已經研製出一款能夠模擬人腦神經元、突觸功能以及其他腦功能的微晶元,從而完成計算功能,這是模擬人腦晶元領域所取得的又一大進展。IBM表示,這款微晶元擅長完成模式識別和物體分類等繁瑣任務,而且功耗還遠低於傳統硬體。值得注意的是,它並非想要用新的晶元取代原有的計算機晶元。IBM在其網站上介紹,傳統的計算機關注語言和分析思考,而神經突觸核心能夠解決感知和形狀識別的問題,它們分別像人類的左腦和右腦一樣;而IBM接下來想要做的,就是讓“左腦”和“右腦”連接起來合作,形成一種新的“整體計算智能”。從這個說法上來看,傳統的晶元擅長大量的符號運算和數字處理,而神經突觸核心的優勢在於多感官和實時感測器數據處理。比如,Modha曾經表示,團隊正在開發一種頭戴設備,能夠幫助盲人感知外部環境;而這一次IBM稱,經過實驗測試,這種晶元可以在錄像片段中檢測人、汽車、卡車和公共汽車,並識別出了它們。這其實就是依靠神經突觸核心來完成的。但有一點可以肯定,在現在的智能社會中,計算機、網路、通信技術會三位一體化。新世紀的計算機將把人從重複、枯燥的信息處理中解脫出來,從而改變我們的工作、生活和學習方式,給人類和社會拓展了更大的生存和發展空間。當歷史的車輪駛入二十一世紀時,我們會面對各種各樣的未來計算機。