洞經

洞經

洞經音樂本是道家誦經的樂章,傳入蒙自后,清乾隆至民國的百餘年為其鼎盛時期。新安所的洞經共有三堂,老洞堂最先成立

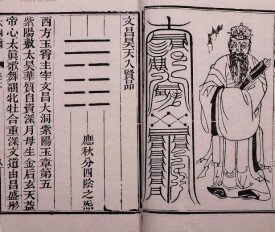

洞經音樂本是道家誦經的樂章,入清以來,儒、釋、道合流,道教日衰,儒家興盛,洞經音樂逐漸為儒生把持而成為儒家樂禮。故除道、釋兩教的廟會演誦外,儒家祭祀孔子也一樣演誦。傳入蒙自后,清乾隆至民國的百餘年為其鼎盛時期。

新安所的洞經共有三堂,老洞堂最先成立,

時間在清朝中葉,王惟璧、李文柄為管,以諸天寺為誦經地點;其次是志化壇,掌壇人為李敏齋(名濟寬,善中醫),以玉皇閣為誦經之地;最後是義化壇,堂壇是張爾昌(字熾齋,張名 之父),以武廟(新安所團保局設此)為誦經地。根據文昌宮的碑文,成立時間約在清道光二十三年( 1843年)。

由於從上而下信守儒家教義,壇規較嚴,受到出身、家世和品德等的限制,且不得再入他門。此外,婦女不得進入經堂。入堂演奏須先正衣冠,若有差錯者,輕者罰跪香一柱,重者責以戒尺;若違犯堂規,情節重者予以除名。

洞經音樂長期幾經訂正,現在流傳的有二十五支,其中十支是有譜無詞的空牌子。根據演奏的樂器,分為大吹和細樂兩類。

細樂有:《龍鍾震》、《賞宮花》、《一笛簫》、

《鶴午園》、《天人樂》、《美女圖》、《蘭清宮》、《浪淘沙》、《山坡羊》、《鬧元宵》、《萬年歡》、《水落音》、《柳葉青》、《黃鶯兒》、《大洞咒》、《洞懺》、《一洞春》、《雙身翅》、《三學士》、《重鏡光》、《五雁歸》、《寶蘊圖》、《方射眼》。樂器包括:笛、簫、小鼓、提板、五音鑼、琵琶、三弦、胡琴、木魚、鉭鑼。

洞經音樂歷盡滄桑,幾經興衰,從文人書生逐漸走向人民群眾。新中國成立后,作為民族文化遺產而受到黨和政府的重視。在史無前例的“文革”中,卻遭到“四舊”之嫌而被扼殺。黨的十一屆三中全會以後,洞經音樂作為民間古典音樂而得到新生。