瑪格麗特·尤瑟納爾

瑪格麗特·尤瑟納爾

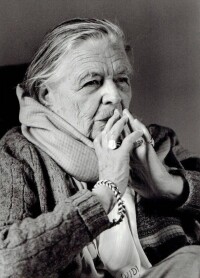

尤瑟納爾(Yourcenar, Marguerite,1903-1987)真名Marguerite de Crayencour(瑪格麗特·德·凱揚古爾),尤瑟納爾是作家與父親一起以姓氏字母重新組合後為自己起的筆名。法國詩人、小說家、戲劇家和翻譯家。

瑪格麗特·尤瑟納爾

她只用法語寫作,第一本詩集 Le Jardin des chimères (1921)顯示了她作為一個作家的高超技巧,她重新詮釋了古希臘神話,使它們與現實世界發生聯繫。1922年,她出版了另一本詩集Les Dieux ne sont pas morts。她的第一部小說 Alexis, ou le traité du vain combat (1929;《亞歷克西斯,或者一個徒勞掙扎的故事》,1984年出版英譯本)是從一個藝術家的視角進行寫作,這個藝術家想要獻身於自己的事業,卻遭到家庭的反對。她對義大利的訪問促使她寫下Denier du rêve (1934;《九隻手中的一枚硬幣》,1982年出版英譯本),這是一本關於夢想和現實之間差別的小說。

1934年,尤瑟納爾遇到了與她同齡的美國女子格雷斯·弗里克Grace Frick。這次相識對尤瑟納爾的一生至關重要,其後40年裡,格雷斯成為了尤瑟納爾的生活伴侶及其作品主要的英譯者。

1939年,第二次世界大戰爆發,尤瑟納爾移居美國。她在莎拉.勞倫斯學院(Sarah Lawrence College)教授比較文學。1947年,成為美國公民,1949年定居美國東北海岸的芒特德塞島·(1’ile deMount Desert)。期間,她於1937年將弗吉尼亞·伍爾芙的《波浪》(The Waves)譯成法文,1947年又出版了亨利。詹姆斯《梅齊知道什麼》(What Maisie Knew)的法文譯本。

瑪格麗特·尤瑟納爾作品

她還是一位文筆優美的翻譯家(曾經翻譯過希臘詩人、英語作家亨利·詹姆斯和維吉妮婭·伍爾芙等人的作品,《深邃的江,陰暗的河》1964年,《王冠與豎琴》1979年)和思想深刻的文論家、批評家(《時間,這偉大的雕刻家》1983年)。

尤瑟納爾不斷挑戰自己作為作家的能力,她的文學風格多變。但她作品的主要特色是對古代文明和歷史變遷的豐富知識,以及嘗試理解人類行為的動機。1980年尤瑟納爾被選入法蘭西學院(Académie Fran?aise)是法蘭西學院300多年歷史上的第一位女院士,法國歷史上第一位“綠袍加身”的女性不朽者。1986年,她被授予法國第三級榮譽勛位(French award, Commander of the Legion of Honour)和美國藝術傢俱樂部的文學獎章(the American Arts Club Medal of Honor for Literature)。

尤瑟納爾堅信,歷史是一所“獲得自由的學堂”,是對人類進行哲理思考的跳板。因此,她特別青睞歷史,她的虛構作品漫遊於古代、文藝復興時期以及20世紀初的廣大空間;若用現代的文論言語表達,尤瑟納爾的全部作品都是互文性的傑作,充滿著今與古、此與彼、我與他、靈與肉、具體與抽象的對話。

主要作品:

詩集:《幻想的樂園》1921年,《眾神未死》1922年

劇本:《埃萊克特或面具的丟失》1954年,《阿爾賽斯特的秘密》1963年

小說:短篇小說集《死神駕車》1934年,《像水一樣流》1982年

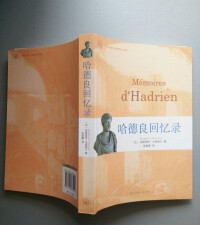

長篇小說:《哈德良回憶錄》1951年,《苦煉》1968年

傳記: 《世界迷宮:虔誠的回憶》1974年,《北方檔案》1977年

翻譯著作:《波浪》1937年,《深邃的江,陰暗的河》1964年,《王冠與豎琴》1979年

評論:《時間,這偉大的雕刻家》1983年

“有些書,不到40歲,不要妄想去寫它。年歲不足,就不能理解存在,不能理解人與人之間、時代與時代之間自然存在的界線,不能理解無限差別的個體……經過這許多年,我終於能夠把握皇帝與我之間的距離。”

——瑪格麗特。尤瑟納爾

瑪格麗特·尤瑟納爾

尤瑟納爾真正稱得上是不世出的作家。然而正如讓·勃洛特在《尤瑟納爾論》中所說:“她作品中最缺少的東西似乎顯而易見:沒有作者。”這一點貫穿了尤瑟納爾全部小說創作。甚至連這個表示性別的“她”,我們都難以察覺。與她的同時代人尤其是同為女性的作家比較一下,也許更能顯示區別:波伏瓦或杜拉斯是喧囂的,尤瑟納爾則是緘默的;她們站在聚光燈下,而她置身黑暗之中。

尤瑟納爾的寫作過程,可以被形容為一場與人物或歷史合謀針對作家自己的戰爭。為此,每部作品都花費很長時間,經過反覆修改才告完成。她說:“我之所以選擇用第一人稱去寫這部《哈德良回憶錄》,就是為了讓自己儘可能地擺脫任何中間人,哪怕是我自己。”至於擺脫“中間人”之後,第一人稱的主人公對其選定的傾訴對象說什麼,怎麼說,那是另外一碼事。相比之下,《哈德良回憶錄》中哈德良坦誠自信,《阿列克西或徒勞之戰解說》中阿列克西欲說還休,《一彈解千愁》中的埃里克則滿口“流露真情的謊言”;因為這是些不同的人,有著不同的語境。

尤瑟納爾所寫通常被稱為“歷史小說”,這一名目說明存在著一個面對過去亦即位於歷史之外的點;作家藉此立足,由此出發,描述那些曾經有過或沒有過的事件與人物;此時他所擔當的正是前述“中間人”的角色。尤瑟納爾則取消了這一立足點或出發點,或者說把它移到歷史本身。從這個意義上講,她寫的是“歷史的現實小說”。她說,《苦煉》寫到后三分之二,“我覺得自己才有些遠離了再現十六世紀的生活,而更加接近了十六世紀的生活。”

問題的關鍵其實不在於理論而在於實踐。一切都是具體的,微妙的。當尤瑟納爾說:“通過《安娜姐姐》,我平生第一次領受小說家的最大特權,即完全進入人物角色,或者由他們牽制。在那幾周時間裡,我生活起居與交際雖然一如既往,卻又一直活躍在這二人的軀體和心靈中,忽而由安娜化為米格爾,忽而由米格爾化為安娜……”意味著小說中那對貴族姐弟,因此得以完全按照自己的邏輯去活,去愛,去死;儘管驚世駭俗,卻又真實可信。尤瑟納爾筆下的人物多有非同尋常之舉;唯其合情,所以合理。尤瑟納爾與眾不同之處,僅僅在於她對人物體驗得更深;當這種體驗深切到“擺脫任何中間人,哪怕是我自己”的程度,也就成為她所特有的方法了。

尤瑟納爾的《苦煉》、《安娜姐姐》和《默默無聞的人》等,都用第三人稱寫成。這時是歷史而不是某位“現代敘述人”在講述澤農等人的事情,所以才能那麼沉著冷靜,不動聲色。而在《哈德良回憶錄》、《阿列克西》和《一彈解千愁》中,主人公無不置身於終結之處去敘述既往事件,敘述者也很接近於我們稱為“歷史”的那個角色。籠統地講作家消除自己與哈德良之間的距離還不夠,關鍵要看她與什麼時候的哈德良消除距離——不是進行中的他,是已完成的他;尤瑟納爾是與“隱隱約約地看見我死亡的影子”的哈德良融為一體,重溫的生命歷程。她所寫的,對歷史來說是現實的,對人物來說是歷史的。無論第三人稱,還是第一人稱,尤瑟納爾小說的敘述主體幾乎是相同的。對此可以借用《〈默默無聞的人〉跋》中有關主人公納塔納埃爾的話來形容:“對周圍世界悄悄陳述自己的看法,而停頓遲疑的情況極少見,並不像口吃的人竭力向人表達一點兒思想那樣。”

尤瑟納爾的小說,以形式論都是精美之作;然而她的種種努力,不過是使形式哪怕在細微之處也不至於成為內容的障礙而已。其致力於讓作品中“沒有作者”,目的也在於此。作為一位作家,尤瑟納爾胸襟甚高。勃洛特說:“尤瑟納爾……通過重新理解和體驗一個皇帝對其寵兒的感受來介入時代和愛情,通過哈德良或哲人澤農對人類的盡責來和智慧、仁慈、純樸、正義感相結合。她正是通過它們來表現她面對世界現狀的不安。”雖然從根本上講,尤瑟納爾並不針對一時一地寫作,她所面對的是整個人類歷史,從中尋找或創造與自己在思想與心靈上對稱的角色。尤瑟納爾與她筆下的哈德良、澤農等人息息相通,承受同一命運,享有同一精神世界;此種契合,超越古今而長存。

校長:“她行為怪異。她彬彬有禮,但是無人可影響她的決定。你瞧得見,她最大的願望,就是趕緊上完課趕緊走。她對學校生活不感興趣,人們試圖了解她,無人成功。形象上,她令人起敬。她永遠筆直,永遠穿長裙,永遠端正,像個中世紀的女人。對她的生活,我們一無所知。我們不明白她為什麼住得那麼遠(離學校100多公里,上課的日子,瑟瑟早上四點起床趕路)。她對工作十分嚴肅,但從不與我們探討教學。她的思想在別處。她其實是個看不見的存在。她經常泡圖書館。晚上她在小房子里工作,沒人打攪她,沒人想過要去打攪她。尤其當她開始寫那本書以後。我們都感覺到那是她最重要的事情。學校反對麥卡錫主義的活動,她也不參與,但是大家都知道,她肯定是自由思想者,她尊重寬容。只不過,她的大腦完全屬於公元二世紀,我們沒想過要去拉她參與什麼事情。”

她的學生們:“我們完全被她的個性震住了。這個人,只要在校園裡見過一次,你就忘不了。”

“她著裝誘人,對顏色搭配非常講究。”

“她講課方式正統。滔滔不絕,一個英文字都沒有。”

“她對學生要求高。但她從不沒必要地刺傷學生。”

“她對我們淡漠,從她講課的樣子,你能感覺到她要麼是極度疲倦,要麼就是不打算用心。身體筆直,而你能感到她智力上是鬆懈的。她講的東西,她並不真地在思考。”

“她像一個權威的男性,有一種自然而然就高高在上的方式。她像男人一樣吸引我。我到現在都不能想象她烤麵包或者拿吹風機吹頭髮的樣子。我甚至猜她一天天用的都是中世紀的器具。我們都聽說她跟一個女人生活,但誰也不敢跟她提這個事。我想她肯定沒有孩子,也從沒想過做母親。她在我記憶中,就是一個石頭刻出來的人。這種人不在現實之中,不在時間之中,因此也永遠不會死。”