團粒結構

團粒結構

土壤團粒結構是由若干土壤單粒粘結在一起形成為團聚體的一種土壤結構。因為單粒間形成小孔隙、團聚體間形成大孔隙,所以與單粒結構相比較,其總孔隙度較大。小孔隙能保持水分,大孔隙則保持通氣,團粒結構土壤能保證植物根的良好生長,適於作物栽培。

團粒是由多種微生物分泌的多糖醛酸甙、粘粒礦物以及鐵、鉛的氫氧化物和腐殖質等膠結而成的。總之土壤團粒結構是通過乾濕交替、溫度變化等物理過程,化學分解和合成等化學過程,高等植物根、土壤動物和菌類的活動等生物過程以及人為耕作等農業措施因素而形成的,其中以人類耕作等農業措施對土壤團粒結構的形成影響最大。

團粒結構

土壤團粒結構的研究,在世界各國都開展得很早,大約已有百年以上的歷史。本世紀三十年代,蘇聯土壤學家B.P.威廉士根據前人和其本人的研究,創立了具有以下特點的團粒結構學說。

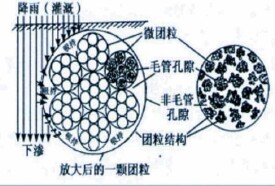

從有無結構而言,威廉士認為土壤有兩種基本狀態,一種是土壤物質被膠結在一起形成0.25一10毫米大小的團粒,這種團粒占表土層土重的70%稱為有結構土壤;另一種狀態是土粒成單粒存在,往往形成一個緊實的表土層,稱為無結構土壤。這兩種不同狀態的土壤,在肥力性狀上表現出明顯的差異。有團粒結構的土壤,有兩種不同孔徑的孔隙,即在團粒內部有小於3一1微米的毛管孔隙,在團粒與團粒之間有大於此、毛管作用很弱甚至沒有毛管作用的孔隙,無結構土壤則以毛管孔隙為主。毛管孔隙的保水力強,經常被水所充滿,較粗的孔隙雖然不多,但保水力弱,經常無水而有氣。所以有結構的土壤能夠同時提供作物生長所必須的水分和空氣。進而對土壤的氧化還原狀況,亦即對土壤中有效養分的供應和有機質的保存亦可以發揮調節作用。

總之,有團粒結構的土壤的許多優點,是因為它具有適宜的孔徑分佈,能夠調節土壤中的水、肥、氣、熱等因素,使之利於作物的生長,所以有的專家把土壤團粒結構叫“土壤肥力調節器”。“’按威廉士的學說認為:“只有在有結構的土壤上才能完成農作的基本任務—保證供給作物在其生活整個過程中以最大數量的水和可吸收態的養料。因此有結構的土壤是栽培性良好的土壤,同時,只有有結構的土壤,才能吸收雨水,土壤表層才不遭受侵蝕、沖刷和沖洗”。

良好團粒結構具備的條件

①有一定的結構形態和大小;②有多級孔隙;

③有一定的穩定性;④有抵抗微生物分解破碎的能力。

團粒結構對土壤肥力的作用

①能協調水分和空氣的矛盾;②能協調土壤有機質中養分的消耗和積累的矛盾;

③能穩定土壤溫度,調節土熱狀況;④改良耕性和有利於作物根系伸展。

具有團粒結構的土壤有著水氣、養分供應與積累協調、耕性良好、根系生長良好的特性,是農業豐產穩產的重要保障。因此,它是土壤最理想的結構,其多少是土壤肥沃的重要標誌。

1、起著空氣走廊的作用。

團粒之間孔隙較大,有利於空氣流通,團粒內部以持水孔隙占絕對優勢,這種孔隙狀況為土壤水、肥、氣、熱的協調創造了良好的條件。

2、團粒結構是作物根系土壤的小水庫。

把團粒結構比喻成土壤的“小水庫”,是因為團粒結構有著良好的協調水分和空氣的能力。具有團粒結構的土壤,由於團粒間大孔隙增加,大大地改善了土壤透氣能力,容易接納降雨和灌溉水。水分由大孔隙滲入土壤,逐步進到團粒內部的毛管孔隙中,使團粒內部充滿水分,多餘的水分繼續滲濕下面的土層,減少了地表徑流和沖刷侵蝕。所以這種土壤不像粘土的不滲水,又不像沙性土的不保水。大孔隙中的水分滲完以後,空氣就能補充進去。團粒間空氣充足,團粒內部貯存了水分,這樣就解決了水分和空氣的矛盾,適於作物生長的需要。雨後或灌溉后,團粒結構的表層土壤水分也會蒸發,表層團粒乾燥以後,與下層團粒切斷了聯繫,形成了一個隔離層,使下層水分不能借毛細管作用往上輸送而蒸發,水分得以保存。團粒結構使土壤變成了一個“小水庫”。由於水和氣協調了,由水、氣產生的土壤熱容量等熱學性質適中,因此土溫也能夠穩定。

3、團粒結構是作物生長的小肥料庫。

“小肥料庫”的作用就是既能夠貯存養分,又能夠或快速或長效地釋放養分。團粒結構可以很好地協調土壤養分的消耗和積累之間的矛盾。具有團粒結構的土壤,團粒間大孔隙供氧充足,好氣性微生物活動旺盛,因此團粒表面有機質、礦質養分等分解快而養分供應充足,可供植物利用。團粒內部小孔隙則相對缺乏空氣,微生物活動緩慢,一些厭氧微生物進行嫌氣分解,有機質分解緩慢而養分得以保存。團粒結構外部分解得越快,內部空氣就越少,分解也就越慢。所以團粒結構的土壤是由團粒外層向內層逐漸分解釋放養分,這樣一方面既源源不斷地向植物供應養分,另一方面,可以使團粒內部的養分積存起來。因此起到了“小肥料庫”的作用。

4、團粒結構有著對溫度及酸鹼度的緩衝性能。

團粒結構內部水分保持得好,乾濕度變化穩定,那麼土壤的溫度變化就越小,所以團粒結構多的土壤的溫度變化比不保水的沙土低,夜間卻比沙土高。土溫穩定,就有利於植物生長。特別是在寒冷的冬季,土壤溫度變化小不僅可以降低對根系的影響,同時對整個棚室提供了穩定的夜溫。

團粒結構中包含一定量的有機弱酸,它們可以起到對酸鹼度的良好平衡。酸性土壤,氫離子濃度大,鐵鋁氧化物多,這些有機弱酸可以與鐵、鋁離子結合,釋放出氫氧離子與土壤溶液中的氫離子起中和反應,從而降低了土壤酸度。對於鹼性土壤,這些弱酸可以與過量的碳酸鈉、鈣、鎂鹽等發生反應,降低土壤的鹼性。

5、土質疏鬆、耕性良好。

團粒結構的土壤土質疏鬆,易於耕作,宜耕期長,耕作質量好,種子易於發芽出土,根系易於伸展,出苗整齊。

6、維持較高的土壤生物多樣性。

由於團粒結構的土壤大小孔隙同時存在,且比例適當,水氣環境多元、物質能量供應多元,這為不同大小體型、好氧厭氧生活習性的動物、微生物提供了良好的生存空間。這對於農業生產而言,由於其較高的生物多樣性而為土壤的物理、化學和生物肥力提供了重要保障。

1.穩定的因素。

影響土壤團聚體穩定的主要外界因素是土地耕作方式。頻繁的土壤耕作會很大程度上破壞團聚體結構,而保護性耕作的土壤因為大大減少了人為擾動,5年以上土壤團聚體的量會有顯著的增加。其次是土壤微生物。細菌產生的多聚物可以吸附土壤顆粒;通過吸附在土壤顆粒表面的真菌絲可以膠結土壤顆粒;微生物群落間或微生物與植物根系間相互作用,使土壤團聚體變得穩定。當然,土壤有機質含量水平也會對土壤中團粒結構的穩定性產生重要影響。

2.不良的耕作方式。

農業生產中頻繁土壤耕作往往會破壞土壤團粒結構,使土壤有機質暴露出來,解除了原有土壤團粒結構的保護。長期的頻繁耕作,使得原有的土壤有機碳被不斷礦化分解,新加入碳難以及時得到物理保護,因此土壤最終會處於一種有機質含量低的狀態,土壤的團聚程度很低甚至結皮,土壤退化嚴重,受底物和環境條件限制微生物的活動減弱,甚至敏感性的微生物群落會消亡,土壤嚴重缺乏形成新的團聚體結構的有機膠結物質。但是適度的保護性耕作一方面由於減少了對團粒的破壞,使得土壤中原有被保護的有機質得以繼續留存,同時還有利於土壤與新的植物殘體混合,能促進土壤新團聚體的形成,並且對新加入的土壤有機碳也具有保護作用

形成土壤團粒結構的農業措施:

①深耕與施肥。

②正確的土壤耕作。

③合理的輪作制度。

④調節土壤陽離子組成、土壤結構改良劑的應用。

⑤合理灌溉、曬垡和凍垡。