碳氧化合物

碳與氧組成的化合物

碳氧化合物是指只由碳與氧組成的化合物。

最簡單常見的碳氧化物包括一氧化碳(CO)和二氧化碳(CO2)。除了這兩種為人熟知的無機物,碳與氧其實還能構成許多穩定或不穩定的碳氧化物,但在現實生活中很難接觸到其他碳氧化物(例如二氧化三碳(C3O2)等)。

二氧化碳在自然界中廣泛存在。生物的呼吸作用和化石燃料的燃燒是大氣中二氧化碳的主要來源。雖然人類許多生產生活過程中都需要接觸二氧化碳,但化學家們直至17、18世紀時才逐漸意識到二氧化碳是一種化學物質,並將其稱為“spiritus sylvestre”,意為“森林的精氣”。

一氧化碳是另一種常見的碳氧化物,它也會在燃燒中產生。很早以前,人類已開始利用一氧化碳的還原性來冶鍊鐵礦石從而獲得金屬鐵。一氧化碳與其氧化物一樣,在中世紀開始被西方的鍊金術士與後來的化學家研究。它的元素組成則是於1800年由威廉·克魯克香克了解的。

二氧化三碳是由Brodie於1873年向二氧化碳中通電時發現的。

第四種“經典”的碳氧化物——苯六甲酸三酐可能是由尤斯圖斯·馮·李比希和弗里德里希·維勒在1830年首先發現的。但直至1913年,苯六甲酸三酐的性質才被邁耶和斯泰納研究了解。

Brodie在1859年另外發現了被稱為“氧化石墨”的物質,該碳氧化物的碳氧比在2:1至3:1之間變動,其結構與性質在發現后數年都未能被人了解。後來,這種化合物改稱為“氧化石墨烯”,並成為了納米技術研究中的一個課題。

許多只能在極端條件下被探測到的不穩定的或處於亞穩態的碳氧化物包括:一氧化二碳自由基(:C=C=O)、三氧化碳(CO)、四氧化碳(CO)以及1,2-二氧雜環丁烷二酮(CO)等。這些活躍的碳氧化物中一部分是利用轉動光譜在星際介質內的分子云中發現的。

此外,還有眾多未被發現的假想碳氧化物已經從理論途徑開始被研究。例如乙二酸酐(CO)、乙烯二酮(CO)、一氧化碳的線形或環狀寡聚物(也稱為“聚酮”,(-CO-)),以及二氧化碳的線形或環狀寡聚物((-CO-),如等二聚體1,3-二氧雜環丁烷二酮和三聚體1,3,5-三氧雜環己烷三酮等)。

雖然氧元素在含氧化合物中一般只呈固定的負二價,只能通過共價鍵與最多兩個原子相連,且幾乎不存在以超過三個相連的氧原子形成的鏈狀化合物,過但碳原子最多能與四個原子相連,以碳鏈為骨架可以形成眾多鏈狀或網狀的高分子化合物。因此,碳與氧其實是能構組成許多以碳鏈為骨架的電中性分子的。這些分子中的碳原子可能呈線型排列或圍成脂環或苯環,而氧原子則以形成兩個單鍵(-O-)、一個雙鍵(=O)或相連形成過氧基(-O-O-)的形式參與形成化合物。

碳氧化物中有許多是不飽和化合物,例如一氧化二碳(結構式為︰C=C=O)等,但這些化合物的化學性質都十分活躍,難以大量合成。碳氧化合物分子得失電子時,其中的氧原子可能會變為一價的-O或三價的≡O,而其中的碳原子則會變為三價的≡C。后二者已在一氧化碳中被發現——C≡O。帶負電荷的氧原子一般出現在碳氧陰離子中。

二氧化多碳是碳氧化物中的一類,這類化合物的通式為CO或O=(C=)O。這類碳氧化物的共同點是碳原子連成直線形的鏈,而兩個氧原子分別連在碳鏈的兩端。這類碳氧化物的成員包括:

• CO(結構式為O=C=O),二氧化碳。

• CO(結構式為O=C=C=O),極不穩定的乙烯二酮。

• CO(結構式為O=C=C=C=O),亞穩的二氧化三碳;

• CO(結構式為O=C=C=C=C=O),二氧化四碳(也稱為“1,2,3-丁三烯-1,4-二酮”)。

• CO(結構式為O=C=C=C=C=C=O),二氧化五碳,在室溫下的溶液中能保持穩定。

這類碳氧化物中一些更高級的成員也已在低壓氣相和/或低溫基質中被痕量地探測到了,尤其是通式中n= 7和n= 17、19及21的二氧化多碳。

一氧化多碳是另一類碳氧化物,它們分子式的通式為CO或(C=)=O。這類碳氧化物的第一個成員——CO,可能是唯一一個能在室溫下以純凈物的形態存在的。在低溫基質中光解直線型二氧化多碳能使這些化合物失去一個羰基,在這種條件下反應可以製備達到可被檢測的標準的量的含有偶數個碳原子的一氧化多碳(如CO、CO、和CO等)。通式中直到n=9的直線型一氧化多碳分子都已通過向由氬氣稀釋的氣態二氧化三碳放電合成了。這類碳氧化物的前三個成員在星際空間中檢測到了。

當通式中的n是偶數時,這類化合物的分子被認為在其三重態(像累積多烯一樣),此狀態下的原子都由雙鍵相連,一端的碳原子則擁有一個空軌道——就像在︰C=C=O、︰C=C=C=C=O等一樣,通式為︰(C=)=O;當n是奇數時,其三重態則被認為與單重(乙炔型)的、具有極性的狀態處於共振中——分子一端的碳原子帶有負電荷而另一端的氧原子帶有正電荷,如C≡C-C≡O、C≡C-C≡C-C≡O,通式為(C≡C-)C≡O。一氧化碳自己也符合這一規律,所以其優勢形態應該是C≡O。

碳氧化物中還有一類環狀軸烯型的化合物,這類化合物分子式的通式為CO或(CO)。這類碳氧化物可被視為一氧化碳的環狀寡聚物或對應的環烷烴全部亞甲基都被羰基取代的化合物。一氧化碳可以被認為是這類碳氧化物的第一個成員。理論研究預示乙烯二酮(O=C=C=O)和環丙三酮(CO)是不存在的。接下來的三個成員——CO、CO和CO——理論上是存在的,但都可能不穩定,現在只能痕量地合成。

雖然這類碳氧化物分子幾乎都是不穩定或不存在的,但與它們有類似結構的陰離子卻都是穩定的,這些陰離子有的在19世紀已被人們發現。這類碳氧陰離子包括:

| 結構簡式 | IUPAC名 | 發現者 | 發現時間 |

| CO | 乙炔二醇負二價陰離子 | Bücher和Weiss | 1963 |

| CO | 二羥基環丙烯酮負二價陰離子 | Eggerding和West | 1976 |

| CO | 方酸根離子 | Cohen等 | 1959 |

| CO | 鄰二羥環戊烯三酮負二價陰離子 | Leopold Gmelin | 1825 |

| CO | 玫瑰紅酸根離子 | Heller | 1837 |

與環己六酮的結構相似的穩定陰離子還有四羥基對苯醌負四價陰離子(CO)和苯六酚負六價陰離子(CO),這些陰離子的芳香性已被利用理論途徑研究。

19世紀60年代開始,新的穩定或亞穩定的碳氧化物不斷合成,它們包括:

| 化學式 | IUPAC名 | 備註 | 相關信息 | 結構式 |

| 發現者 | 發現年份 | |||

| CO | 1,4-苯醌四甲酸二酐 | Hammond | 1963年 | |

| CO | 乙烯四甲酸二酐 | 環己六酮的同分異構體 | Sauer等 | 1967年 |

CO 或 C(CO) | 三乙二酸苯六酯 | 在四氫呋喃溶液中保持穩定 | Verter與Dominic | 1967年 |

CO 或 CO(CO) | 二乙二酸-1,4-苯醌酯 | 在四氫呋喃溶液中保持穩定 | Verter等 | 1968年 |

CO 或 CO(CO) | 二碳酸-1,4-苯醌酯 | 在45-53℃時分解 | Nallaiah | 1984年 |

CO 或 C(CO) | 三碳酸苯六酯 | 在45-53℃時分解 | Nallaiah | 1984 |

| CO | 三(3,4-二炔-3-環丁烯-1,2-二酮) | 3,4-二炔-3-環丁烯-1,2-二酮雙自由基(C≡C-(CO)-C≡C)的三聚體 | Rubin等 | 1990年 |

| CO | 四(3,4-二炔-3-環丁烯-1,2-二酮) | 3,4-二炔-3-環丁烯-1,2-二酮雙自由基的四聚體 | Rubin等 | 1990年 |

| CO | 對二氧雜環己烷四酮或二乙二酸二酐 | 在-30℃的乙醚溶液中保持穩定,在0℃時分解 | Strazzolini等 | 1998年 |

| CO | 六羰基三環丁烷並苯 | Hamura等 | 2006年 |

這些碳氧化物的許多類似物已在理論上被研究過,其中的一部分被認為是穩定的,如四羥基-1,2-苯醌、二羥基環丙烯酮、方酸、鄰二羥環戊烯三酮、玫瑰紅酸的碳酸酯或草酸酯。

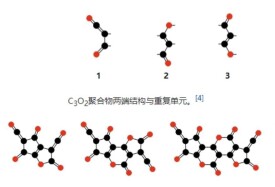

二氧化三碳在室溫下會自發地聚合形成碳-氧比為3:2的聚合物,該聚合物被認為是由六元環內酯組成的線狀長鏈,以單鍵或雙鍵鏈接的碳鏈作為骨架。物理方法測算出每分子這種聚合物鏈中平均重複單元數約為5-6,以上得出的數值取決於聚合物形成時的溫度。.

在金剛石壓腔5×10Pa的壓強中,一氧化碳可被壓縮產生類似的紅色的、氧含量較高的聚合物,這種聚合物在常溫常壓下處於亞穩態。有研究認為,一氧化碳在形成這種聚合物時發生了歧化反應,在壓腔中產生了二氧化碳和二氧化三碳,而二氧化三碳才是形成類似上述聚合物的新聚合物的物質(因為含有二氧化碳,所以聚合物的結構有所不同)。

除上述兩種碳-氧聚合物外,經典氧化石墨及其單層氧化石墨(氧化石墨烯)也是碳-氧聚合物,其碳-氧比等於或高於5:1。