創新擴散理論

傳播效果研究的經典理論之一

創新擴散理論是傳播效果研究的經典理論之一,是由美國學者埃弗雷特·羅傑斯(E.M.Rogers)於20世紀60年代提出的一個關於通過媒介勸服人們接受新觀念、新事物、新產品的理論,側重大眾傳播對社會和文化的影響。

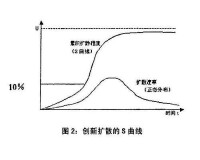

創新擴散的S曲線

①相對優越性:認為某項創新優越於它所取代的舊主意的程度。

②兼容性:認為某項創新與現有價值觀、以往經驗、預期採用者需求的共存程度。

③複雜性:認為某項創新理解和運用的難度。

④可試驗性:某項創新在有限基礎上可被試驗的程度。

⑤可觀察性:某項創新結果能為他人看見的程度。

⑥思維可變性:規定的思維模式不可能有創新的成果。

①獲知:接觸創新並略知其如何動作

②說服:有關創新的態度形成

③決定:確定採用或拒絕一項創新活動

④實施:投入創新運用

⑤確認:強化或撤回關於創新的決定

①創新者:大膽熱衷於嘗試新觀念,更見多識廣的社會關係

②早期採用者:地位受人尊敬,通常是社會系統內部最高層次的意見領袖

③早期眾多跟進者:深思熟慮,經常與同事溝通,但很少居於意見領袖的地位

④後期眾多跟進者:疑慮較多,通常是出於經濟必要或社會關係壓力

⑤滯後者:因循守舊,局限於地方觀念,比較閉塞,參考資料是以往經驗

人們在試用新產品的態度上有明顯的差別,每一產品領域都有先驅和早期採用者,在他們之後,越來越多的消費者開始採用該創新產品,產品銷售達到高峰;當不採用該產品的消費者所剩無幾時,銷售額開始降低。

①、創新者(Innovator):2.5%

②、早期使用者(Early Adopters):13.5%

③、早期大眾(Early Majority):34%

④、晚期大眾(Late Majority):34%

⑤、落伍者(Laggards):16%。

影響新產品採用的另一個因素是個人影響力,即個人對其他人的態度和購買概率的影響能力。

1927-1941年進行的“艾奧瓦雜交玉米種”研究(玉米新品種推廣)通過農民個人訪問表明大眾傳播可以較有力地提供新的信息,而人際傳播對改變人的態度和行為更有力。

1962年,美國新墨西哥大學埃弗雷特·羅傑斯(Everett M. Rogers)教授研究了多個有關創新擴散的案例,與休梅克合著出版了《創新擴散》(Diffusion of Innovations)一書(第一版),他考察了創新擴散的進程和各種影響因素,總結出創新事物在一個社會系統中擴散的基本規律,提出了著名的創新擴散S-曲線理論。該書將創新擴散這一過程分為知曉、勸服、決定、應用、確定五個階段,並提出了“創新擴散”的基本假設。

七八十年代,創新擴散的研究轉向在社會和文化境況中研究傳播媒介和受眾。編碼與解碼、傳媒與社會發展等注重雙向性和宏觀層面的研究成為熱點。