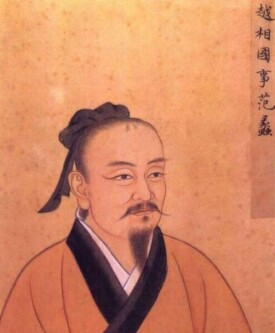

鴟夷子

典故名

《史記》卷四十一〈越王勾踐世家〉

范蠡事越王勾踐,既苦身戮力,與勾踐深謀二十餘年,竟滅吳,報會稽之恥,北渡兵於淮以臨齊、晉,號令中國,以尊周室,勾踐以霸,而范蠡稱上將軍。還反國,范蠡以為大名之下,難以久居,且句踐為人可與同患,難與處安,為書辭句踐曰:「臣聞主憂臣勞,主辱臣死。昔者君王辱於會稽,所以不死,為此事也。今既以雪恥,臣請從會稽之誅。」勾踐曰:「孤將與子分國而有之。不然,將加誅於子。」范蠡曰:「君行令,臣行意。」乃裝其輕寶珠玉,自與其私徒屬乘舟浮海以行,終不反。於是勾踐表會稽山以為范蠡奉邑。范蠡浮海出齊,變姓名,自謂鴟夷子皮,耕於海畔,苦身戮力,父子治產。

宋·周密《齊東野語·范公石湖》:“豈鴟夷子成功於此,扁舟去之。”

《古今小說·李公子救蛇獲稱心》:“范蠡乃越國之上卿,因獻西施於吳王夫差,就中取事,破了吳國。后見越王義薄,扁舟遨遊五湖,自號鴟夷子。”