聞雷泣墓

郭居業創作的詩集

《聞雷泣墓》,又稱為《王裒泣墓》,講述了魏晉時孝子王裒的孝行。此為《二十四孝》中的第十六則故事。王裒,字偉元,事親至孝。母存日,性畏雷。既卒,葬于山林,每遇風雨聞雷,即奔墓所,拜泣告曰:裒在此,母勿懼。隱居教授,讀《詩》至 哀哀父母,生我劬勞,遂三複流涕,後門人至廢《蓼莪》之篇。慈母怕聞雷,冰魂宿夜台。阿香時一震,到墓繞千回。

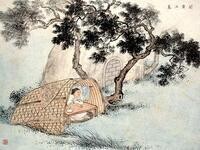

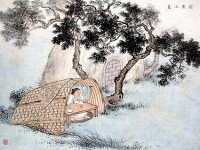

魏王裒,事親至孝。母存日,性怕雷,既卒,殯葬于山林。每遇風雨,聞阿香響震之聲,即奔至墓所,拜跪泣告曰:“裒在此,母親勿懼。”

三國末魏國營陵(今山東昌樂)人王裒,侍侯母親極其孝敬。其母在世時,生性怕雷。後來死了,安葬在山林中。每當風雨天氣,聽到空中傳來雷聲,王裒就立即跑到母親墓園,跪拜在墳哭著告慰說:“裒兒在這裡陪您,母親不要害怕啊。”

聞雷泣墓

聞雷泣墓

他的母親活著時,性極膽小,畏懼打雷。其母死後,葬于山林中,每次遇到風雨,聽到雷聲,王裒就即刻奔向母親的墓地,跪拜哭泣,並訴說:我王裒在此,母親不要畏懼!其詩描寫得很生動:慈母怕聞雷,冰魂宿夜台。阿香時一震,到墓繞千回。冰魂,形容梅花、蓮花等清白純凈的品質。這裡另有意思,指因夜宿墳墓,有侵骨之冷。夜台,指墳墓、墓穴。阿香,是神話傳說中的推雷車的女神;又有 阿香車 之說,指雷神之車,或雷聲;說見晉陶潛《搜神後記》卷五所載。不過,讀到這裡我們也會馬上想起,在《後漢書·蔡順傳》一則里也有記載:母平生畏雷,自亡后,每有雷震,順輒圜冢泣,曰:順在此。這也見到古人在表述孝子之孝行時,有雷同的模式。

聞雷泣墓

他終生不面向西而坐,表示絕不做晉朝之臣。《詩經·小雅·蓼莪》有云:蓼蓼者莪,匪莪伊蒿。哀哀父母,生我劬勞。這是說,又長又大的莪啊,那不是莪而是蒿;哀傷哀苦啊我的父母,生養我啊真勞苦。文中的 蓼,是長、大的意思。莪,美菜。蒿,賤草。莪蒿,也叫蘿蒿、抱娘蒿。詩句的意思很有喻義,莪蒿常常抱宿根而生長,就像子依靠著母一樣,比喻子長大了,全靠父母生養我。然而蒿不可食,又比喻子不能終養父母之遺憾。據說,每次王裒讀到這裡,就常常流淚,後來他的門人甚至避開《蓼莪》之篇而不誦讀了。

司馬炎建立晉朝後,知王裒賢德有才,不僅給其父王儀平反,並多次邀請王裒做官,但王裒堅辭不就。據說,他在其父墓側築屋而居,每日朝夕至墓前跪拜,且攀柏悲號,涕淚濺樹枝。日久,樹木也為之枯槁。王裒孝行操尚感動鄉里,曾被推為 孝廉。晉懷帝永嘉五年(311年),漢劉曜攻陷洛陽,大肆燒殺搶掠,齊地盜匪四起,親戚朋友大批南遷,但王裒戀祖塋不肯離去,遂為盜賊所害。

聞雷泣墓

清康熙五十一年,知昌樂縣事徐人元《王裒墓》有詩云:至性孤行絕代天,蓼莪詩廢感生徒。終生恥向西都坐,永痛長廬北海隅。墓築垣墉人共護,邑修俎豆吏躬趨。劉君手植森森柏,莫遣哀魂淚灑枯。

今人有關的文字材料,也值得作一引述推介。筆者看到,網上就有許多介紹材料。

據《昌樂縣續志·古迹志》載:魏孝子王裒墓,在縣治東南五十五里之馬宋集以東八里,即今天的昌樂縣營丘鎮王裒院村。該村原名桃花村,因臨近王裒墓院,王裒墓每年農曆三月三和九月十七日兩次香火會,蔚為壯觀,香火旺盛,聞名百里。日久,桃花村名漸隱,王裒院之名益顯,遂改名為王裒院。王裒院村位於昌樂縣城東南30公里,省道膠王路北,西距鎮住地馬宋5公里。王裒墓在村西,巍然兀立,墓前至今立著明成化二年 魏孝子王裒之墓 碑,碑高2.2米,寬1.1米。墓院兩側另有碑記6方,周圍有柏樹、國槐、白楊樹等,院貌樸素、寬闊、寧穆,望之令人肅然起敬。

據該村老人講,王裒墓有 仙方活人 的靈氣,誰家的人得了重病,前去求拜,輒賜神葯,食之即愈,十分靈驗。還有 雹子不打孝廉地 的說法,傳說王裒的孝心感動了玉皇大帝,特賜 免雹照牌 一面,所以王裒院附近很少發生雹災。

聞雷泣墓

王裒墓院近代幾經浩劫,現狀已非昔比,其狀態與規模與原貌相差天壤,幾近荒蕪。鎮政府和周邊村民雖已陸續投資20多萬元,搜集了部分古碑,重刻了多方碑記,出版了有關書籍,被列入了縣級重點文物保護單位。但這還遠遠不夠,要想恢復原來的規模形制還需要多方關注,加大投資,才能真正把這一珍貴的非物質文化遺產保護好,並傳承下去。