鄒城市鳳凰山

鄒城市著名旅遊勝地之一

鄒城市鳳凰山,它位於鄒城東北35公里,田黃、城前、張庄三鎮的交界處。山勢峻峭挺拔,西北東南走向,綿亘12公里,面積約20平方公里,主峰鳳凰頂,海拔648.8米,是鄒魯最高峰。該山屬先秦鄒山系列,唐至清末稱巨越山,清同治年間改稱鳳凰山。該山民間傳說眾多,歷史文化遺產豐富,古有“四寺一廟”,唐宋至民國碑刻眾多,其唐代石窟開元大佛,名滿鄒魯,是鄒東山嶽文化的重要發源地,自古被稱為“鄒地之望”。

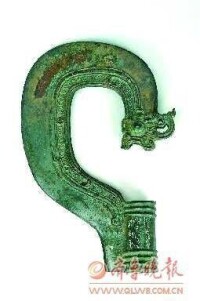

鄒城市鳳凰山是一座歷史名山,春秋時代,邾魯在此會盟,孔子也曾登臨,國家一級文物西周龍首青銅鉞就發現於此山下,山前的大律村曾發現大量遠古石蓋墓群,唐太宗在此征討高麗反叛勢力被圍,山大王吳啟(ji)為其救駕,公元1134年(南宋紹興四年),楊么義軍曾以此山為依託抗擊金兵,清代僧格林沁親王在此平定白蓮教亂;抗戰時期,我抗日武裝在此多次打敗敵人。

《兗州府志》、鄒縣諸志及鳳凰山唐宋金元殘碑載文,鳳凰山在隋唐至明清時稱巨越山,見圖(巨越山神祠碑記)。明代方誌認為因其高大過於群山,故云“距越山”。

取子青銅鉞(鑱)

金代巨越山廟碑

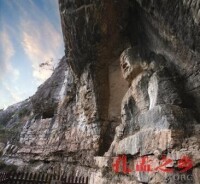

鳳凰山開元大佛

但有時偶然還會誤寫成巨越山,如:《鄒縣續志》載,“順治初,巨越山賊欲誘脅之,叩門求火。(曹)安祚知為賊,扃如故。以大石臼置火炭,手舉於牆上與之。賊大驚,相顧失色而去。……”光緒(1875—1908)三十三年胡煒《鄉土志·鄒縣地輿全圖》稱岠越山(見附圖),民國31年張丕矩《山東鄒縣地理志》仍稱巨越山。民國《鄒縣新志》載,唐巨越山大王廟碑,唐天寶十五載,在大王廟東牆下,常選撰文。元巨越山神祠碑,大德六年。

鄒東鳳凰山雄姿

鳳凰山大王廟及開元寺創建年代在唐天寶年(742年—756年)間,距今近1300年,金代重修距今也超800年,明代重修鉅山寺距今也有600年。鄒城孟廟建於宋景佑四年即1037年,於宣和三年(1121年)遷建於現鄒城市南關,西與孟府毗鄰。也就是說大王廟創建年代比孟廟早近400年。鳳凰山下新興寺建於宋代,與孟廟屬同一個年代。由於鳳凰山一帶居於鄒騰費諸縣之交,遠離縣城,交通不便,其歷史和人文景觀一直被忽視而沒有詳載歷史。所以,明萬曆三十九年胡繼先《鄒縣誌》有“鄒之古碑無漢唐”之說。實際上鳳凰山一帶的唐宋金元碑刻一直佇立著。

鄒城市鳳凰山一帶是古代兗州最主要的文化和宗教聖地,魯南最高的山脈,在鄒縣境內與嶧山、鳧山成三足鼎立之勢,是鄒東重要的山嶽文化發祥地。

鄒城市鳳凰山,屬先秦鄒山系列,唐至清末稱巨越山,民間傳說眾多,歷史文化遺產豐富,古有“四寺一廟”,唐宋至民國碑刻眾多,其山陽唐窟開元大佛,名滿鄒魯,是鄒東山嶽文化的重要發源地,自古被稱為“鄒地之望”。

山東省鄒城市張庄鎮大律村