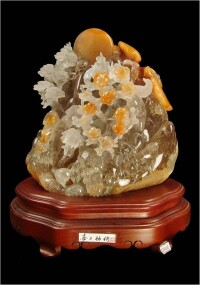

東海水晶

江蘇省東海縣特產

東海水晶,江蘇省東海縣特產,中國國家地理標誌產品。

東海是世界天然水晶原料集散地,有著“世界水晶之都”美譽。東海水晶以蘊藏量大,質地純正而著稱於世,2013年入選為20個“江蘇符號”之一。東海水晶的開發利用可追溯到19世紀,是中國最大的水晶市場,同時也是世界水晶交易重要的集散中轉地,享有“東海水晶甲天下”的美稱。

2007年10月12日,原國家質檢總局批准對“東海水晶”實施地理標誌產品保護。

東海水晶純凈晶瑩,質地優良,儲量達30萬噸,含硅量高達99.99%,儲量和質量均居中國之首。

東海水晶

據地質學家考證,大約距今6億年之前的早元古代,東海縣境內本是一片滄海,原由山東境內沖刷而來的大量泥沙,經過長時間沉積了約有7000米厚的東海群基底岩系。到了元古代晚期,受五台期地殼運動影響,在高溫高壓作用下,同時伴有大量的超基性、基性岩漿的侵入,進一步引發了各類新老礦物質的相互碰撞、擠壓,而重新組合和富集,這就生出了水晶等非金屬礦產,也基本奠定了境內大陸基架。

在距今2億年至1.35億年間的侏羅紀、白堊紀時,東海縣境內又經受一次強烈的燕山期地殼運動,形成了縱貫中國東部郯廬大斷裂,同時斷裂帶兩側發生了相對的左平移,將原為一體的秦嶺褶皺東段即大別山—東海—膠東弧形構造隆起帶分割為大別山向南、東海至膠東向北平移兩大部分,使東海縣的地理位置由大別山地區向北推移500千米。郯廬斷裂帶在中國境內延伸2400千米,在東海境內長度達30千米,寬10千米,切割深度70千米以上。斷裂帶平移使地殼內部失去平衡,導致其兩側地殼薄弱地帶大量岩漿噴發和侵入。同時形成了次一級斷裂構造,為水晶形成提供了構造與物質條件,於是就形成了水晶。

大約距今1億年時,這一帶又成了火山世界和火的海洋。地殼的不均勻升降和頻繁的火山活動,使地下最古老的東海群基底岩繫上升,形成了馬陵山以東地區海拔150米至269.5米的磨山、房山、羽山等孤山和海拔40米左右的牛山,而那些水晶等非金屬礦產,也隨之被帶到地殼地表附近。

東海縣礦產資源十分豐富,經地質部門初步探定,東海縣境內蘊藏著37種地下礦藏,其中水晶、石英、金紅石、蛇紋石、藍晶石、蛭石等29種非金屬礦藏具有工業開採價值。全縣有二分之一的地域儲有水晶,總儲量約30萬多噸,水晶儲量及品位均居中國之首,水晶產品的產量和銷量也都佔全國的一半以上。東海優質水晶主要產於平明鎮安營、房山鎮柘塘、駝峰鎮南榴、曲陽鎮張谷、牛山鎮曹林等地。其中安營紅土山附近有柳樹行和觀音堂兩處都出上等水晶,還有紫水晶、墨水晶、米黃水晶和綠水晶等罕見品種。

明代,大文學家、淮海浪士吳承恩來東海花果山構思創作《西遊記》,第一次塑造出一個美麗虛幻的“東海水晶宮”,雖是異想天開,但也絕非憑空臆造,顯然是東海神奇的水晶釀就了這一後來風靡天下的浪漫和傳奇。

清初,海州知州劉兆龍在《康熙海州志》中記到:“牛山,去(海)州西七十里,產水晶石。”

20世紀以來,黨和國家領導人江澤民、李瑞環、李嵐清、尉健行、曾培炎、費孝通、王恩茂等都曾先後考察過東海水晶、並對東海水晶產業的發展提出殷切希望。

東海水晶

2013年,東海縣年產水晶飾品、水晶工藝品2500多萬件,交易額突破70億元,相關從業人員近20萬人。

2016年,東海水晶從業人員近25萬人。

2018年,東海縣水晶從業人員近30萬人,擁有各類水晶加工企業3000多家,形成了年產3000萬件水晶首飾、500萬件水晶工藝品的生產規模,年交易額突破百億元。

東海縣先後獲得“中國政務商務禮品基地”、“中國觀賞石之鄉”、“中國珠寶玉石首飾特色產業基地”等榮譽稱號。

東海水晶獲國家地理標誌保護產品,入選“江蘇符號”,獲評長三角地區最具影響力旅遊地理標誌稱號。

2003年,東海縣獲評“中國水晶之都”。

2007年10月12日,原國家質檢總局批准對“東海水晶”實施地理標誌產品保護。

東海水晶

東海水晶地理標誌產品保護範圍以江蘇省東海縣人民政府《關於明確東海水晶地理標誌產品保護區域的請示》(東政發[2006]91號)提出的範圍為準,為江蘇省東海縣現轄行政區域。

(一)原料感官特徵

東海水晶

(二)原料理化特徵

1.摩氏硬度:7。

2.密度:2.66克/立方厘米。

3.折射率:1.544至1.5553。

4.二氧化硅含量:大於99.99%,雜質含量總和小於20ppm,鋁含量小於15ppm。

(三)質量特色

1.感官特徵:

(1)玲瓏剔透、油潤透明。

(2)晶體較完整,面、棱、角清晰,晶面生長紋明顯。

(3)含少量氣、液、固三相包體。

(4)水晶原石晶面和凹坑處常伴有棕黃、棕褐、綠色的含有細微的蛭石與綠泥石礦物組成的“燕子泥”。

2.質量等級:質量等級分為三級。

東海水晶地理標誌產品保護範圍內的生產者,可向江蘇省東海縣質量技術監督局提出使用“地理標誌產品專用標誌”的申請,由國家質檢總局公告批准。