共找到17條詞條名為聲聲慢的結果 展開

聲聲慢

一首宋詞

「雁過也,正傷心,卻是舊時相識」,寫雁聲過耳之可傷,為第三層。兩相對比,一個“淡”字,表明作者晚年是何等的凄涼,心境是何等的凄苦。 “雁過也,正傷心,卻是舊時相識。

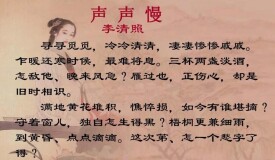

《聲聲慢》宋 李清照

聲慢慢

尋尋覓覓,冷冷清清,凄凄慘慘戚戚。乍暖還寒時候,最難將息。三杯兩盞淡酒,怎敵他,晚來風急?雁過也,正傷心,卻是舊時相識。

滿地黃花堆積,憔悴損,如今有誰堪摘。守著窗兒,獨自怎生得黑?梧桐更兼細雨,到黃昏、點點滴滴。這次第,怎一個愁字了得?

我獨處陋室若有所失地東尋西覓,但過去的一切都在動亂中失去了,永遠都尋不見、覓不回了;眼前只有冷冷清清的環境(空房內別無長物,室外是萬木蕭條的秋景);這種環境又引起內心的感傷,於是凄涼、慘痛、悲戚之情一齊湧來,令人痛徹肺腑,難以忍受了。特別是秋季驟熱或驟冷的時候,最難以保養將息了。飲進愁腸的幾杯薄酒,根本不能抵禦晚上的冷風寒意。望天空,但見一行行雁字掠過,回想起過去在寄給丈夫趙明誠的詞中,曾設想雁足傳書,互通音信,但如今丈夫已死,書信無人可寄,故見北雁南來,聯想起詞中的話,雁已是老相識了,更感到傷心。地上到處是零落的黃花,憔悴枯損,如今有誰能與我共摘(一說,有什麼可採摘的)啊!整天守著窗子邊,孤孤單單的,怎麼容易挨到天黑啊!到黃昏時,又下起了綿綿細雨,一點點,一滴滴灑落在梧桐葉上,發出令人心碎的聲音。這種種況味,一個“愁”字怎麼能說盡!賞析

宋欽宗靖康二年(公元一一二七年)夏五月,徽宗、欽宗二帝被俘,北宋亡。李清照夫婿趙明誠於是年三月,奔母喪南下金陵。秋八月,李清照南下,載書十五車,前來會合。明誠家在青州,有書冊十餘屋,因兵變被焚,家破國亡,不幸至此。建炎三年(公元一一二九年)八月,趙明誠因病去世,時清照四十六歲。金兵入侵浙東、浙西,清照把丈夫安葬以後,追隨流亡中的朝廷由建康(今南京市)到浙東,飽嘗流離顛沛之苦。避難奔走,所有庋藏喪失殆盡。

紹興二年(公元一一三二年),清照再嫁張汝舟,遇人不淑,旋即離異。清照無兒女,晚年孑然一身,寄人籬下,孤寂而死。

亡國之恨,喪夫之哀,孀居之苦,凝集心頭,無法排遣,她和著血淚寫下了千古絕唱的《聲聲慢》。

《聲聲慢》詞,就是李清照身經上述國破、家亡、夫死、遇人不淑等不幸遭遇,以及顛沛流離、孤苦無告的反映。全詞透過殘秋景象層層的描述,以表現作者離亂的苦楚,和憂患餘生的悲哀。通篇純用白描,層層鋪寫,滿紙嗚咽。詞評家評為「千古創格」、「絕世奇文」,堪稱抒情寫意的佳作。總結前人研究.

《聲聲慢》之美妙,大抵有四點:

(一)迭字運用,創意出奇

首句連下七組迭字,包含恍惚、寂寞、悲傷三層遞進的意境,真有大珠小珠落玉盤之妙。唐圭璋《唐宋詞簡釋》曾申說其婉妙:「中心無定,如有所失,故曰『尋尋覓覓』。房櫳寂靜,空床無人,故曰『冷冷清清』。『凄凄慘慘戚戚』六字,更深一層,寫孤獨之苦況,愈難為懷。」 )

下半闋又用「點點滴滴」兩組迭字,贏得歷代讀者無比讚歎。有認為創意出奇者,有認為情景婉絕者。或以為工於鍛煉,出奇勝格;或以為造句新警,絕世奇文;或推崇其「以故為新,以俗為雅」;或以為公孫大娘舞劍器手,或以為有大珠小珠落玉盤之妙。其中,傅庚生《中國文學欣賞舉隅》的論說,最能傳其美妙:「此十四字之妙:妙在迭字,一也,妙在有層次;二也,妙在曲盡思婦之情;三也,良人既已行矣,而心似有未信其即去者,用以『尋尋』;尋尋之未見也,而心似仍有未信其便去者,用又『覓覓』;覓者,尋而又細察之也。覓覓之終未有得,是良人真箇去矣,閨闥之內,漸以『冷冷』;冷冷,外也,非內也。繼而『清清』,清清,內也,非復外矣。又繼之以『凄凄』,冷清漸蹙而凝於心。又繼之以『慘慘』,凝於心而心不堪任。故終之以『戚戚』也,則腸痛心碎,伏枕而泣矣。似此步步寫來,自疑而信,由淺入深,何等層次,幾多細膩!不然,將求迭字之巧,必貽堆砌之譏,一涉堆砌,則迭字不足雲巧矣。故覓覓不可改在尋尋之上,冷冷不可移植清清之下,而戚戚又必居最末也。且也,此等心情,惟女兒能有之,此等筆墨,惟女兒能出之。」

(二)敘寫傷感,層次分明

整闋詞,總共可分三節九個層次。「尋尋覓覓」以下七組迭字是第一節。這一節可分三個層次:「尋尋覓覓」,敘寫恍恍惚惚,若有所失的精神狀態,這是第一個層次。這個遺失的東西,可能是流亡以前的太平生活,也可能是與趙明誠間的幸福與愛情,更有可能是鍾愛一生的書畫金石;總之,是她十分喜愛的東西,如今不復存在,所以她要「尋尋覓覓」。「冷冷清清」,敘寫外在環境的寂寞;「凄凄慘慘戚戚」,轉寫內在的心理狀態分別為第二、第三個層次,由淺入深,層層遞進,將歷經喪亂、家破、夫亡之身世,飄零、孤寂、不幸的遭遇,細緻表出。

自「乍暖還寒時候」到「卻是舊時相識」,是第二節。上節七組迭字,總言心情的悲傷;這一節承上申說可傷的情景,也分為三層:「乍暖還寒時候,最難將息」,是第一層,寫氣候冷暖不定之可傷。「三杯兩盞淡酒,怎敵他、晚來風急」,為第二層,言淡酒不敵晚風之可傷。「雁過也,正傷心,卻是舊時相識」,寫雁聲過耳之可傷,為第三層。換頭三句,仍分三層,渲染可傷的情事:「滿地黃花堆積,憔悴損,如今有誰堪摘?」寫懶摘黃花之可傷,為第一層。「守著窗兒,獨自怎生得黑」,寫日長難熬之可傷,為第二層。「梧桐更兼細雨,到黃昏、點點滴滴」,寫雨滴梧桐的凄涼傷感,為第三層。從各種不同的層面,就悲傷心情作渲染揮灑,是借鏡辭賦的寫作手法。「以賦為詞」,北宋詞人周邦彥最為專擅;李清照亦長於寫賦,故也能借鏡賦法填詞。

至於末句「這次第,怎一個、愁字了得」,則總結前面三節六層可傷之事。前文蓄勢厚實,故此處總結順理成章。

上闋「乍暖還寒時候,最難將息」,是透過十月小陽春的冷暖無常,轉寫為憂愁傷神傷身。凸顯結果,就可以省略原因,而且曲折有味。「三杯兩盞淡酒,怎敵他、晚來風急」,是寫她藉酒澆愁,而又憂愁難遣。「雁過也,正傷心,卻是舊時相識」,透過北雁南飛,曲寫家破夫亡、漂泊南方的悲苦。下闋「滿地黃花堆積,憔悴損,如今有誰堪摘?」菊花的枯槁憔悴,愁損容顏,正是李清照不幸遭遇的現實寫照。「守著窗兒,獨自怎生得黑?」是愁苦已極,度日如年的反映。「梧桐更兼細雨,到黃昏、點點滴滴」,梧桐葉落,細雨黃昏,更添愁思。用「兼」字、「細」字,細膩道出愁人的苦悶:「一葉葉,一聲聲,空階滴到明」,訴諸聽覺,象徵諸般苦難對作者的摧殘。「點點滴滴」四迭字的運用,活現了細雨的連密不斷,愁苦的絡繹不絕。總之,全詞藉景抒情,運景入情:透過冷冷清清,乍暖還寒,晚來風急、雁過、滿地黃花、梧桐細雨諸景象,以表現孤寂、凄涼、悲傷、哀愁的心境。如怨、如慕、如泣、如訴,讀之使人動容。

(四)以聲摹情,展現樂章之美

詞調取名《聲聲慢》,聲調上也因此特別講究,用了不少雙聲疊韻字,如將息,傷心,黃花,憔悴,更兼,黃昏,點滴,都是雙聲;冷清,暖還寒,盞淡,得黑,都是疊韻。

夏承燾《唐宋詞欣賞》曾稱:「《聲聲慢》是李清照詞中特別講究聲調的一首名作。」李清照作詞主張分辨五音。夏先生曾提出全詞多用齒聲字(齒音)及舌聲字(舌音):《聲聲慢》用舌聲的共十六字:淡、敵他、地、堆、獨、得、桐、到、點點滴滴、第、得。用齒聲的四十一字:尋尋、清清、凄凄、慘慘、戚戚、乍、時、最、將、息、三、盞、酒、怎、正、傷、心、是、時、相、識、積、憔悴損、誰、守、窗、自、怎生、細、這次、怎、愁、字。全調九十七字,而這兩聲卻多至五十七字,佔半數以上;尤其是末了幾句:「梧桐更兼細雨,到黃昏、點點滴滴。這次第,怎一個愁字了得!」二十多字里舌齒兩聲交加重疊,這應是有意用嚙齒叮嚀的口吻,來表達自己憂鬱苦悶的心情。不但讀來明白如話,聽來也有明顯的聲調美,充分表現樂章的特色。這可見她藝術手法的高強,也可見她創作的大膽。宋人只驚奇她開頭敢用十四個重疊字,還不曾注意到它全首聲調的美妙。(夏承燾《李清照詞的藝術特色》)

另外,還以雙聲迭韻字的運用,來增強抒情效果。雙聲字如將息、傷心、黃花、憔悴、更兼、黃昏、點滴;迭韻字如冷清、暖還寒、盞淡、得黑。將詞之為音樂文學的特質,發揮無遺。

李清照(1084—1151?)這位頗具文學才能的女作家,在宋代眾多詞人中,可以說是獨樹一幟。《聲聲慢》是她晚年的名作,歷來為人們所稱道,尤其是作者那哀婉的凄苦情,不知曾感動過多少人。當時,正值金兵入侵,北宋滅亡,志趣相投的丈夫也病死在任上,南渡避難的過程中夫妻半生收藏的金石文物又丟失殆盡。這一連串的打擊使她嘗盡了國破家亡、顛沛流離的苦痛。就是在這種背景下作者寫下了《聲聲慢》這首詞,通過描寫殘秋所見、所聞、所感,抒發自己孤寂落寞、悲涼愁苦的心緒。詞風深沉凝重、哀婉凄苦,一改前期詞作的開朗明快。

上片主要用清冷之景來襯託孤寂、凄涼的心境。

“尋尋覓覓,冷冷清清,凄凄慘慘戚戚。”起首三句比較形象,委婉細緻地表達了作者在遭受深創巨痛后的愁苦之情。七組十四個疊字,猶如信手拈來,”看似平平淡淡,實則顯示了作者高超的文字功底。十四個字無一愁字,卻寫得字字含愁,聲聲是愁,造成了一種如注如訴的音韻效果,如徐虹亭語:“真是大珠小珠落玉盤也。”“尋尋覓覓”,是作者的動作行為,作者在經受了國破家亡、夫喪、金石丟失等一連串的打擊后,內心極為哀愁,再加上一人孤處,更是百無聊賴,空虛鬱悶,為了排解這一哀愁,作者開始了漫無目的的尋覓。尋啊覓啊,想尋些什麼呢?不太清楚,一切都是那麼茫然,或許她是想找回一些溫馨的回憶來慰藉自己,但茫然的作者只感到四周“冷冷清清”。這是作者的心境使然,常言說“人悲物亦悲”,在一個悲傷凄涼人的眼中,所有的事物都是暗淡天光的。正所謂“感時花濺淚,恨別鳥驚心”。這尋覓的結果給作者最深的感受是“凄凄慘慘威威”,它不但沒有減輕內心的傷痛,反而使其由這清冷之景更生一種凄涼、慘淡和悲戚之情。這就為全詞定下了一個感情基調,使全詞籠罩在一種凄慘愁苦的氛圍中。

“乍暖還寒時候,最難將息。”作者由以上的茫然和結果轉到寫氣溫驟變的感受,說天氣變化無常,忽暖忽寒,人最難調養身體。然而其內蘊又何止這些呢?聯繫李清照的生平,可知她在金兵入侵、南渡避難之前的生活一直是優裕、安寧而美滿的,而寫作此詞時,已是形單影隻,孤身飄零,生活一下從幸福的峰巔跌入痛苦的深淵,這種情形與“乍暖還寒”的天氣是多麼相像啊,它讓作者的身心一時都難以承受。怎麼辦?只有借酒驅寒,借酒澆愁。

“三杯兩盞淡酒,怎敵他,晚來風急。“欲以酒暖身,借酒澆愁,可是酒的滋味卻又那麼淡。“淡酒”無力,怎麼能抵擋住那一陣緊似一陣的急風,更何言消去心中的愁苦呢?這裡酒味為何那麼淡?是酒淡嗎?不是。酒性依舊是烈的,只是因為作者的愁太重了,酒入愁腸愁更愁,滿心都是愁,致使酒力壓不住心愁,。自然就覺得酒味淡了。李清照在前期詞作《如夢令·昨夜雨疏風驟》中也寫到過為驅寒消愁曾飲酒之事,然而卻是“濃睡不消殘酒“。酒力顯得那麼大,讓作者濃濃地睡了好長時間都沒有消下去,這裡的酒力之所以大,是因為作者此時沒有什麼切入肌骨的愁病,有的只是作為一個年青貴族女子的閑愁,閑愁不痛,所以才會有“濃睡不消殘酒”之說。本欲借酒澆愁,可誰想“舉杯消愁愁更愁”,反而勾來了自己一陣陣的傷心,正當作者獨自對酒傷心傷神之時,猛然間抬頭看到南飛的大雁,再細看,那大雁不就是自己以前曾多次看到過的大雁嗎?不就是曾為她和丈夫捎過信箋的大雁嗎?而今大雁依舊,人卻不是那兩人了,也不會再有什麼書信捎來了,真乃“物是人非事事休”。尤其是“雁過也”這句話,不僅寫得有形,而且有聲,渲染出了一種哀哀欲絕的凄苦氛圍,讓我們彷彿與作者一同聽到了長空中那南飛雁一聲聲凄厲的哀鳴。這哀鳴,聽來猶如杜鵑啼血,讓人心痛,心酸,心碎!而作者的心情又何嘗不是如此呢?

下片由遠及近,轉入對眼前殘秋之景的具體描繪,進一步表現作者的凄苦之情。

“滿地黃花堆積,慌悴損,如今有誰堪摘。”這三句話由景入情,情景交融。作者是愛花的,在過去有丈夫為她摘花,但是在這殘秋之季,作者所見、所感卻是:菊花枯萎凋落,落瓣紛紛,堆積了一地,花都憔悴了。不忍看花落,可如今又有誰可以摘花送給自己呢?丈夫不在了,只能看著它一朵朵、一瓣瓣的枯萎凋落,多像自己孤苦飄零的晚境。到這裡,作者的感情漸漸融入落花中,對花自憐,不由又黯然神傷。

“守著窗兒,獨自怎生得黑!”更進一步抒寫作者寂寞難耐的痛苦。常言說“人老伯孤獨”,更何況作者是位感情豐富的文人,這樣獨守窗前,不免觸景生情,睹物思人,那境況自是令作者甚感凄涼、慘淡和愁苦的,可怎麼捱到天黑呢?

“梧桐更兼細雨,到黃昏,點點滴滴。”主要寫聲音,以聲襯情,尤其是“點點滴滴”一語,極富“頓挫凄絕”感。當作者正在為落花惋惜、為自己憂苦之時,偏偏又下起了雨;雨點打在梧桐葉上,啪啪地響著,一直到黃昏都沒停止。這裡作者只寫雨點打在梧桐葉上的情形,然而我們可以想像出,這雨點雖然是打在梧桐葉上,可在凄苦的作者聽來卻又像打在自己的心上,一滴滴,一聲聲,是那麼強烈,它敲擊著、震顫著作者的心扉,簡直讓作者不能自抑!

“這次第,怎一個愁字了得!”即這情形,怎能用一個愁字寫得盡呢!這是對前文的概括,概括了“乍暖還寒、晚來風急、舊時雁過、滿地黃花、梧桐秋雨”等情景,這些情景,浸滿了作者凄苦的哀愁,然而作者的哀愁又何止這些呢?作者的愁太多太多了。身世之痛,家國之痛,孤獨之病等等,僅用一個“愁”字又如何包括得盡,概括得了。正如她的詞作《武陵春·風住塵香花已盡》中所寫:“只恐雙溪舴艋舟,載不動許多愁。”

全詞至此,戛然而止,既是收,又是放,自然而又別緻,可謂言盡而意無窮,欲說又休,罷、罷、罷!愁情似水長,箇中滋味只有自己慢慢咀嚼了。

綜觀全詞,作者以通俗自然的語言、鋪敘的手法寫景抒情,而抒情又比較含蓄曲折,心中極愁,景景含愁,通篇是愁,然而這一愁情作者卻始終不說破,只是極力烘托渲染,層層推進,營造出一種“一重未了一重添”的凄苦氛圍,給人留下更多的思索空間。全詞寫來儘管沒有一滴淚,然而給人們的感黨卻是“一字一淚,滿紙嗚咽”。這比直寫痛哭和淚水漣漣更為深刻、凄酸,也更能感染人。

要注意的是,這首詞中作者抒發的那種非比尋常的凄苦哀愁,格調看起來雖顯低沉,但分析此詞不能脫離作者所生活的環境和時代氛圍。聯繫作者的遭遇,可知作者這一深重的哀愁不是那種閨怨閑愁,它是在金兵入侵、國土淪喪、人民流離失所、朝政腐敗這樣一個社會背景之下產生的,這就使這首詞的感情色彩有了一個時代依託,有了一定的現實性和社會意義。因此,我們可以說《聲聲慢》這首滿含凄苦情的詞。堪稱千古絕唱!