劈山

地名

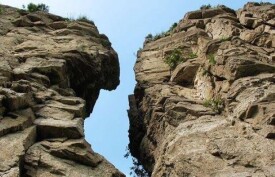

劈山,位於青州城南約6公里,東臨磨臍山,北面雲門山。雲駝諸峰與其山勢相連。由劈峰、神龜峰、人中峰、佛鼻峰四峰組成,主峰劈峰遠望似刀砍斧劈,一分為二,故稱“劈山”,也稱劈頭山。

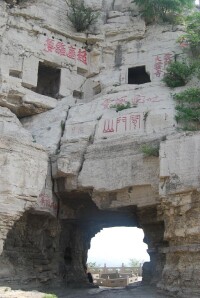

雲門山“雲門洞”

還有一個是秦始皇開鑿劈山的傳說,相傳劈山原名人面山,東面的磨臍山原稱寶印山,而雲門山叫做紗帽山,秦始皇來青州視察,來到雲門山,發現這裡是藏龍卧虎之地。“人面山”酷似一個正在熟睡的人臉,其眼、鼻、口十分清晰逼真,神態安詳、自若。紗帽放在其左邊,高聳的大雲頂是烏紗帽帽冠,兩邊的東西閬風亭是烏紗翅。而其官印放在紗帽和自己中間,圓圓的印頭,高高的印柄,再像不過。看罷,秦始皇心中不由大驚,此處風水不破,朕的江山不牢也。於是派人給人面山挑斷了鼻筋,稱為“斷梁刀”,並改名為劈山,至今“劈山槽”還有鑿刻的痕迹;把寶印山的印柄推倒,改名“磨臍山”;將烏紗帽帽冠鑿了個洞,改名窟窿山,而那個洞這就是“雲門洞”。

青州市劈山(北面觀)

斧下青冥。雙峰岌嶪窺滄海,返照微茫繞翠屏。圖畫向誰開晚障,乾坤留此結茅亭”。清雍正、乾隆年間青州人李文藻、李文淵、李文濤兄弟少年時曾居寺內讀書,后中進士,現有《入劈山寺》詩存世。清代安丘人張貞也游過廣福寺,其《游廣福寺》殘碑今仍在。

劈山之“路”

青州市“山體巨佛”

青州神龜峰(南面觀)

再向西北方向是人中峰,位於東經118度27′09″,北緯36度37′32″。它構成了山體巨佛的上唇,因為上唇是“人中穴”的所在處,所以稱為人中峰。

位於最西北方向的是佛鼻峰,位於東經118度27′01″,北緯36度37′36″。構成了山體巨佛的鼻尖,故名。佛的八十隨形好說“鼻高修直,兩竅不現”。

山體巨佛由九座山頭構成,劈山四峰皆是其重要部位的組成部分,可以說,劈山構成了巨佛的主體。

劈山“劈峰”

黃卿(明)

神斧何年劈五峰,半空蒼黛出芙蓉。

夕陽灼爍蒸雙壁,返照參差射萬叢。

岩岫欲瞑開錦色,雲霞相映漾光風。

劈山摩岩石刻

《劈山》

馮裕(明)

雨霽攜壺上劈峰,峰頭遙帶夕陽紅。

遊人散去楊花徑,樵子歸來木葉風。

劈山“劈峰”頂面觀

自慚潦倒登臨晚,一笑空須向燭龍。

《劈山》

陳夢鶴(明)

神斧何年劈,雙峰聳翠螺。

劈山“劈峰”近景

影到垵茲谷,光回若木柯。

群山無與並,天外倚嵯峨。

《劈峰夕照》

劉澄浦(明)

秦帝鞭山走六丁,巨靈持斧下青冥。

雙峰岌業窺滄海,返照微茫繞翠屏。

圖畫向誰開晚障,乾坤留此結茅亭。

幽人日暮頻回首,為爾孤高一勒銘。

《劈峰夕照》

李本緯(明)

斬削崩崖斷,空青兩界通。

分披霄漏碧,倒射影翻紅。

霹靂驚神斧,巉岩怒鬼工。

揮戈倘有術,回照意何窮。

《劈峰夕照》

陳食花(清)

一剗危磯分碧落,下臨雙影坐離群。

江郎並挹三衢秀,玉女孤懸九曲文。

妒殺齊煙青入海,忍教秦斧錯裁雲。

山空夕照怡然靜,我愛愚公守默君。

《重登劈頭山》

段玉華(清)

山僻行人少,長空一雁飛。

雙峰懸落照,萬籟入秋暉。

峭壁白雲起,寒林紅葉稀。

游來渾不倦,又插菊花歸。