共找到17條詞條名為野玫瑰的結果 展開

野玫瑰

奧地利作曲家舒伯特的代表作之一

《野玫瑰》是奧地利作曲家舒伯特徠的代表作之一。舒伯特一生作品甚豐,僅藝術歌曲就有643首,被譽為“歌曲之王”。「野玫瑰」這首詩歌因其意境優美,將其譜曲的作曲家很多,其中以舒伯特music及威納(H.Werner)music所作二曲最為有名,亦流傳最廣。

1814年的一天夜晚,一個酷愛音樂的年輕人走過維也納街頭。因為家境貧窮,買不起鋼琴,他只好每天到一所小學去練琴。他喜歡作曲,可是有時拮据得連作曲譜紙都沒錢買。此刻,他正在回家的路上為生計犯愁,忽然看見一家舊貨店旁站著一個衣衫襤褸的小孩,手中拿著一本書和一件舊衣在叫賣。年輕人認出這個小孩曾在他教學的唱詩班當過歌童,巨大的同情心驅使他不由自主地在單薄的衣衫里摸出了僅有的一點零錢,買下了那本舊書。青年人邊走邊看那本書,竟發現其中有大詩人歌德的詩作《野玫瑰》。他一遍又一遍地朗誦,整個身心被詩的意境溶化了:

“男孩看見野玫瑰,荒地上的野玫瑰,清早盛開真鮮美,急忙跑去近前看,愈看愈覺歡喜,玫瑰玫瑰紅玫瑰,荒地上的玫瑰。

男孩說我要采你,荒地上的野玫瑰,玫瑰說我要刺你,使你常會想起我,不敢輕舉妄為,玫瑰玫瑰紅玫瑰,荒地上的玫瑰。

男孩終於來折它,荒地上的野玫瑰,玫瑰刺他也不管,玫瑰叫著也不理,只好由他折取,玫瑰玫瑰紅玫瑰,荒地上的玫瑰。”

《野玫瑰》(Heidenröslein,D.257)是奧地利作曲家舒伯特的代表作之一。

生於音樂古典與浪漫時期的舒伯特,一生中創造了近千件作品。不但有膾炙人口的浪漫小夜曲,還有為詩人歌德的詩篇譜曲,那更是他創作的特點:把美好的詩譜成歌曲,使之更傳神、傳情、傳境(界)。歌曲《野玫瑰》,雖然沒有其它名曲那麼著名,可是它的誕生卻有一個動人的故事。

徠舒伯特常用的歌曲曲式大致有四種形式:第一種是分節歌的形式:第二種是發展了的分節歌的形式:第三種是三段體的形式:第四種是自由結構的形式。《野玫瑰》的曲式結構是分節歌的形式,雖沿用了同樣的旋律,但在歌詞中表達的內容作出了巧妙地變化。

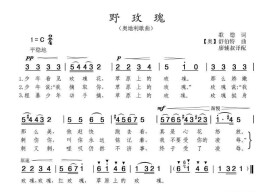

《野玫瑰》是用分節歌的形式寫成的,全曲由三個分節構成,每一節歌詞都唱同一個旋律。這首歌由48個小節組成。每節有12個小節,主要的結構是由4+4+4+4的四個方整樂句構成。第一個樂句中,第1個小節和第2個小節和聲都是在I級和弦進行,第3小節是主要是由兩個屬七和弦組成,而低音位置由導音到下屬音的增四度進行,然後利用其與I級和弦的共同音轉到了第四個小節。第三樂句將和聲進行轉為7級-I級。第四個樂句則分為兩個部分,由兩個樂節組成,前兩個小節似乎代表了樂曲的結束,后兩個小節又再一次變化,最後在終止式上完成了終止,伴奏上模仿了前兩樂句的旋律進行,四個樂句整體呈現出了起、承、轉、合的特點。

這首作品以分節歌的形式來寫,它的旋律較為簡單樸素,但又不失流暢和動人。在第一段中,小男孩發現了玫瑰,心中特別歡喜,便忙上前呼喚玫瑰。在第二節中,作者用擬人的方式來描述小男孩與玫瑰的“對話”這個過程,這個過程既表現了男孩的天真,同時表現出了玫瑰花無法反抗和對摘花男孩的無奈。在第三節中,男孩終於如願地摘下了玫瑰花,雖然他被刺傷,但是他仍是難掩心中的喜悅,而玫瑰花只能無奈。這首作品在圍繞著G大調上進行,在第二樂句和第三樂句出現了半音變化音,這樣的變化並沒有顯得風格怪異反而突出了小男孩的童趣與天真,增添了一分俏皮,同時也凸顯出了野玫瑰的美麗。

這首作品用以一個第三人稱的語氣開頭來講述一個小男孩和玫瑰的故事,其中男孩第--次看到野玫瑰的時候象徵著初次過見心愛之人的欣喜,男孩欣喜地跑去看長在荒野上的野玫瑰,玫瑰卻堅貞不屈,自命清高,要刺痛男孩,但是無知的男孩,不管玫瑰怎樣表現自己的不屈服,他仍然忍受著傷害狠心將玫瑰摘下。這首詩主要寫的是男孩與玫瑰之間的愛情壯美且殘酷。

野玫瑰

野玫瑰

沈嫻淑版

這是一首改編自舒伯特藝術歌曲《野玫瑰》的弦樂小品,由韓國著名小提琴家沈嫻淑領銜弦樂隊演奏。活潑、明快,旋律瀰漫著溫馨華麗的藝術美。歌曲結構簡單,就是一段體,但歌詞有三段。申嫻淑樂隊演奏時,只是將大小中提琴、低音提琴聲部加以編配,樂曲旋律就是歌曲旋律,沒有變奏。三段歌詞就是三遍旋律,但他們共演奏四遍,其中一遍採用撥奏,最後一遍轉調演奏。每一遍旋律部分幾乎均由申嫻淑擔任,其它樂器基本以固定和稍有變化的節奏型伴奏。

《野玫瑰》為中國音樂學院鋼琴考級曲集2020版第三級自選曲目2