共找到2條詞條名為乾酪根的結果 展開

- 乾酪根

- 油母質

乾酪根

乾酪根

乾酪根,是沉積物中一切不溶於常規有機溶劑和非氧化無機酸、鹼的有機質。

這一概念已逐漸被石油地質界和地球化學界所接受。與其相對應,岩石中可溶於有機溶劑的部分,稱為瀝青(Bitumen )。常用的有機溶劑如氯仿、苯、甲醇一苯等皆為非極性化合物,並且是在80℃以下進行抽提的。

White(1915):用人工蒸餾或天然演化能產生石油的沉積有機質。

Hunt(1958)和Forsman(1963):分散在古代沉積物中不溶於有機溶劑的有機組分。

Tissot和Welte(1978):沉積岩中急不溶於含水的鹼性溶劑,也不溶於有機溶劑的有機組分。

Hunt(1979):指不溶於非氧化的酸、鹼溶劑的沉積岩中全部分散有機質。

Durand(1978):沉積物中不溶於常用有機溶劑的所有有機質。

國內:乾酪根是指不溶於非氧化的無機酸、鹼和有機溶劑的一切有機質。

通過燃燒法測定乾酪根中H、C、O元素的含量;在顯微鏡下觀測乾酪根的顯微組成;在電子顯微鏡下觀察乾酪根的顯微組成;利用岩石熱解色譜分析乾酪根中氫、氧指數;利用紅外光譜可測定乾酪根中基團的含量。

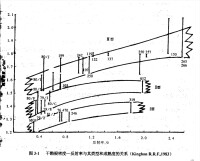

乾酪根密度-反射率與其類型和成熟度的關係

1. 乾酪根的元素組成中,主要以C、H、O元素為主,含有少量的N、S、P及微量金屬元素。C元素含量一般為70%~85%,H元素一般為3%~10%,O元素一般為3% ~20%。由於乾酪根是一種高分子聚合物,因此沒有一定的組成。

2. 影響乾酪根元素組成主要因素包括:有機質母質類型、有機質的沉積環境、有機質熱演化程度。

3. 通常水生生物來源的乾酪根富含H、N;而以陸源高等植物來源的乾酪根一般含C量較高;深水還原條件下或海相形成的乾酪根中富含H、N;而在近岸氧化環境中形成的乾酪根則貧H、N。

隨著有機質的熱演化程度增加,油氣的大量生成,殘餘乾酪根中C含量相對增加。

乾酪根顯微組分的劃分是從煤岩學的基礎上發展起來的。根據煤和有機質在顯微鏡下的特徵,在煤岩學中將有機顯微組分劃分為三大類:殼質組、鏡質組和惰質組;而在油氣地球化學中,將乾酪根的顯微組分劃分為類脂組、殼質組、鏡質組和惰質組。

目前國內普遍通行的分類方法是根據乾酪根類型指數——TI值來進行分類,具體辦法是將鑒定的各組分百分含量代入下式計算TI值:

TI值=(類脂組× 100+殼質組× 50-鏡質組× 75-惰質組× 100)/100

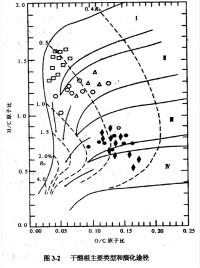

乾酪根主要類型與演化途徑

Ⅱ型乾酪根:原子比1.0~1.5,原子0.1 ~ 0.2,主要來源於浮遊動、植物和微生物,既能生油,也能生氣。

Ⅲ型乾酪根: 原子比一般小於1.0,原子比可達0.2或0.3,來源於陸地植物的木質素、纖維素等,以成氣為主。

Ⅳ型乾酪根: 原子比約0.5 ~0.6,原子比大於0.3,為殘餘有機質或再循環有機質,其生烴能力極低。

不同類型乾酪根的結構成分示意圖

對乾酪根的成分結構研究最詳細的是美國尤英塔盆地第三系始新統綠河頁岩和原蘇聯愛沙尼亞奧陶系庫克頁岩。尤其前者曾經美國、英國、法國及南斯拉夫等國學者用不同方法加以研究,獲得了類似結論:由碳、氫、氧、硫、氮等元素組成,含脂肪族化合物甚多,環狀化合物佔優勢;結構呈三維網狀系統,由鏈狀橋所交聯的多個核被橋鍵和各種官能團聯接而成,圖為B. P. Tissot等提出的綠河頁岩乾酪根結構示意圖。

乾酪根的元素及化合物組成和結構變化都很大,乾酪根的類型和演化程度不同,具有不同的結構模型,因此,不可能存在乾酪根的單一結構模型。

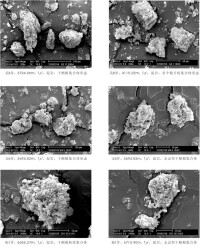

乾酪根鏡下結構特徵

地史上,從前寒武紀到泥盆紀,沉積有機質的唯一來源是海洋浮游植物(藻類)和細菌,在泥盆紀以後,高等植物開始重要起來。尤其是在成煤作用上。但就對沉積有機質的貢獻來看遠不及海洋浮游植物和細菌。這主要基於下列原因:

1. 地史上高等植物的出現明顯晚於浮游植物。

2. 無論古今,海域面積明顯大於陸地。

3. 浮游植物與細菌比高等植物高產。

因此,海洋浮游植物與細菌提供的沉積有機質的總量要比陸生高等植物大得多。以植物為例,現今陸地上年產量不及總產量的1/7。浮游植物、細菌以及高等植物等隨著沉積埋藏逐漸演化為有機質,沉積有機質演化為腐殖酸,進而演化到乾酪根。