徐州刺史部

徐州刺史部

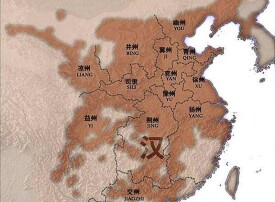

徐州刺史部,是漢朝所設十三州部之一。西漢時期,徐州刺史部治薛縣;新朝時期,徐州刺史部治下邳縣。東漢前期,徐州刺史部治東海郡郯縣;東漢末年,徐州刺史部治下邳郡下邳縣。三國時期,徐州刺史部治彭城郡彭城縣。西晉時期,徐州刺史部治下邳國下邳縣。東晉時期,徐州刺史部治彭城國彭城縣。南北朝時期徐州刺史部變遷較頻。隋朝時期徐州刺史部廢為檢查區。管轄地為今山東省泰山南部、江蘇省長江北部、安徽省東北部一帶。

607年(隋大業三年)設置徐州刺史部為監察區。

【楚國】治彭城(今江蘇徐州)

下轄:彭城,留縣,武原,傅陽,呂縣,梧縣,甾丘。

【臨淮郡】治徐縣(今江蘇泗洪)

下轄:徐縣,高平,僮縣,取慮,下相,旮猶,睢陵,淮陵,盱眙,東陽,高山,贅其,堂邑,輿縣,富陵,淮陰,淮浦,射陽,鹽瀆,海陵。

兗。豫.青。徐州刺史部

【廣陵國】治廣陵(今江蘇揚州)

下轄:廣陵,江都,高郵,平安。

【泗水國】治凌縣(今江蘇泗陽)

下轄:凌縣,泗陽。

【東海郡】治郯縣(今山東郯城)

【魯國】治魯縣(今山東曲阜)

下轄:魯縣,汶陽,卞縣,騶縣,蕃縣,薛縣。

【琅邪郡】治東武(今山東諸城)

琅邪國治開陽(今山東臨沂)。

領13縣:莒縣、東安、東莞、姑幕、諸縣、東武、琅邪、溝曲、陽都、臨沂、開陽、即丘、繒國。

東海郡治郯縣(今山東郯城)。

領13縣:郯縣、襄賁、蘭陵、丞縣、陰平、戚縣、昌慮、合鄉、祝其、利城、贛榆、朐縣、厚丘。

彭城國治彭城(今江蘇徐州)。

領8縣:彭城、留縣、廣戚、傅陽、武原、呂縣、梧縣、甾丘。

下邳國治下邳(今江蘇邳州)。

領16縣:下邳、良成、司吾、下相、取慮、僮國、夏丘、徐縣、睢陵、盱眙、高山、淮陵、東城、曲陽、淮浦、淮陰。

廣陵郡治廣陵(今江蘇揚州)。

領12縣:廣陵、江都、輿國、堂邑、海陵、高郵、平安、東陽、淩縣、射陽、誨西、鹽瀆。

徐州:分置彭城、下邳、東海、琅琊、東莞、廣陵等六郡,下轄50縣,屬魏地。約於今江蘇省、山東省南境、安徽之宿、泗二縣之地。

| 徐州 | 彭城 | 彭城國 | 彭城縣 | 7 | 彭城縣、留縣、廣戚縣、傅陽縣、武原縣、呂縣、梧縣 |

| 下邳國 | 下邳縣 | 7 | 下邳縣、凌縣、良城縣、睢陵縣、夏丘縣、取慮縣、僮縣 | ||

| 東海郡 | 郯縣 | 12 | 郯縣、祝其縣、朐縣、襄賁縣、利城縣、贛榆縣、厚丘縣、蘭陵縣、承縣、昌慮縣、合鄉縣、戚縣 | ||

| 琅邪國 | 開陽縣 | 9 | 開陽縣、臨沂縣、陽都縣、繒縣、即丘縣、華縣、費縣、東安縣、蒙陰縣 | ||

| 東莞郡 | 東莞縣 | 8 | 東莞縣、朱虛縣、營陵縣、安丘縣、蓋縣、臨朐縣、劇縣、廣縣 | ||

| 廣陵郡 | 淮陰縣 | 8 | 淮陰縣、射陽縣、輿縣、海陵縣、廣陵縣、鹽瀆縣、淮浦縣、江都縣 | ||

| 臨淮郡 | 盱眙縣 | 10 | 盱眙縣、東陽縣、高山縣、贅其縣、潘旌縣、高郵縣、淮陵縣、司吾縣、 |

| 徐州 | 彭城郡 | 彭城(江蘇徐州) | 7郡24縣 |

| 南徐州 | 宿預(江蘇宿豫) | 1郡2縣 |

| 徐州 | 彭城郡 | 彭城(今江蘇徐州) | 5郡 |

| 北徐州 | 琅琊郡 | 臨沂(今山東臨沂) | 2郡 |

| 徐州 | 彭城郡 | 彭城(今江蘇徐州) |

| 東徐州 | 下邳郡 | 下邳(今江蘇邳州) |

| 徐州刺史 | |||||

| 計5郡40縣。地域相當於今山東東南部、江蘇北部 | |||||

| 彭城郡 | 彭城縣(今江蘇徐州市) | 琅邪郡 | 臨沂縣(今山東臨沂市) | 東海郡 | 朐山縣(今江蘇連雲港市) |

| 下邳郡 | 宿豫縣(今江蘇宿遷市) | ||||