下湯文化遺址

下湯文化遺址

下湯文化遺址坐落在距浙江仙居縣城西30公里處,北靠八卦山,南臨永安溪,西傍四鳥坑,是高出四周約一米的河谷平原的台地。遺址面積2.5萬平方米(保存較完整的約1萬平方米)。

下湯文化遺址

下湯文化遺址

下湯文化遺址位於浙江第三大水系靈江兩大源頭之一的永安溪(另一源頭為天台始豐溪)上游,距仙居縣城西30公里處的下湯村北端。北依八卦山,南臨永安溪的河谷平原的台地上。遺址面積約2.5萬平方米,(保存較完整的約一萬平方米)。文化堆積層豐厚,地層分明,文化層厚度2米以上。 1984年,橫溪鎮下湯村村民在村西北角一個叫湯墩的土丘上挖土造田時,在土層間發現了一批形狀特別的鵝卵石和裝飾有簡陋花紋的陶器及陶器碎片。中國科學院古人類研究所張森水(仙居籍)、浙江省文物考古研究所牟永康、台州市文管會金祖明等考古專家聞訊赴仙居考古。經鑒定,這是新石器時期母系氏族社會的村落遺址,距今約七千年。近幾年來,浙江省與台州市文物考古工作者曾對這裡進行過多次挖掘,採集出土了大量有價值的文物。

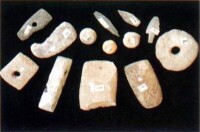

下湯文化遺址出土石器

陶器上的裝飾有鏤孔、堆塑、麥穗紋、直條紋、印捺紋、繩紋、籃紋、斜條紋和弦紋等。器形以平底器為主,也有小量的凹底和圈底。石器製作小而粗獷,經打擊略粗磨,仍處在原始狀態。但也有一種器形細少的品種,如柳葉形鏃、指甲形有段小錛、筆頭狀小鑿和石簪、石塊、石璜等裝飾器,磨製精細光潔,工藝水平較高。

石器的製造和使用功能已較明確分工,如生產工具有斧、鏟、刀、鑿、鐮、削、餅形砍砸器和各式石錛(有段錐形、有段屋脊式、階級式、有段常形、指甲形和棱式兩端出刃)。狩獵工具有矛、鏃(有鋌和無鋌2種)、流星索、彈丸。生活用具和裝飾品有石磨盤、石磨球、礪石、石簪、石璜和紡織工具石紡輪等。