隴西行

漢代無名氏著樂府詩

天上何所有?歷歷種白榆①。

桂樹夾道生②,青龍對道隅③。

鳳凰鳴啾啾④,一母將九雛⑤。

顧視世間人,為樂甚獨殊!

好婦出迎客,顏色正敷愉⑥。

伸腰再拜跪④,問客平安不?

請客北堂上⑧,坐客氈氍毹⑨。

清白各異樽⑩,酒上正華疏⑩。

酌酒持與客,客言主人持。

卻略再拜跪⑩,然後持一杯。

談笑未及竟⑩,左顧敕中廚⑩。

促令辦粗飯,慎莫使稽留⑩。

廢禮送客出,盈盈府中趨⑩。

送客亦不遠,足不過門樞⑩。

取婦得如此,齊姜亦不如⑥。

健婦持門戶,亦勝一丈夫。

陳陶

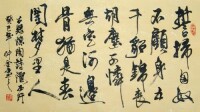

唐·陳陶《隴西行》(黃仲金 書)

可憐無定河邊骨,猶是春閨夢裡人。

題解

本篇為漢樂府古辭。《樂府詩集》收入相和歌辭瑟調曲。一作《步出夏門行》。但朱乾說:"《步出夏門行》者,即步出洛陽城門,為東京古辭,非隴西地也。"(《樂府正義》)本篇讚美一"健婦"善於操持門戶,應對賓客。漢隴西地區,是通往西域的要道,沿途住戶,頗多兼營客舍酒店生意,詩中"健婦",可能即是此類家庭之主婦。隴西,郡名,今甘肅臨洮縣西南。

①歷歷,分明的樣子。白榆,星名。《春秋運斗樞》:"玉衡星散為榆。"(《太平御覽》九五六卷引)

②桂樹,指星。《春秋運斗樞》:"椒、桂生合剛陽。"註:"椒桂,陽星之精所生也。"道,指黃道。古人想象中太陽運行的軌跡。《漢書·天文志》:"中道者,黃道,一日光道。日之所行為中道.月、五星皆隨之也。"

③青龍,二十八宿中東方七宿之總稱。隅,邊。

④鳳凰,指朱鳥,也叫朱雀。朱雀是南方七宿的總稱。啾啾,鳥鳴聲。

⑤將,率領。九雛,九子。《史記·天官書》:"尾為九子。"《索隱》引宋均說:"屬後宮場,故得兼子。子必九者,以尾有九星也。"聞一多說:"尾本東宮宿,當為龍尾,此雲'風將九雛',蓋與南宮朱鳥相亂。"按:這裡也是將星象想象成真實的動物。

⑥敷愉,同"敷蒲",花開的樣子。顏色敷愉,形容容顏鮮艷如花。一說,猶"愆愉"。《方言》:"慫愉,悅也。"和悅的樣子。

⑦拜跪,古時女子見客之禮。

⑧北堂,古時婦女常居之堂,北向,無牆,故云北堂。

⑨氍毹(qu shu渠叔),粗毛毯,即氈。

⑩清白,清酒、白酒。各異樽,指不同的酒分別盛放在不同的酒杯中。

華疏,指斟酒之際,酒入杯中涌生泡沫,隨即又消散,猶如花之疏散。一說,柄上刻有花紋的勺。

卻略,稍稍後退。

竟,終。

左顧,轉頭。敕(chi赤),吩咐。中廚,內廚房。

稽留,遲滯。耽擱時間。

趨,小步快走。

門樞,門檻。

齊姜,本謂齊國姜姓女子。《詩·衡門》:"豈其娶妻,必齊之姜。"舊箋認為指春秋時晉文公夫人,她督促丈夫奮發起來,終於成就事業。後世因用作指代高貴女子。

亦勝,原作"一勝",據《古樂府》改。

陳陶

1、隴西行:古代歌曲名。

2、貂錦:這裡指戰士。

3、無定河:在陝西北部。

4、春閨:這裡指戰死者的妻子。

陳陶

唐軍將士誓死橫掃匈奴奮不顧身;

五千身穿錦袍的精兵戰死在胡塵。

真可憐呵那無定河邊成堆的白骨,

還是少婦們夢中相依相伴的戀人。

此詩前八句乃幻想之辭,寫天上情景,似與詩之主旨無關。漢樂府多用於宴間演奏,取悅賓客,頗有拼湊割裂現象。此數句又見於《步出夏門行》末段。但樂工拼湊之時,應不會毫無理由,信手胡來。張玉谷謂"起八句言天上物物成雙,鳳凰和鳴,唯有將雛之樂,以反興世間好婦不幸無子,自出待客不得已來"(《古詩賞析》),並指出其於後面寫"健婦"一段有互相映襯發明之作用,"似與下文氣不屬,卻與下意境相關"(同上)。即可備一說。也有人認為此段是樂曲之"艷詞"(前奏),亦屬可能。詩描寫"健婦",取材於一次她接待賓客的全過程:"迎客"、"問客",熱情有禮;"請客"、"坐客",殷勤周到;然後酌酒與客、促令辦飯等種種描述,不厭其煩:無一不反映出她舉止得體,善主中饋。詩中之"客",恐怕不是一般的親友作客者,而是來自中原之過客,故有送客"廢禮"之疑惑, "齊姜不如"之讚美。此詩寫女子而忽略其容貌體態,專一述其"健"(才幹),可謂別具隻眼,亦可見西北地區之民俗。描述看似瑣屑,然筆筆緊扣"健"字刻繪,因而人物形象,益見鮮明。

前八句寫天上景物。若理解這幾句,須先闡明其隱喻之義。“白榆”指玉衡星。“桂樹”指桂星。緯書說“椒、桂生合剛陽。”注文說:“椒桂,陽星之精所生。”道,黃道。《漢書·天文志》:“中道者,黃道,一曰光道。……日之所行為中道,月、五星皆隨之也。”古人認為太陽繞地而行,黃道是想象中的太陽軌道。青龍,東方七宿總名。鳳凰即鶉火。緯書《春秋元命包》說:“火離為鳳凰。”《史記·天官書》:“尾為九子。”《索隱》引宋均說:“屬後宮場,故得兼子,子必九者,以尾有九星也。”(案聞一多說:尾本東官宿,當為龍尾。此雲鳳將九雛蓋與南宮朱雀相亂。)

這八句在表現上,頗有特點。其一,因名借物,賦以形態。某些星宿本以動、植物命名,詩人信手拈來,將它們化為動、植物物本身的形象;並且借“黃道”為通衢大道(古有所謂“天衢”的說法),將這些動、植物形象井然有序地系列在“大道”兩旁,於是造成一種迥異於人間的“仙境”。詩人借物賦形是有選擇的。“桂樹”令人想到傳說中的“月桂”,“龍”、“鳳”是傳說中天上的靈物。就是“白榆”也同尋常人間的榆柳不同。這些事物都是烘托“仙境”所不可少的。其二,這種神仙境界出於詩人的想象,是不存在的,然而,其中的一事一物都實有所指,猶如打燈謎,其用意不在字面,可謂之虛而能實。其三是想象奇妙。全部詩意都是從想象生髮出來。否則,幾個星宿的名稱是構不成詩意的。這八句詩用的是詼諧風趣的筆調,所以雖採用了遊仙詩的形式,卻並非在著意寫神仙事。這種將星宿經作動、植物和人作為詩的意象的寫法,《隴西行》之前就有,象《小雅》的《大東》篇和《九歌》的《東君》。儘管《東群》寫得頗為壯美,卻也不還不能象本篇一樣創造出完整意境。

“好婦出迎客”以下二十四句頌美一位能獨特門戶的“健婦”,是《隴西行》歌辭的正題。詩因何而作,本事已無可稽考。郭茂倩《樂府詩集》卷三十七引《樂府解題》說:“始言婦有容色,能應門承賓。次言善於主饋,終言送迎有禮。”這也只是就字面說的。

寫法上,有以下三點值得注意。

第一是用筆工細。譬如寫主人待客一節,先寫“請客北堂上”指明客座應安設的方位,繼寫“坐客氈氍毹”,表示對客人的恭敬,其中也包含待客的規格。擺酒要擺出“清”“白”兩樣,雖說不上是豐盛,卻是在避免單調,可以看出主人用心的周到。所有這些,都很能表現主人公的講究禮數。有幾個細節寫得非常妙。如寫主人公迎客時,說“伸腰再拜跪”,寫在酒席前應酬,說“酌酒持與客,客言主人持。卻略再拜跪,然後持一杯”,全是連續動作;這類句子,用於人物的刻畫,能夠曲盡其態。又如寫主人用好酒待客,說“酒上正華疏”。倒在杯子里的酒湧出水平面形成一條條的花紋,正表明酒好。這種寫法,應當說是比較形象比。象這樣繪形繪色的筆墨,在樂府詩中是並不多見的。

第二是敘事的嚴整有序。開首二句“好婦出迎客,顏色正敷愉”,簡煉地畫出主人公的容貌姿態。接著寫她對客人施禮、寒暄,把客人讓進堂屋,再寫為客設座,再寫擺酒陪客,再寫酒罷備飯,最後送客盡禮,顯得有極有章法。這樣寫,同詩中表現主人公的落落大方,處事的穩健練達是一致的。

第三是文字質樸。質樸是樂府敘事篇章的共同特點,而本篇尤為突出,描敘一事一物,莫不從實處著筆;並且做到樸素而能生動傳神。如“左顧”、“敕”、“促令”、“盈盈”、“趨”等字眼,都極富表現力。

主人公是一個什麼樣的典型呢?詩人由衷讚美說,古代的賢婦人齊姜同她相比也不免遜色,說她是勝過“丈夫”的“健婦”。在男尊女卑的社會,這種讚譽,可以說是非常之高了。這也正是她在封建社會的婦女中出格的地方。但詩中寫她所有的行為都不僅沒有超越,而且是嚴格遵循封建禮法的。這一點,則是主人公性格的核心。詩的寫法,從始至終扣在一個“禮”字上。

陳陶

《隴西行》共四首,這是第二首。首二句寫將士忠勇,喪亡甚眾;末二句寫犧牲者是春閨少婦日夜盼望歸來團聚的情人。全詩反映了唐代長期征戰帶給人民的痛苦和災難,表達了非戰情緒。三、四兩句,以無定河邊骨與春閨夢裡人比照,虛實相對,宛若電影中的蒙太奇,用意工妙。詩情凄楚,吟來潸然淚下。

《隴西行》是樂府《相和歌·瑟調曲》舊題,內容寫邊塞戰爭。隴西,即今甘肅寧夏隴山以西的地方。陳陶的《隴西行》共四首,此其二。詩反映了唐代長期的邊塞戰爭給人民帶來的痛苦和災難。首二句以精鍊概括的語言,敘述了一個慷慨悲壯的激戰場面。唐軍誓死殺敵,奮不顧身,但結果五千將士全部喪身“胡塵”。“誓掃”、“不顧”,表現了唐軍將士忠勇敢戰的氣概和獻身精神。漢代羽林軍穿錦衣貂裘,這裡借指精銳部隊。部隊如此精良,戰死者達五千之眾,足見戰鬥之激烈和傷亡之慘重。

接著,筆鋒一轉,逼出正意:“可憐無定河邊骨,猶是春閨夢裡人。”這裡沒有直寫戰爭帶來的悲慘景象,也沒有渲染家人的悲傷情緒,而是匠心獨運,把“河邊骨”和“春閨夢”聯繫起來,寫閨中妻子不知徵人戰死,仍然在夢中想見已成白骨的丈夫,使全詩產生震撼心靈的悲劇力量。知道親人死去,固然會引起悲傷,但確知親人的下落,畢竟是一種告慰。而這裡,長年音訊杳然,人早已變成無定河邊的枯骨,妻子卻還在夢境之中盼他早日歸來團聚。災難和不幸降臨到身上,不但毫不覺察,反而滿懷著熱切美好的希望,這才是真正的悲劇。

明代楊慎《升庵詩話》認為,此詩化用了漢代賈捐之《議罷珠崖疏》“父戰死於前,子斗傷於後,女子乘亭鄣,孤兒號於道,老母、寡妻飲泣巷哭,遙設虛祭,想魂乎萬里之外”的文意,稱它“一變而妙,真奪胎換骨矣”。賈文著力渲染孤兒寡母遙祭追魂,痛哭於道的悲哀氣氛,寫得沉痛而富有情致。文中寫家人“設祭”、“想魂”,顯然已知徵人戰死。而陳陶詩中的少婦則深信丈夫還活著,絲毫不疑其已經死去,幾番夢中相逢。詩意更深摯,情景更凄慘,因而也更能使人一灑同情之淚。

這詩的跌宕處全在三、四兩句。“可憐”句緊承前句,本題中之義:“猶是”句盪開一筆,另闢新境。“無定河邊骨”和“春閨夢裡人”,一邊是現實,一邊是夢境;一邊是悲哀凄涼的枯骨,一邊是年輕英俊的戰士,虛實相對,榮枯迥異,造成強烈的藝術效果。一個“可憐”,一個“猶是”,包含著多麼深沉的感慨,凝聚了詩人對戰死者及其家人的無限同情。

明王世貞《藝苑卮言》讚賞此詩后二句“用意工妙”,但指責前二句“筋骨畢露”,后二句為其所累。其實,首句寫唐軍將士奮不顧身“誓掃匈奴”,給人留下了深刻的印象。而次句寫五千精良之兵,一旦之間喪身於“胡塵”,確實令人痛惜。徵人戰死得悲壯,少婦的命運就更值得同情。所以這些描寫正是為後二句表現少婦思念徵人張本。可以說,若無前二句明白暢達的敘述描寫作鋪墊,想亦難見后二句“用意”之“工妙”。