邊際效用學派

邊際效用學派

邊際效用學派是在19世紀70年代初,作為傳統經濟學的對立面出現的經濟學學派。

邊際效用學派的奠基者是三位幾乎同時各自獨立提出主觀價值論的經濟學家:英國的傑文斯、奧地利的門格爾和法國的瓦爾拉斯。傑文斯在1871年發表的《政治經濟學理論》中,提出了“最後效用程度”價值論。邊際效用學派在方法論上反對德國歷史學派,主張抽象演繹法。他們把人類社會的經濟生活歸結為人的無限慾望和數量有限的資源之間的關係,把人的慾望及其滿足作為研究的對象和出發點。

邊際效用學派是在19世紀70年代初,作為傳統經濟學的對立面出現的。它的奠基者是幾乎同時獨立提出主觀價值論的三位經濟學家:英國的W.S.傑文斯、奧地利的C.門格爾和法國的L.瓦爾拉斯。傑文斯在 1871 年發表的《政治經濟學理論》中,提出了“最後效用程度”價值論。門格爾在同年出版的《國民經濟學原理》中提出,物品價值取決於該物品所提供各種慾望滿足中最不重要的慾望滿足對人的福利所具有的意義。瓦爾拉斯則在《純粹政治經濟學綱要》(1874~1877)中提出稀少性價值論。他們以不同的術語與不盡相同的方法,論證同一個原理:商品價值是人對商品效用評價,價值量取決於物品滿足最後的亦即最小慾望的那一單位的效用。1884年,F.von維塞爾在其《經濟價值的起源及主要規律》一書中把這個效用稱為“邊際效用”。此後,邊際效用概念即被沿用。

邊際效用學派在19世紀80~90年代得到很大發展。一方面,邊際效用價值論本身愈益完備和系統化;另一方面,邊際效用原理又被擴大和引伸到分配領域,實現了邊際效用理論的普遍化。就研究方法而論,逐漸形成兩大支流,一支著重以心理分析方法建立理論體系,另一支則強調運用數學方法進行表述和論證。前者以奧地利學派的門格爾的繼承人維塞爾和E.von柏姆-巴維克以及美國的J.B.克拉克為代表,後者以瑞士洛桑學派奠基人瓦爾拉斯及其直接繼承者V.帕累托為代表。隨著資本主義社會的發展和馬克思主義的廣泛傳播,邊際效用學派的矛頭愈益直接和公開,其中以柏姆-巴維克最為突出。

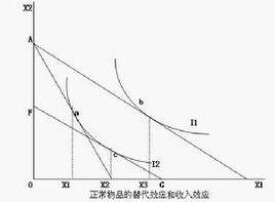

邊際效用學派的理論基礎是邊際效用價值論。這個理論指出,商品價值是一種主觀現象,表示人對物品滿足人的慾望能力的感覺和評價;價值來源於效用,又以物品稀缺性為條件;價值尺度是邊際效用;不能直接滿足人的慾望的生產資料的價值,由其參與生產的最終消費品的邊際效用決定;物品市場價格是買賣雙方對物品效用主觀評價、彼此均衡的結果,如果其他商品價格不變,則某一商品價格只由該商品供求雙方的主觀評價來調節,並由能使供求達於均衡邊際評價來決定;如果考察所有商品在相互影響和制約條件下價格決定,則各商品的價格之比應等於他們邊際效用之比。

邊際效用價值論批判古典政治經濟學的勞動價值論。邊際效用學派的幾種主要的分配理論,雖然都以主觀價值論為基礎,但其分析的前提條件和具體論證又各不相同。

傑文斯在1871年發表的《政治經濟學理論》中,提出了“最後效用程度”價值論。

門格爾在同年出版的《國民經濟學原理》中提出,物品價值取決於該物品所提供的各種慾望滿足中最不重要的慾望滿足對人的福利所具有的意義。

瓦爾拉斯則在《純粹政治經濟學綱要》中提出了“稀少性”價值論。他們以不同的術語和不盡相同的方法,論證了同一個原理:商品價值是人對商品效用的評價,價值量取決於物品滿足最後的亦即最小慾望的那一單位的效用。

1884年,維塞爾在其《經濟價值的起源及主要規律》一書中把這個效用稱為“邊際效用”。此後,邊際效用概念即被沿用。

方法論

邊際效用學派

邊際效用價值論

邊際效用學派

分配理論

邊際效用學派

邊際效用學派

克拉克的邊際生產力論進一步將邊際效用論、生產三要素論和土地收益遞減律”結合起來,從理論上證明了完全自由競爭的靜態社會條件下,存在著按照生產要素的實際生產貢獻(即按邊際生產力)決定收入的自然規律。克拉克指出,邊際效用論、生產三要素論和土地收益遞減律都是不必再證明的公理,而勞動與資本收益遞減律又是土地收益遞減律的擴大。據此,他指出,在勞動不變而相繼增加資本時,每一單位增加資本所提供的產量(產值)增量依次遞減,最後增加的單位資本所增加的產量(產值),就是資本的邊際生產力。由於資本家與企業家之間利害關係的制約,資本利息必決定於資本邊際生產力。同樣,在資本不變而相繼增加勞動時,每一增量勞動所提供的增量產量(或產值)依次遞減,最後增加的單位勞動所增加的產量(產值),就是勞動的邊際生產力。勞動與資本的利害關係使工資必決定於勞動邊際生產力。企業家是執行“調和職能”的勞動者,所以企業家收入屬於工資中之一類,按勞動邊際生產力決定。土地歸屬於資本,地租是土地投資的報酬,按資本邊際生產力決定。企業超額利潤是暫時的過渡性的動態經濟範疇,將會因技術水平的普遍提高而化為其他收入(主要是加到工資中)。邊際生產力論的出現,最終完成了將邊際效用原理推廣到包括產品分配領域在內的整個經濟領域的過程。它也是邊際效用學派的最具代表性的分配論。

邊際效用學派對經濟學有廣泛而深遠的影響。邊際效用論和邊際生產力論是以A.馬歇爾為代表的英國劍橋學派的理論支柱之一,又是現代微觀經濟學的重要組成部分。J.M.凱恩斯完全接受了包括邊際生產力分配論在內的邊際原理和方法,將它推廣應用於分析宏觀經濟範疇,從而使邊際原理成為現代宏觀經濟學的重要工具之一。由傑文斯和洛桑學派倡導的數學分析方法,在20世紀30年代以後的經濟計量學中被大大地發展了。近些年來,邊際效用學派的理論原理、分析方法和以自由競爭為中心內容的政策主張,在現代新古典學派,包括后凱恩斯主義兩大支派之一的新古典綜合派代表者的著作中愈益受到重視和宣揚,成為他們的經濟增長論和分配論的重要理論依據。與此同時,這些理論和方法也受到后凱恩斯主義另一支派即英國新劍橋學派的猛烈抨擊。雙方圍繞資本問題展開的論戰,是后凱恩斯學派中“兩個劍橋之爭”的重要組成部分。此外,美國的一些激進經濟學家也對邊際生產力論提出了嚴厲的批判。

邊際效用學派對經濟學有廣泛而深遠的影響。邊際效用論和邊際生產力論是以馬歇爾為代表的英國劍橋學派的理論支柱之一,又是現代微觀經濟學的重要組成部分。

每種歷史都是由人撰修的。開始時往往只是一個大概的敘述,且由參與提出某種觀點的人所寫成。這種敘述繼而被其他人重複與擴大,終於變成一種標準的形式,為後來者所接受。邊際效用思想史的歷程正是如此。

讓我們從考察邊際效用史最終採取的標準形式開始。通常的邊際效用史的開頭總是說,傑文斯、門格爾和瓦爾拉斯在1870年代初同時而又各自獨立地發現了邊際效用。人們評論道:在相距甚遠的倫敦、維也納和洛桑幾乎同時出現這種邊際效用理論是令人驚異的,因而必定有當時的若干條件促成了這一發展。標準的歷史著作通常還包含這樣的評論:邊際效用學派的出現標誌著現代經濟學的開端,因為它把經濟學家們的注意力從成本(或更偏重於勞動成本)轉向邊際效用以說明價值,並且,從更廣闊的視野來看,從自然轉向人。它還是“主觀的”或“心理的”經濟學的開端。邊際效用學派興起的標準說法引述若干其他著作家(他們是這場革命的先驅者),最後順理成章地敘說步先驅者後塵的這些人的著作。

邊際效用學派史的這種說法已為所有著作家所接受,它無疑準確地反映了這個領域在1871年之後所發生的事情。先驅者是很多的(他們總是有的);革命發生了(如果我們不堅持這樣理解革命的定義,即不考慮此革命進程實際上在20年間,直到它的一位英雄去世之前尚未被發現的話);其他經濟學家追隨著這些首領們(當然不會長期不變)。不過,只要對這些相同的資料在選擇和側重點上加以適當改變,便可得出一系列實際上同樣準確但又完全不同的說法。

考察一下邊際效用發現史的幾種不同的寫法是有趣的,也許還是有益的。一種說法強調同時和獨立發現邊際效用,但不是由傑文斯、門格爾和瓦爾拉斯在1870年代,而是由杜皮特、戈森和詹寧斯在1850年代中期。這就把經濟學現代時期的開端從1871年推前到1854年。剛提到的這幾位著作家在1854年沒有發表他們關於這個問題的最初文章或著作,但傑文斯、門格爾和瓦爾拉斯也都不是在1871年發表他們的有關論著。眾所周知但通常忽略的是,作為邊際效用史的正式說法,“三位一體”首次公布他們發現的日期是:1862年(傑文斯);1871年(門格爾);1873年(瓦爾拉斯)。這些日期並不顯得比另一個“三位一體”發現的日期更“同時”:杜皮特(1844年),戈森(1854年),詹寧斯(1855年)。誰也不否認後來的一組(傑文斯、門格爾和瓦爾拉斯)的解釋和理解要高於先前的一組(杜皮特、戈森和詹寧斯)。但是,同傑文斯、門格爾和瓦爾拉斯相比,威斯蒂德、維色和帕累托對邊際效用有更好地理解和更透徹和更周詳地說明。當然,對傑文斯、門格爾和瓦爾拉斯的稱讚來得比杜皮特、戈森和詹寧斯的要早一些,但並不像人們有時想象的那麼早。一般來說,同1870年代的著作家倚重於前人相比,威斯蒂德、維色和帕累托更倚重於1870年代初期著作家,儘管我們一定記得,傑文斯曾向詹寧斯致謝,瓦爾拉斯也曾徵引過杜皮特。無論誰對1870年代的各位著作家說了些什麼,以支持他的觀點,即認為這些人代表著邊際效用論的奠基者,他都會對1850年代著作家的思想感到驚奇。這不是硬要把邊際效用學派的開端放到19世紀中葉。正式的說法把開端之時放到20年後;這種說法是站得住腳的;它無疑應延緩20年。

如果1854年不宜代替1871年作為邊際效用史的起點的話,1890年也許可以這樣做。強調這個日期的著作可以這樣說:1890年前後,奧地利、英國、美國和瑞士的經濟學家們開始在經濟分析中廣泛應用邊際效用,這種應用在一定程度上在世界經濟學中一直延續至今。這種應用集中在下面這些人有影響的著作中:奧地利的維色和龐巴維克,以及瑞士的帕累托。持此看法的人可能繼續說,一代人以前,傑文斯、門格爾和瓦爾拉斯的著述已經預兆了90年代的著作家的著作。但是,這三人的著作-持上述觀點的人會指出-在80年代末之前一直未受重視,湮沒無聞,對邊際效用論在倫敦、劍橋、維也納、洛桑以及美國的活躍沒有做什麼工作。他們還會列出一張長長的名單,把先驅者溯至杜皮特、詹寧斯、戈森以及前面這兩人對傑文斯和瓦爾拉斯的影響。當然,1855年以前,甚至遠在經濟思想萌發之時,先驅者的先驅者已在不同程度和範圍內提出過類似的思想。

還有一種說法不強調某個特定時間(1854,1871或1891年)作為邊際效用論史的開端。這種說法可能否認任何單獨一年同該歷史的關聯,而可能會側重於這樣的假設,即論效用的文章在各個時期都有,它們在經濟文獻中的比重的變動,比人們想象的要小。或者,持此看法的人會說,如果這種比重增加了,那麼它也是一代一代逐漸增加的,而不會突然猛增並值得引起人們的注意。

某人可能撰寫一部完全矯揉造作但又是正確的並能博得一些人滿意的歷史,他會指出,從1834年開始,幾乎每10年在邊際效用史上就會發生一個事件,因而這些年份即可作為一些路標:1834年,勞埃德;1844年,杜皮特;1854年,戈森;1862年,傑文斯;1874年,瓦爾拉斯;1884年,維色;(1894年和1904年是未出英雄的時期,該時期的主要事件是邊際效用學說被同行們所吸收);1914年,斯魯茨基;1924年,弗里奇;1934年,蘭格;1944年,紐曼和摩根斯特。這種周期性無非表明邊際分析已經歷了一個很長時期,此外,顯然什麼也沒有說明。

如前所述,現今正式的說法無疑具有同以上提到的各種說法同樣多的好處,如果不更多的話。這種說法認為邊際效用學派始於1871年前後,並引導讀者回溯到先驅者和追溯到後繼者。也許正因如此,這種正式說法才沒有受到其他說法的挑戰而繼續屹立在這塊陣地上。

關於邊際效用學派的這種正式說法,對我們來說是簡單、確實和幾乎顯而易見的,但對1870年之後的那一代人來說卻不是這樣。當時沒有人認識到在經濟學中發生了一場革命(在後來的思想史家所描述的意義上)。1880年代中期以前也沒有人對這個革命的各種事件提出一種正式的說法。等到經濟思想史家普遍接受這種正式說法時,又一個20年過去了。邊際效用學派的歷史提供了一個很好的例證,說明一種思想的形成和擴展是多麼緩慢。

我們就來追蹤一下邊際效用學派歷史正式說法的緩慢發展過程。研究這個歷史的第一步是對先驅者的探索。傑文斯、門格爾和瓦爾拉斯都曾列出一些著作家,對這些人的思想(在不同程度上)表示過謝意。第二步是更困難的。它包括認識到,傑文斯、門格爾和瓦爾拉斯大約同時發表了邊際效用問題的著作。這一步要求認識到這樣一些簡單的事實:傑文斯、門格爾和瓦爾拉斯所寫的這三本書確是存在的,他們研究了基本相同的課題等等。這並不像所想的那樣簡單。方法和用語上的差異,同時了解國際文獻的經濟學家為數甚少,使得在1871年後的15年間沒有人認識到用不同語言撰寫的這些著作的相似性。傑文斯就是一例。儘管他對邊際效用的著作目錄抱有強烈興趣,儘管他同經濟學界有許多聯繫,可是直到他於1882年去世,也不知道卡爾·門格爾在1871年所寫的一本關於效用問題的著作同他自己的《理論》如此相近,以致經濟思想史家們把門格爾的名字同他的名字聯繫起來。

里昂·瓦爾拉斯第一次公開地把傑文斯、門格爾和瓦爾拉斯的名字聯繫在一起是在1886年的《貨幣論》中。其他人看到這種關聯,就所有的主要語言來說,是在1886年之後和1890年之前。但是遲至1885年4月瓦爾拉斯在其戈森研究中也把戈森的思想同傑文斯的思想聯繫起來,而沒有提到門格爾。瓦爾拉斯於1874年經J.A.布魯爾介紹與傑文斯開始聯繫,布魯爾還於1883年介紹瓦爾拉斯同門格爾相識,但是,瓦爾拉斯評價門格爾是很久以後的事了。

在奧地利,公開承認上述三人同時發現邊際效用價值論並不更快些。門格爾與布魯爾早有通信聯繫,後者又把他介紹給瓦爾拉斯;他隨後與瓦爾拉斯也有了通信往來。但是,他也許並沒有明確意識到他就是三位一體中的一員,直到瓦爾拉斯送他一本《貨幣論》,他才看到這一點,因為這本書包含著對他們三人觀點的類似性的首次公開表述。瓦爾拉斯在1887年給門格爾的一封信中也說:“我們好幾個人(傑文斯,您和我)分別獲得了同一觀念。”門格爾顯然傳布了這個說法。1887年埃米爾·薩克斯把瓦爾拉斯·傑文斯同門格爾聯繫起來,這是德文文獻中的首次表述。他在該文中還要求注意到戈森,而且列舉了皮爾遜和龐巴維克作為追隨者。翌年,維色提出了一個更詳細的邊際效用歷史。而在僅僅4 years ago即1884年,維色還只是引述了門格爾和傑文斯。在龐巴維克1886年的極為重要的論文中,沒有把瓦爾拉斯作為邊際效用思想的一位獨立發現者,而這才是他的實際地位。奧地利人早已知道傑文斯和門格爾有某些共同點;他們也應當知道傑文斯已把他自己的思想完全同瓦爾拉斯的思想視為一致,因而他們應當得出門格爾與瓦爾拉斯也有許多共同點的結論。但是他們沒有這樣做。

關於傑文斯、門格爾和瓦爾拉斯基本上寫的是相同的東西這一思想何時傳入英國,我們尚不能非常肯定地予以確定。所有三人都出現在傑文斯《理論》第3版(1888年)中。威斯蒂德在其《經濟科學入門》(1888年)序言中,曾對邊際效用的發展提出一種標準的出色的說明,當然也包括承認傑文斯、門格爾和瓦爾拉斯觀點的類似性。1890年馬歇爾在其《原理》中承認了這種類似性;在這裡,他以自己的方式重新表述了邊際效用史(在一個腳註中),列舉了先驅者,並以列數傑文斯、門格爾和瓦爾拉斯而告。當然,我們知道,傑文斯(死於1882年8月)不曾知道門格爾的《原理》。很久以後(1888年),詹姆士·鮑納在為《經濟學季刊》所寫的“奧地利經濟學家及其價值觀點”中談到了傑文斯與奧地利人的聯繫,但沒有提到瓦爾拉斯。

一旦經濟學家們認識到傑文斯、門格爾和瓦爾拉斯的著作有著顯然類似的論題,他們觀點的獨立性問題就提出來了。提出這個問題是不困難的。當傑文斯就他的優先權要求與瓦爾拉斯交換意見時,瓦爾拉斯隨即承認傑文斯的著作完全是獨立的。反過來,傑文斯也承認瓦爾拉斯獨立地發揮了他自己的理論。當然,傑文斯不知道門格爾的《原理》,自然也就沒有判斷其優先權。而當瓦爾拉斯得悉他的奧地利同行的思想時,他顯然認可《原理》是對邊際效用論的完全獨立的研究。門格爾沒有公開承認其他兩人的著作;實際上他在任何出版物中也難得提到傑文斯或瓦爾拉斯的名字。原因之一在於,比其他兩人長壽的門格爾在其生前最後30年間在經濟理論上沒有什麼重要建樹。也許我們可以把他對傑文斯和瓦爾拉斯在獨立發現邊際效用方面的地位保持沉默看作是贊同他們的優先權要求。或者也許門格爾的門徒(維色)已經十分鄭重地說到了他支持他們的優先權。總之,在1890年,三位奠基人或他們的門徒已經公開地承認了這一事實:儘管他們達到的結果是類似的,但他們是彼此獨立的。

確實,讀一下他們的著作便會排除掉以為他們缺乏獨創性的任何想法。他們在結構和表述細節上的大的差別對任何人來說都表明,這些著作彼此沒有發生影響:不管在我們今天看來這些差別有多大,都沒有妨礙當時的所有著作家以為此人一定照抄了其他人的思想。出版日期上的不同以及這些著作研究的是同一課題這一現象,曾使M.潘達尼奧里責備門格爾有抄襲之嫌。

但是過了沒有多久,發現了大量的相反的證據,使潘達尼奧里相信他自己判斷有誤,從而放棄了他的指責。令人吃驚的是,三位奠基人即使在認識到他們的類似之後彼此之間也極少注意。實際上,三人之中無一人考慮過自己同其他兩人在理論上的分歧。傑文斯在《理論》第2版中沒有引用瓦爾拉斯任何觀點;在正文中末提及瓦爾拉斯的名字,只在“緒論”中談到他,在著作目錄(作為附錄)中提到他。瓦爾拉斯在其《綱要》第2版中沒有作什麼改變以便包括對傑文斯和門格爾提出的各種不同問題的任何評論。門格爾沒有再出版他的《原理》,他在別處也沒有考察他自己同邊際效用論的其他兩位革新者之間的任何差別。

在1870年到1890年間出版的所有經濟思想通史著作中,只有一本提到過邊際效用,這就是約翰·克爾斯·英格拉姆在這個時期之末發表的歷史著作。他只把傑文斯同效用相聯繫,沒有注意到門格爾,提到瓦爾拉斯和戈森也只是把他們作為使用數學的經濟學家。他在首次發表的歷史著作中寫道:

他的(傑文斯的)“最後效用”概念是機巧的。但是,它充其量不過是表述同質商品的價格概念的一種方式,表示承認由無窮小增量所帶來的增加。指望用這種辦法把經濟理論置於數學方法的支配之下是徒勞的。經過上百頁的數學論證,他提出了(《政治經濟學理論》,第2版,第103頁)一種所謂“精細的計算”(《雙周評論》,1876年11月,第617頁),據說,“整個交換理論和經濟學基本問題的基石”就在這種計算之中。它表示為這樣一個命題:“任何二商品的交換率,將是消費者在交換完成後所得商品量的最後效用程度比率的倒數。”只要我們仍停留在這個完全形而上學的名詞即效用的範圍內,便不能證實和理解上述命題,因為我們沒有辦法從數量上去估計最後的(或任何別的)效用的心理感受。但如果我們把它譯作實際生活的語言,用一個人為得到某物的效用而付出的東西來衡量該物對他的“效用”,則這個命題立刻就顯示是真的。因為傑文斯稱作“最後效用”的東西不過是每單位量的價格,所以上述命題所表示的是:在一個交換行為中,付出的某商品量與其單價(以第三物來估價)的乘積等於所獲得的商品的相應乘積一這個真理顯然不需應用高深的數學即可發現。

我們全文引證了英格拉姆的這段話,因為它是在經濟思想通史中對邊際效用的最初評價。對英格拉姆這位厭棄演繹法而宣揚歷史方法優越性的人來說,上述論述完全是非歷史的和演繹的。

1870年和1890年間只有另外兩本經濟思想史提到過傑文斯、門格爾或瓦爾拉斯的名字,但他們都沒有把這3人聯繫起來。也沒有把其中任何一人同邊際效用聯繫起來。這時期發表的許多其他歷史著作連這一點暗示都沒有。下列作者完全忽略了傑文斯、門格爾和瓦爾拉斯:歐根·杜林,弗朗西斯科·馬里奧梯,亨利希·庫茨,莫瑞茨·邁伊爾,夏爾·佩林,H.艾森哈特,古斯塔夫·科恩。