七村社區

七村社區

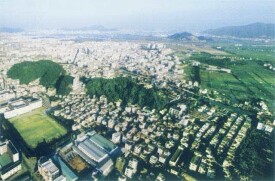

七村社區位於中山市坦洲鎮的徠東北部,坦南公路旁,東南與坦洲鎮同勝社區相鄰,東北與珠海市接壤,西北與坦洲鎮永一村、永二村交界,西南與坦洲村合勝社區相鄰。社區內街道寬闊,交通方便,工廠、企業、酒樓、餐廳、商店遍布大街小巷,學校、幼兒園、衛生站等公共福利設施也一應俱全。

轄區總面積9500多畝,共有常住人口約 5145 人,共轄21個居民小組,包括 永祥 小組、順利 小組、蕉圍 小組等。

七村社區

七村社區

七村社區位於坦洲鎮東北部,坦南公路旁,離坦洲鎮政府所在地3公里,東南與同勝村相鄰,東北與珠海市接讓,西北與永一、永二交界,西南與坦洲村合勝村相鄰。總面積9500多畝,(其中住宅、公建用地約500多畝),2010常住戶口1091多戶,人口5108人,常設村民小組21個,本村在坦洲鎮60—80年代屬高沙區,農業生產受潮水影響較大。60年代前以種水稻為主。70年代開始發展種植甘蔗,高峰時比例為甘蔗2500多畝,水稻5500多畝。80年代利用旱基種有少量香蕉,90年代隨著改變開放之風,工農業共同發展。

椐一些老人及歷史資料記載,七村在清光渚十一年(1885年)開始有人在此定居,先後築成南祥圍、下三圍,其餘都是大片灘途(我們在1988年在英圍隊建自來水挖井時,地下4米發現了紅樹林種子及蟹殘骸),92在永祥圍尾,挖進10米深時也發現類物質流出的水十分咸,進一步證明了我村在200多年前是大海灘途逐步由人圍墾而成的。特別是清朝末年和日本侵略中國時,人民為了逃避戰火。從順德江門等地逃荒到此定居,解放時本村人口不足1000人,清朝末年稱香山縣,民國時期坦洲稱中山縣下五區(含前山、才微)三洲鄉,七村屬三洲鄉管轄下的七堡、六堡。七堡最後兩屆保長是湯根、蔡根,六堡最後兩屆保長是林廣彬、吳德添。解放初七村歸同勝鄉管轄,六村歸永勝鄉管轄。(從52年土改到1960年)。

1952年開始搞土地改革,政府把地主土地無償分給農民耕種,農民主要向政府交納少量公糧(即稅金)剩餘全部歸自己,充分調動了農民積極性。糧食生產迅速恢復和發展。由於各家各戶單幹,對自然災害主要是颱風,鹹水加上各戶勞動力差及疾病等,政府號召群眾自覺組成了互助合作組(即在農忙季節工換工辦法互相幫助)到56年同勝成立了同勝高級農業社,七村涌以永祥圍為社址成立了同星初級農業社,黎北勝任社長。

1958年大躍進成立三鄉人民公社,七村河為界,以下三至咸圍、果子至永一永二包括三鄉茅灣村稱鶴灣營,七村河東南面以順利至大利、英圍至同勝十四村等稱同勝營。人民公社一大二公,全面成立大飯堂,吃飯不要錢,提出十五年超英趕美等口號,為鼓舞士氣提出)。

三千八變:三千是每畝糧食超千斤,每人口糧一千斤,每人分配一千元。

八變是:1、農業實現機械化,2、茅寮變作磚屋化(樓上樓下),3、水稻大行變翻耕(一造變兩造),4、照明煤油燈變電燈,5、緣化荒山變果山,6、水網河涌變漁塘,7、農村變作花園樣,8、文明富足四無香。

提出這樣口號是違背了當時歷史條件及經濟基礎,所以有些人暗暗地講(因明講受批評甚至鬥爭遊街)要實現這些指標怕已骨頭打鼓了。失去了奮鬥信心,60年全面遭遇連續三年困難時期,加上人為的政策失誤,農業生產遭到嚴重破壞,糧食產量年年下降。為迅速恢復生產。60年下半年成立坦洲人民公社,恢復同勝鄉機構。為進一步調動農民生產積極性,劉少奇同志在59年當選國家主席后提出,在農村實行三自一包,四大自由,三自一包即:1、恢復自留地,2、恢復自由市場,3、各生產隊自負經營。一包就是包產到戶。四大自由是:1、買賣自由,2、勞動自由,3、自由組織(按實際情況自由組織生產隊),4、管理自由。實行三級所有隊為基礎(公社、大隊、生產隊)生產權力下放到生產隊。

因此,經群眾討論及公社批准,61年七村與同勝分開,成立七村大隊管理委員會。延續到1968年,69年至78年設七村大隊革命委員會。79-83年設七村村民委員會。84-86年設七村鄉人民政府。87年恢復七村村民委員會。1989年到1998年為推進農村改革,方便對外商聯繫接洽增設七村管理區,2002年設七村社區居委會。不管機構名稱如何,實質性沒有什麼變化,1、管轄地域無變,2、領導班子性質無變,3、經濟實質無變。但除著社會進步,法制加強經濟發展,推進了依法治村、民主治村,實行了兩公開、一監督機制。