囊膜

囊膜

囊膜(envelop)也作“包膜” 。大多數動物病毒,在毒粒外被有由糖蛋白,脂肪所形成的外膜,稱之為包膜。糖蛋白在膜上往往形成各種形狀的突起,叫刺突。一般認為,包膜是在病毒進出宿主細胞膜時帶上的特殊結構。帶有包膜的病毒更容易進入宿主細胞,它幫助病毒在宿主體內的擴散與繁殖,提高了病毒的致病性包膜在識別寄主、侵入寄主細胞,病毒的抗原性方面起重要作用。

| ▪ 病理生理學 | ▪病理形態學 | ▪病理組織學 | ▪ 病因學 | ▪畸形學 |

| ▪, 癥狀學 | ▪, 病徵 | ▪, 癥狀 | ▪, 前驅癥狀 | ▪,綜合癥狀 |

| ▪,診斷病徵 | ▪,突發病徵 | ▪, 昆蟲 , 免疫原 | ▪, 包囊作用 | ▪,黑變作用 |

| ▪, 吞噬作用 | ▪, 體液免疫 | ▪, 天蠶 ,素 | ▪, 天蠶 , 抗菌肽 | ▪, 蜜蜂抗菌肽 |

| ▪, 蠅抗菌肽 | ▪, 現患率 | ▪,致病力 | ▪, 病原體 | ▪,專性病原體 |

| ▪,兼性病原體 | ▪, 昆蟲 , 病原性 | ▪, 宿主特異性 | ▪,宿主域 | ▪, 廣譜 , 昆蟲病毒 |

| ▪,潛勢病原體 | ▪, 感染力 | ▪, 發病率 | ▪, 侵襲 | ▪, 潛伏期 |

| ▪ 潛伏性感染 | ▪誘發 | ▪帶毒狀態 | ▪激活因子 | ▪感染 |

| ▪, 原發感染 | ▪, 交叉感染 | ▪, 繼發感染 | ▪, 再感染 | ▪,雙重感染 |

| ▪, 混合感染 | ▪,感染期 | ▪, 蜂蟎病 | ▪, 美洲幼蟲腐臭病 | ▪, 歐洲幼蟲腐臭病 |

| ▪, 變形蟲病 | ▪, 蜜蜂 , 蠅蛆病 | ▪, 並眼症 | ▪,彼得拉哈, 五月病 | ▪, 藍色病 |

| ▪, 幼蟲 , 白堊病 | ▪,表皮壞死症 | ▪,軟化病 | ▪,急性麻痹病 | ▪,慢性麻痹病 |

| ▪, 芽孢 ,桿菌麻痹病 | ▪, 囊雛病 | ▪,春季病 | ▪,縮短病 | ▪, 黑化病 |

| ▪,乳狀菌病 | ▪,洛氏病 | ▪, 幼蟲 , 結石病 | ▪,杉毒病 | ▪,天然宿主 |

| ▪,偶見宿主 | ▪,替代宿主 | ▪,非, 包含體 , 病毒 | ▪,包含體病毒 | ▪, 包含體 |

| ▪, 病毒粒子 | ▪, 核型 ,多角體病 | ▪, 核型多角體病毒 | ▪,質型多角體病 | ▪, 質型多角體病毒 |

| ▪, 多角體 | ▪,多角體膜 | ▪, 多角體蛋白 | ▪,核殼體 | ▪, 殼粒 |

| ▪, 殼體 | ▪, 囊膜 | ▪, 髓核 | ▪,病毒束 | ▪,單粒包埋型病毒 |

| ▪,多粒包埋型病毒 | ▪,隱蔽期 | ▪,病毒發生基質 | ▪,顆粒體病 | ▪, 顆粒體病毒 |

| ▪,顆粒體蛋白 | ▪,顆粒體 | ▪, 桿狀病毒 | ▪,膿病 | ▪,樹頂病 |

| ▪,萎縮病 | ▪, 馬來亞 ,病 | ▪,重組桿狀病毒 | ▪, 桿狀病毒 , 表達載體 , 系統 | ▪, 桿狀病毒 , 穿梭載體 |

| ▪,無包含體突變株 | ▪,病毒增強素 | ▪,細胞釋放病毒 | ▪,多角體衍生病毒 | ▪,質型多角體病毒電泳型 |

| ▪,家蠶空頭性軟化病 | ▪, 家蠅 , 病毒 | ▪,松, 天蛾 ,β病毒 | ▪,蚜蟲致死麻痹病 | ▪, 棉鈴蟲 ,矮縮病 |

| ▪,臍橙螟慢性矮縮病 | ▪, 昆蟲痘病毒 | ▪, 球狀體 | ▪, 紡錘體 | ▪,球狀體蛋白 |

| ▪,紡錘體蛋白 | ▪,昆蟲痘病毒病 | ▪, 虹彩病毒 ,病 | ▪,昆蟲虹彩病毒 | ▪,濃核症 |

| ▪,濃核病毒 | ▪,囊泡病毒 | ▪,多分DNA病毒 | ▪, 姬蜂 , 病毒 | ▪, 繭蜂 , 病毒 |

| ▪,病毒與, 寄生蜂 , 共生現象 | ▪, 果蠅 , 西格馬 , 病毒 | ▪, 小RNA病毒 | ▪,潛伏型病毒 | ▪, 原病毒 |

| ▪, 介體 | ▪,專性病原性細菌 | ▪,兼性病原性細菌 | ▪,家蠶猝倒病 | ▪, 蘇雲金桿菌 |

| ▪, 血清型 | ▪,孢子時期 | ▪,營養體時期 | ▪, 孢子囊 , 時期 | ▪,α, 外毒素 |

| ▪,β外毒素 | ▪, 伴孢晶體 | ▪,殺蟲抗生素 | ▪, 性比 , 螺旋體 | ▪,殺雄作用 |

| ▪,僵病 | ▪, 蚜蟲疫霉 | ▪, 冬蟲夏草 | ▪,蟲草菌素 | ▪, 蟬花 |

| ▪, 附著胞 | ▪,入侵絲 | ▪,入侵板 | ▪,菌絲段 | ▪, 芽生孢子 |

| ▪, 白僵病 | ▪, 白僵菌 ,素Ⅰ | ▪,類白僵菌素Ⅱ | ▪,卵孢白僵菌素 | ▪, 卵孢素 |

| ▪, 綠僵病 | ▪,黃僵病 | ▪, 微循環產孢 | ▪, 綠僵菌素 | ▪,殺青蟲素A |

| ▪, 殺蟎素 | ▪, 日光黴素 | ▪, 微孢子蟲病 | ▪, 微孢子蟲 | ▪,孢原質 |

| ▪, 營養體 | ▪,裂殖生殖 | ▪, 裂殖體 | ▪,靜止子 | ▪,產孢生殖 |

| ▪,產孢體 | ▪,孢子母細胞 | ▪,連核 | ▪,極絲 | ▪,極絲柄 |

| ▪,極, 質體 | ▪, 蜜蜂 , 微粒子 ,病 | ▪,家蠶微粒子病 | ▪,昆蟲寄生性線蟲 | ▪,侵染期幼蟲 |

| ▪,弱毒感染 | ▪,減毒作用 | ▪, 生物殺蟲劑 | ▪,微生物防治 | ▪, 微生物殺蟲劑 |

| ▪,水平傳遞 | ▪,垂直傳遞 | ▪,經卵巢傳遞 | ▪,經卵表傳遞 | ▪,經, 發育期 , 傳遞 |

| ▪, 微量 , 喂飼 | ▪,經口 | |||

以上科技名詞按拼音字母排序,排名不分先後

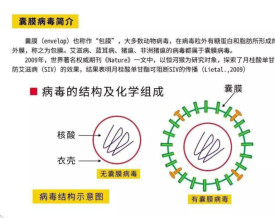

囊膜(envelope)是指病毒外殼包被的由蛋白質、多糖和脂類構成的類脂雙層膜,也稱為包膜。囊膜主要來源於宿主細胞膜(磷脂層和膜蛋白),但也包含有一些病毒自身的糖蛋白。一般認為,囊膜是在病毒進出宿主細胞膜時帶上的特殊結構。

病毒囊膜的主要功能是幫助病毒進入宿主細胞。首先包膜表面上的糖蛋白識別並結合宿主表面受體,接著病毒包膜與宿主細胞膜結合,最後病毒衣殼和病毒基因組進入宿主,完成感染過程。

帶有包膜的病毒更容易進入宿主細胞,它幫助病毒在宿主體內的擴散與繁殖,提高了病毒的致病性。囊膜在識別寄主、侵入寄主細胞,病毒的抗原性方面起重要作用。

囊膜病毒膜融合的分子機制可歸結為囊膜蛋白構象變化形成多聚體導致膜融合,囊膜蛋白的正確摺疊可能是生物體內脂質雙層膜融合的結構基礎。

有囊膜病毒感染細胞的第一步是病毒囊膜與靶細胞膜粘附、融合,融合的結果導致病毒核衣殼進入靶細胞,感染細胞表達的病毒蛋白轉運到細胞膜上,它又可促使感染細胞與未感染的細胞融合, 使病毒感染不斷擴散。由此可見,病毒囊膜在病毒感染過程中起重要作用,因而破壞病毒囊膜是切斷傳播途徑的關鍵之一。

當囊膜病毒感染宿主細胞時, 其囊膜與宿主細胞膜相互融合,進而使病毒粒子侵入宿主細胞內(病毒的遺傳物質是以核衣殼的形式進入)。現已知道,病毒的表面糖蛋白(通過識別結合相應的特異性受體)介導這一融合過程,而這一融合過程是囊膜病毒侵染的第一道關口。

早期的研究發現,病毒的囊膜與致病力相關,用脂溶性溶劑溶解破壞囊膜后,囊膜病毒即失去感染性,因為囊膜上有一種或幾種病毒基因所編碼的囊膜蛋白,它(們)與病毒的感染關係密切。病毒囊膜表面的囊膜蛋白通常有1 ~ 3 種,這主要取決於不同的病毒科,而且多數為糖基化的糖蛋白,並且越來越多的證據表明,糖基修飾對病毒是極為有利的。

徠在病毒囊膜上呈突起狀的糖蛋白為典型的Ⅰ 型(或Ⅱ型,較少見,如副黏病毒的HN)完整膜蛋白,是由病毒本身編碼、由被感染細胞所合成的,其被整合到宿主細胞膜上,最後再整合到處於出芽狀態的病毒上,除了其在病毒膜融合中的作用以外,宿主的許多免疫反應靶向這些糖基化蛋白,因而是免疫與疫苗研究的主要靶點。