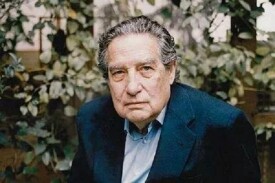

奧克塔維奧·帕斯

墨西哥詩人、散文家

奧克塔維奧·帕斯(Octavio Paz,1914.3.31~1998.4.19),墨西哥詩人、散文家。生於墨西哥城。帕斯的創作融合了拉美本土文化及西班牙語系的文學傳統,繼承歐洲現代主義的形而上追索以及用語言創造自由境界的信念。1990年由於“他的作品充滿激情,視野開闊,滲透著感悟的智慧並體現了完美的人道主義”而獲得諾貝爾文學獎。

奧克塔維奧· 帕斯

1931年開始文學創作,曾與人合辦《欄桿》雜誌。兩年後又創辦了《墨西哥谷地手冊》。當時他對哲學與政治興趣很濃,曾閱讀大量具有馬克思主義傾向的作品。

1937年在尤卡坦米島創辦一所中學,在那裡他發現了荒漠、貧窮和偉大的瑪雅文化,《在石與花之間》就是那時創作的。同年他去西班牙參加了反法西斯作家代表大會,結識了當時西班牙及拉丁美洲最傑出的詩人們。《在你清晰的影子下及其他西班牙的詩》就是在那裡出版的。回到墨西哥以後,帕斯積極投入了援救西班牙流亡者的工作,並創辦了《車間》和《浪子》雜誌。1944年赴美國考察研究。1945年開始外交工作.先後在墨西哥駐法同、瑞士、日本、印度使館任職。

1953至1959年回國從事文學創作。后重返巴黎和新德里,直到1968年為抗議本國政府鎮壓學生運動而辭去駐印度大使職務。從此便致力於文學創作、學術研究和講學活動。在《翻譯與消遣》(1973)中,他翻譯了中國唐宋一些詩人的作品。帕斯的詩歌與散文具有融合歐美,貫通東西,博採眾長、獨樹一幟的特點。

1962至1968年,帕斯被墨西哥政府任命為駐印度大使,從此開始了他對東方文化的探索,研究印度的佛學思想,研究中國的陰陽學說。1969年結集出版了《東山坡》詩集。他的創作道路充滿異彩,涉及過超現實主義、理想主義、存在主義、象徵主義、結構主義。

1963年曾獲比利時國際詩歌大獎,1981年獲西班牙塞萬提斯文學獎,1990年由於“他的作品充滿激惰,視野開闊,滲透著感悟的智慧並體現了完美的人道主義”而獲得諾貝爾文學獎。同時,他還是波士頓大學、墨西哥國立自治大學、哈佛大學、紐約大學授予的名譽博士。

| 作品類別 | 作品名稱 | 原文名 | 年份 |

| 詩歌 | 《太陽石》 | PiedradeSol | 1957 |

| 《假釋的自由》 | Libertadbajopalabra | 1958 | |

| 《火種》 | Salamandra | 1962 | |

| 《東山坡》 | LaderaEste | 1969 | |

| 《清晰的過去》 | Pasadoenclaro | 1974 | |

| 《轉折》 | Vuelta | 1976 | |

| 《向下生長的樹》 | ÁrbolAdentro | 1987 | |

| 散文 | 《孤獨的迷宮》 | Ellaberintodelasoledad | 1950 |

| 《弓與琴》 | ElArcoylaLira | 1956 | |

| 《榆樹上的梨》 | Lasperasdelolmo | 1957 | |

| 《交流》 | CorrienteAlterna | 1967 | |

| 《連接與分解》 | ConjuncionesyDisyunciones | 1969 | |

| 《仁慈的妖魔》 | ElOgroFilantrópico | 1974 | |

| 《索爾·胡安娜·伊內斯或信仰的陷附》 | SorJuanaInesdelaCruzolastrampasdelafe | 1982 | |

| 《人在他的世紀中》 | HombresensuSiglo | 1984 | |

| 《偉大的日子的簡記》 | 1990 | ||

| 《印度紀行》 | VislumbresdelaIndia | 1995 |

| 文學獎 |

▪ 1990 諾貝爾文學獎 《太陽石》 (獲獎) ▪ 1989 法國文學藝術最高勳章(獲獎) ▪ 1988 英國大不列顛百科全書獎(獲獎) ▪ 1987 教科文組織畢加索獎章(獲獎) ▪ 1987 英國艾略特獎(獲獎) ▪ 1986 墨西哥阿爾豐索·雷耶斯獎(獲獎) ▪ 1984 德國法蘭克福國際和平獎(獲獎) ▪ 1982 美國紐斯塔特國際文學獎(獲獎) ▪ 1982 美國俄克拉何馬大學諾伊斯塔德獎(獲獎) ▪ 1981 西班牙塞萬提斯文學獎(獲獎) ▪ 1981 墨西哥國家文學獎(獲獎) ▪ 1979 法國尼薩詩歌金鷹獎(獲獎) ▪ 1977 西班牙評論獎(獲獎) ▪ 1963 比利時國際詩歌大獎(獲獎) |

帕斯之所以榮獲諾貝爾文學獎,正如評奧委員會所說,是因為他的文學作品“充滿激情,視野開闊”,“將哥倫布發現美洲大陸之前的美洲文化、西班牙征服者的文化和西方現代文化融為一體”。在得悉自己獲獎時,帕斯說:“這項獎金不僅僅是頒布發給我的,而且也是給墨西哥和整個拉丁美洲的”,他因為“永遠擁有眾多的讀者”而備受鼓舞。應該說,帕斯獲獎一事又一次表明,西班牙語拉丁美洲文學在第二次世界大戰之後的近半個紀世界文學中異軍突起正在世界文壇上發出光輝。

給予帕斯影響最大的依然是超現實主義。超現實主義表現手法和傳統象徵技巧融合在帕斯詩歌中,但他仍然忠實於自己的創造性和這種創造性的獨特需要。他的詩歌語言、形象都相當一致多早期詩歌多涉及身份特徵,晚近詩作多涉及經驗事件,早期詩作形式多為短行詩句,中期以長句詩行為主,後期還受到東方詩歌如日本傳統徘句形式的影響。他的許多詩是情詩,反映了他的詩歌理論,即:詩是交流,是打破人的孤獨和重複生存整體性的一種手段。他的贈禮就在於,在個人與總體之間、在人與社會之間架起一座橋樑,通過揭示他自己所受到的異化與當代特有的種種憂慮,為飽經坎坷者提供一些慰藉。他的詩集《在你明凈的影子下及其他》(1937)就已引人注目,而《在世界的邊緣》(1942)使他被公認為西班牙語世界最有前途的詩人之一。

帕斯的散文表明,他熟知傳統,視野極為寬廣,學識十分淵博,他是墨西哥國民性的主要闡釋者。墨西哥人的種族構成是:印第安人佔29%,歐印混血者為5%,純白人為15%。在拉美大國中,印第安人和歐印混血人的這種比例是最高的。難怪中國人在訪問墨西哥山區農村時滿目所見者皆像中國人,感到回到了中國南方一樣,十分親切。然而,墨西哥人是誰?帕斯在《孤獨的迷宮》中對墨西哥國國民的身份證和性格提出了複雜而有爭議的分析。作為一個民族,墨西哥人的共同心理特點是什麼呢?古代印第安人的文化遺產當然使作為其繼承人的印第安人和歐印混血人感到自豪,白人雖少,卻也有同感,因為他們是生於斯、長於斯、受到墨西哥文化氛圍薰陶的國民。在殖民時期,印第安人文化雖受摧殘,西班牙文化和占人口百分之九十天主教徒的文化形成主體,但是印地安人的風俗、習慣、文化方式依然舉目可見。

在《孤獨的迷宮》中,帕斯結合歷史、神話和社會行為方式從心理學方面分析了墨西哥性格。帕斯認為墨西哥人格性格最可觀可感的特徵是掩飾,是使用“面具”,因為他們難於判斷自己是誰,他們在尋找自己的民族身份,經受著一種集體性身份危機,所以必須時時掩飾自己(實際上這也見於拉美各國,墨西哥尤為突出)。拉美各國文化與其說是一種應予繼續下去的混合傳統,不如說是一種有待實現的前景;換言之,他們的特徵和身份還有待於形成。這就是“孤獨的迷宮”涵義吧。當然,帕斯在論孤獨的辯證法時,是把個人的統合和社會交流問題置於現代生存的中心位置的。墨西哥文學專家彼得·萬西塔待說:“帕斯把墨酉哥歷史解釋為三個斷裂:征服、獨立和革命。印第安人在被征服之時,被眾神和領袖們放棄,因而陷入惶惶然的精神孤獨之中……和西班牙的決裂沒有形成有動力的民族神話,共和派領袖們只關心鞏固自己身為富有的繼承人的地位。而自由派則因為有進取精神的資產階級尚未出現而只充當歐洲舶來品,所以也只是用華麗言詞表演空想……《孤獨的迷宮》主題是:自由派忽視了人的另一個活動部分,即神話與夢想。帕斯考察了墨西哥人對工作、宗教、性和政治的態度,他們目前的經濟的和政治的困境,認為墨西哥革命(二十世紀初世界諸重大革命中為首者)也幾乎不是有意識地想要挖掘被長期埋沒的阿茲特克人、西班牙人、摩爾人的贈禮—這些贈禮象被征服以前的墨西哥金字塔一樣,糾結為一,層疊重合……革命依然強調實踐,象一個盛大節日,而不是一個有理有據、有學術依據的綱領……現在需要擺脫虛假的墨西哥身份,要返歸本源,要建立真正的民族自我。”

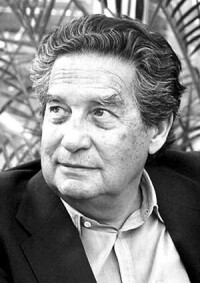

帕斯

奧克塔維奧·帕斯的創作和論著在很大程度上都是探索人的處境、人的精神交流,尤其是墨西哥人的性格特徵及其內涵的,從他青年時期至到現在。他的努力旨在把握時代的脈搏,探索現代人的種種問題。在縱向上,他吸收本國古代文化、歐洲古典文化和東方傳統文化,在橫向上,則保持與時代潮流同步。貫穿這一切的是關注和探索人的精神、意識,本國人的身份、特徵和認同性。這正是一位現代詩人和作家應該具有的視野和態度。所謂面向世界,其實必定是以對本國傳統、本國人的固有精神和國民性的探索為己任的,因為世界各民族雖然具有共性,然而,從文學上探索、挖掘、正視、表現自己民族的特殊性雖然十分困難,卻正是文學的主要任務之一。帕斯之所以榮獲諾貝爾文學獎,大概這一點也是原因之一。

奧克塔維奧· 帕斯(高莽 作)

奧克塔維奧·帕斯在他的詩歌世界里,強烈的瞬間經驗和複雜的歷史意識,個人的生命直覺和人類的文化傳統達到了強烈合一。他的後期詩作更自覺地將東西方文化熔於一爐,其詩作由繁複回到具體明澈,可以說是受到東方古典詩歌的啟示。他翻譯過王維、李白、杜甫等中國古代詩歌大師的作品。

帕斯晚年寫的《人在他的世紀中》(1984)和《偉大的日子的簡記》(1990)是對自己前期作品的總結和反思,對未來文學的前瞻和探索,具有很高的文學理論價值。

奧克塔維奧·帕斯是20世紀歐美詩壇少數幾位真正對東方文化感興趣並對此進行過深入研究的作家之一,他曾兩次到過東方(日本和印度),對印度宗教神話、日本徘句及中國詩歌等有著獨到的認識和欣賞。特別是1962一1968年他以墨西哥駐印度大使的身份第二次旅居這個東方古國時,對它的了解和研究更加直接、客觀。這一切極大地影響了帕斯的人生觀和文學觀,並體現在他的詩歌創作中。他多次表示“印度教給我們什麼叫眾生平等”,認識到“我們都是一個整體的組成部分”,“最重要的是我們學會了沉默”,“印度向我們展示了一個完全不同的文明,我們不僅學會尊重它,而且熱愛它”。

帕斯的代表詩集《東山坡》創作於1962一1968年,那些年他旅居、遊歷了印度、阿富汗和錫蘭。這些詩歌向西方讀者描述了東方奇異的神話、歷史和景色,使他們沉浸在一個新的、陌生的世界里,為此帕斯不得不第一次為自己‘的詩歌做註解。這部詩集中約有三分之二的作品或多或少地反映了詩人對東方文化和宗教的吸納,其中有些詩取自大乘佛教、印度教或密宗的觀念和神話,這些觀點使詩人反思,他又根據自己的玄學思想來加以修改或闡明。

多神崇拜是印度宗教的重要特徵之一,墨西哥的土著宗教也崇尚多神論,所以帕斯對印度各地保留的各種神鵰和塑像並不感到陌生或排斥,相反,它們強烈的視覺畫面使印度文明不僅通過大腦,而且通過眼睛、耳朵及其他感官滲人詩人的內心。1952年夏天帕斯第一次去印度時訪問了穆德拉,那是距新德里東南一百六十公里的一個古城,在公元2世紀曾為婆羅門教中心之一,傳說黑天神在此誕生,並度過了他的童年和少年時代。這座古城的歷史遺跡以及至今具有的宗教影響給詩人留下了深刻印象,引發他創作《穆德拉》。

帕斯深人印度宗教神話的內核,從中汲取與他的詩學觀點相一致的象徵物和圖解,以豐富他的作品。因而《東山坡》里的許多詩都具有特殊的啟發性,其語言的簡潔明了與思想的深刻複雜交匯在一起。《致畫家斯瓦米那坦》從印度教所崇拜的大地母親中獲取靈感,以創作過程為開頭,以所創造的東西為結尾,中間通過顏色、形態和原材料,最終在“世界的空白臉上”浮現了一幅畫。畫家的創作過程起步於創作所帶來的巨大犧牲,因為顏料變成了鮮血,然後變成蜂蜜。鮮紅一鮮血這個主旋律把詩歌的主題引入宇宙誕生的悖論中,那裡創造與毀滅並存:

跳出墨西哥紅色

然後變成黑色

跳出印度紅色

然後變成黑色

嘴唇發黑

迦利的黑色

墨西哥阿茲特克人有以活人的鮮血祭祀太陽一生命之泉的習慣,帕斯把這種祭祀的涵義與印度文化中紅和黑的象徵意義融合起來。遨利,意為“黑色女神”,是雪山神女的十個化身之一,濕婆的另一位妻子。據說她象徵強大和新生,但又是殘殺和毀滅女神,長得黑面獠牙,口吐紅舌,身帶血污,專喝惡魔的鮮血。《致畫家斯瓦米那坦》所要表達的實質是創作的新生和復興,紅色象徵著創造的能量,也代表著祭祀犧牲的鮮血。當畫帶著它強勁的顏色出現的時候,迎利必須接受這個致意:

黃色和它被烤焦的野獸

賭色和它地下的大鼓

黑色雨林的綠色軀體

在帕斯看來,詩歌是從詩人的痛苦中誕生的,這回應了大地母親一創造之母最完美的概念。在這一概念中對立的事物綜合了,生與死、好與壞、犧牲與創造的辨證關係在一種和平的氛圍中達到和諧,而這種和平更多的是審美的,而非宗教的。藝術作品既是謎語也是答覆:

畫是一個軀體

只被赤裸的謎語覆蓋

由此可以看到,東方經歷—東方文化和生活—對帕斯來說意味著什麼。帕斯從佛教中領會吸收了“彼岸”的觀念,發現詩歌是接近“彼岸” 、戰勝孤獨、衝破貧乏的自我封閉 的一種方式。在東方,他的創作達到了頂峰。東方打開了帕斯的心靈和詩歌,將他的經歷和個性與一個日益廣闊的現實歷史與未來在此交匯——和視野融合起來。他的東方情結在此得到最大的釋放。