廬山高圖

明代沈周創作的淺設色畫

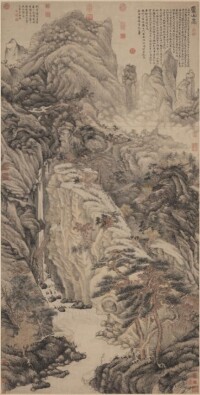

《廬山高圖》是明代畫家沈周創作的一幅紙本淺設色畫,現藏於台北故宮博物院。

此圖描繪的是廬山的景象,畫中有白雲、雜樹、石階、小路以及人物等。這幅圖在技法上借鑒元代畫家王蒙的筆意,筆法穩健,氣勢雄沉,具有強烈的節奏感和力量感。山峰多用解索皴,皴染厚重靈動;中段山巒則用折帶皴,皴筆精細,墨色較淡,表現出崖壁的險峻。左邊崖壁先勻后皴,墨色較重,並以焦墨密點,顯得蒼鬱幽深。

《廬山高圖》

山水畫在魏、晉、南北朝時期依附於人物畫,大多作為人物畫的背景出現,隋唐時期逐步成為獨立的畫種,逐漸發展成為文人雅士抒發胸中意氣的真實寫照。山水畫在其不斷的發展過程中筆法也不斷的推陳出新,很多大家都是在總結前人技法的基礎之上融會貫通形成新的筆法。《廬山高圖》筆法的出處也是有源頭可循的。該畫取法於宋、元文人畫傳統,畫中山石林木筆法全仿王蒙。

《廬山高圖》是沈周四十一歲(1467年)時為賀老師陳寬(醒庵)的七十歲壽辰而精心繪製的巨幅山水,因陳寬先祖是江西人,又以“廬山陳汝言”自稱,所以沈周以此祝壽。

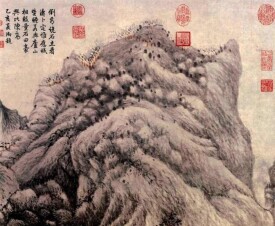

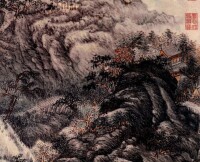

《廬山高圖》局部

《廬山高圖》構圖上由近景的山坡亂松,中景的瀑布、岩石、峭壁,遠景的廬山主峰自上而下,由近及遠,整幅畫近、中、遠景相間,一氣呵成,其透視方法為高遠法,即站在山腳仰望山巔,顯示其高大偉岸。雖然沈周在用筆方面總結前人的筆法與特點並將其融會貫通,但是沈周摹古而不拘泥於古法,其透視法仍舊遵循前人。

從構圖上來講,中國畫於書法一樣講求氣韻的貫通,所謂書畫同源也是從氣韻來講,中國的山水畫中最常見的構圖方式有“之”字形、“s”形。就沈周的《廬山高圖》來看,其上方雖畫五老峰,但並未將畫面佔滿,右上角山澗升起的雲霧構成了所謂的氣,中間部分飛流的瀑布與畫面上部的雲氣貫通,中國畫中講求幾百當黑,飛流的瀑布夾在山石之間,用山石的顏色來襯托,既是瀑布又是全畫連貫之氣。整幅畫的下半部分以大片的空白來做山澗瀑布流下的水,也同時與上面的氣貫通,整幅畫成“s”形曲線的構圖,是典型的南宋院體的構圖程式。近景的處理也和馬遠的“一角”之景色十分相似。整幅畫又以中間的一塊山體為中心,並因為這塊山石的存在而更顯得統一。

大連藝術學院院長助理、音樂學院院長張小梅《中國繪畫》:“整幅畫構圖峰迴路轉,用筆蒼潤有力,顏色濃淡相間,突出一種謐靜中有潤聲的深遠意境。”

2018徠年4月24日到6月20日期間,同濟大學圖書館聞學堂主辦的“江山入畫”中國古代山水名畫系列活動於圖書館十樓開展,其中《廬山高圖》的複製品在此期間展出。