下尋陽城泛彭蠡寄黃判官

下尋陽城泛彭蠡寄黃判官

《下尋陽城泛彭蠡寄黃判官》是唐代偉大詩人李白的詩作。公元七六〇年,李白泛舟於尋陽(即潯陽,今江西九江)的彭蠡湖(即鄱陽湖),作此詩寄給友人黃判官。詩中主要描寫彭蠡湖的風光,勾勒出傍晚時分湖上雨霽雲收、恬靜優美的動人景象。

下尋陽城泛彭蠡寄黃判官①

浪動灌嬰井②,尋陽江上風。

開帆入天鏡③,直向彭湖東④。

落景轉疏雨⑤,睛雲散遠空。

名山發佳興⑥,清賞亦何窮⑦?

石鏡掛遙月⑧,香爐滅彩虹⑨。

相思俱對此,舉目與君同⑩。

①尋陽城:即潯陽城,今江西省九江市。彭蠡:蠡讀lǐ,彭蠡湖,這裡指鄱陽湖。黃判官:李白的友人,名字、生平不詳,判官為觀察使、節度使的僚屬。

②灌嬰井:據《元和郡縣誌》載,公元前201年(漢高祖六年),灌嬰(漢初大臣)主持築建湓(pén)口城(一名湓城,故址在今江西九江市,因地處湓水入長江口得名)。建安(東漢獻帝年號,196~220)年間,孫權經過這裡,親自立標令人打井,正好打出了灌嬰築城時古井,於是在井旁豎立銘記為“穎陰侯(灌嬰封爵)井”。傳說井水很深,和長江相通,長江中有風浪,井水即動蕩不止。

③天鏡:指鄱陽湖的湖面。形容湖水明凈,涵映天空,猶如巨大的鏡子。

④彭湖:即彭蠡湖。

⑤景,同“影”。落景,即將墜落的夕陽。疏雨,稀疏的小雨。

⑥名山:指廬山。

⑦清賞:清新,賞心悅目。

⑧石鏡:據《水經注》載,廬山東面懸崖上有一塊大圓石,光滑如鏡,可見人影。

⑨香爐:即廬山香爐峰,在廬山西北部。滅:消失。彩虹:香爐峰周圍多瀑布,水氣經日光照射而形成彩虹。這兩句用遠月懸空、彩虹消失,形容夜幕降臨。

⑩君:指黃判官。

尋陽江上風浪涌動,灌嬰井裡水波巨瀾。

彭蠡湖宛如天鏡,輕舟白帆直入湖東。

疏雨過,夕陽落,晴雲輕盈,散滿遠空。

觀名山,發佳興,清幽激賞,沒有盡頭。

石鏡宛如遙遙懸掛的明月,香爐峰彩虹明滅。

對此美景,頓生相思之意,願與你舉目同賞。

此詩為公元760年(唐肅宗上元元年)李白六十歲時下尋陽泛舟鄱陽湖寄友人黃判官之作。詩中描寫了鄱陽湖和廬山的雄奇壯麗景象,境界開闊,想象豐富。“開帆入天鏡”一句,以形象的比喻寫開船進入明亮如鏡、水天一色的鄱陽湖的情景,尤為生動。所以南宋愛國詩人陸遊在《過小孤山大孤山》中說:“泛彭蠡口,四望無際,乃知太白‘開帆入天鏡’之句為妙。”此詩篇末在暢敘遊興之中流露了對友人的思念之情,言簡而意深。

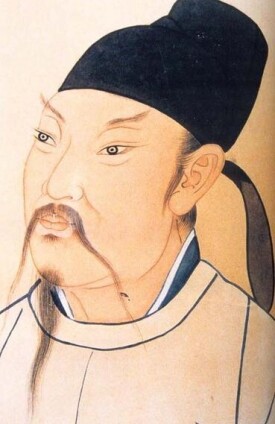

李白(701~762)字太白,號青蓮居士。自稱祖籍隴西成紀(今甘肅靜寧西南),隋末其先人流寓西域碎葉(唐時屬安西都護府,在今吉爾吉斯斯坦北部托克馬克附近)。幼時隨父遷居綿州昌隆(今四川江油)青蓮鄉。少年即顯露才華,吟詩作賦,博學廣覽,並好行俠。從25歲起離川,長期在各地漫遊,對社會生活多所體驗。公元742年(天寶元年)被召至長安,供奉翰林。文章風采,名動一時,頗為唐玄宗所賞識,但在政治上不受重視,又遭權貴讒毀,僅一年余即離開長安。公元744年(天寶三載),在洛陽與杜甫結交。安史之亂爆發后,他懷著平亂的志願,於公元756年參加了永王李璘的幕府。因受永王爭奪帝位失敗牽累,流放夜郎(今貴州境內),中途遇赦東還。晚年漂泊東南一帶,卒於當塗(今屬安徽)。其詩以抒情為主,表現出蔑視權貴的傲岸精神,對人民疾苦表示同情,又善於描繪自然景色,表達對祖國山河的熱愛。詩風雄奇豪放,想像豐富,語言流轉自然,音律和諧多變。善於從民間文藝和神話傳說中吸取營養和素材,構成其特有的瑰瑋絢爛的色彩。李白是屈原之後最具個性特色、最偉大的浪漫主義詩人,達到盛唐詩歌藝術的巔峰。有“詩仙”之美譽,與杜甫並稱“李杜”。存世詩文千餘篇,有《李太白集》30卷。