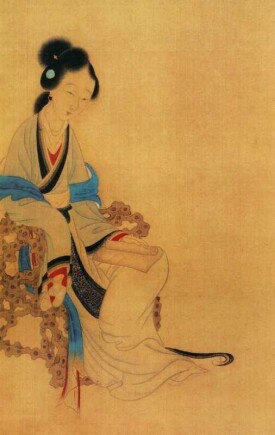

女論語

女論語

《女論語》是唐代貞元年間宋若莘、宋若昭姐妹所撰的一部女子訓誡書籍。“若莘誨諸妹如嚴師,著《女論語》十篇,大抵准《論語》,以韋宣文君代孔子,曹大家等為顏、冉,推明婦道所宜。若昭又為傳申釋之。”從孔孟“婦人從人者也”等言論始,到西漢劉向《徠烈女傳》、東漢班昭《女誡》、晉代《女史箴》、明代《閨範》、清代《教女遺規》,古代社會對婦女行為進行規範的文章不勝枚舉,《女論語》更是直接承襲了《論語》之名。

《女論語》又名《宋若昭女論語》,是中國封建社會的女子教育課本。據《舊唐書.女學士尚宮宋氏傳》載,唐代貝州(今河北省清河縣)人宋若莘仿《論語》作《女論語》十篇,采問答形式。其妹若昭註釋。清王相編入《女四書》。今本託名班昭,共十二章,分立身章、學作章、學禮章、早起章、事父母章、事舅姑章、事夫章、訓男女章、管家章、待客章、和柔章、守節章共十二章,每一章都詳細規定古代女子的言行舉止和持家處世事理。

《女論語》,唐代宋若莘所著,宋若昭作解。與《女誡》《內訓》《女范捷錄》合稱《女四書》。與《列女傳》等均為中國古代女性德育教材。宋若莘,唐貝州(今河北清河)人,出身儒學世家,擅詩文,志高遠,一生未嫁。唐德宗貞元中期,被召入宮,封為“學士”。貞元七年(791),詔宋若莘總領秘閣圖籍。著有《女論語》十章。

宋若昭,若莘之妹,若莘著《女論語》,若昭釋之。若莘死後,唐穆宗召若昭人宮,掌管六宮文學,封為“外尚書”。同時,還教導諸皇子公主,被稱為“先生”。經歷唐德宗、順宗、憲宗、穆宗、敬宗五朝,唐寶曆中期去世,封為“梁國夫人”。一生著有詩文若干卷,現存僅有詩一首和傳奇體裁的《牛應貞傳》。

宋若昭(?~825)字不詳,清陽貝州(今河北清河)人,宋若莘之次妹。生年不詳,卒於唐敬宗寶曆初。

宋若莘逝世后,唐穆宗以若昭尤通練,拜尚宮,嗣若莘之職。歷唐憲宗、唐穆宗、唐敬宗三朝,皆呼先生;后妃與諸皇子公主,都以師禮相見。卒,贈梁國夫人。卒后,宋若憲代司秘書,為唐文宗所中,後來遇讒。憂於外第賜死。

宋若昭的著作,今存詩一首,題為《奉和御制麟德殿宴百撩應制》(見《全唐詩》)及傳奇文《牛應貞傳》一篇。唐代傳奇《牛應貞傳》記敘了女神童牛應貞的事迹。牛應貞為《紀聞》作者牛肅的長女,又說宋若昭《牛應貞傳》實出其父牛肅的《紀聞》。

宋若莘(舊唐書作宋若華。此從新唐書)字不詳,貝州清陽(今河北清河)人。生年不詳,卒於唐憲宗元和末。

貞元中,李抱真表其才,並召入宮。帝與侍臣賡和,五人咸預。高其風操,不以妾侍命之,呼為學士。宋若倫、宋若荀先卒。貞元七年,(公元七九一年)詔宋若莘總領秘閣圖籍。元和末卒,贈內河郡君。宋若莘著有《女論語》十篇,妹宋若昭又為傳申釋之,傳於世。

註:

宋家生有五女一男,女兒聰明好學,知書達禮,男孩卻愚鈍不堪,目不識丁。宋氏姐妹的名聲在唐貞元年間非常響亮。德宗把她們接入宮中,不以妾氏相待,而尊稱為“學士”。大姐宋若莘更是拜為尚宮,做了皇后的顧問。宋若莘去世后,宋若昭做了“外尚書”。掌管宮中典籍。同時,還教導諸皇子公主,被稱為“先生”。當然,宋若莘、宋若昭姐妹一生所做,最具影響力的,還是寫了《女論語》。這部女性規範守則借用了《論語》的問答形式,由宋若莘著寫,宋若昭註釋。從“行莫回頭,語莫掀唇”、“揀柴燒火,早下廚房”到“將夫比天,其義匪輕”、“不談私語,不聽淫音”,事無巨細地規範著女人的言行舉止、一顰一笑。

宋氏五姐妹為了做女知識分子,以學名家,都不願嫁人。而她們的父母也接受了女兒們獨身的想法。可見到了唐代,女人婚姻的自由度還是有所增加的,甚至還可以選擇終身不婚。話說回來,宋氏姐妹選擇獨身,也的確勇氣可嘉。

《女論語》在中國傳統女訓中佔有重要地位。其從內容到形式,均受到佛教較大影響,帶有較濃厚的佛教色彩。由此,不僅促進了女訓思想的拓展和實用,而且使以儒家女性道德觀為核心的女訓在唐代及以後的中國社會中、下層中得以廣泛普及。

自“安史之亂”至唐代滅亡,李唐王朝一直處於藩鎮割據、外族入侵的動蕩之中。重新建立穩固的社會秩序,恢復強化原有的家庭倫理綱常成為全社會重要而緊迫的需求。這個總體需求體現在女訓上,就是重視樹立貞節觀念,加強女性禮法教育。皇室、庶民均須守禮遵法。唐德宗曾下令:“舊例,皇姬下嫁,舅姑反拜而婦不答,至是乃刊去慝禮,率由典訓。”唐宣宗在其女兒萬壽公主出嫁的時候,特意下詔:“女人之德,雅合慎修,嚴奉舅姑,夙夜勤事,此婦之節也。先王制禮,貴賤同遵,既以下嫁臣僚,儀則須依古典。”《女論語》由此應運而生。宋氏姐妹以前秦韋逞之母宣文君、班昭的口吻對話為體例,參考、吸收《女誡》等女訓內容,作著並冠名《女論語》,表明了其對儒家思想體系的尊崇與傳承。中國是以家族血緣為基礎的宗法社會,人倫秩序是社會秩序的根本基礎。齊家——家庭的穩定被視為社會結構穩定的重要環節。無論男女必須作為血緣家族整體中的一個環節存在,才具有社會意義。家是小國,國是大家。儒家強調群體利益,個人必須服從群體。在人性層面上,強調社會群體性必然抑制了個體的作用和個體的權益。個體的人構成家庭,儒家對個體人的要求始終是著眼於人之外的社會。“欲齊其家者,先修其身”。個人的道德修養是儒家學說中實現個人最終理想的第一功課。孟子說:“天下之本在國,國之本在家,家之本在身。”女性是家庭必不可少的成員。儒家承認女性作為妻子、母親在家庭中的作用,並給予應有的地位。《孔子家語》中說:“妻也者,親之主也;子也者,親之後也,敢不敬與?”但女性在家庭中是處於從屬地位的。男陽女陰,各秉天賦。剛健陰柔是儒家和諧的傳統價值觀。女性以德、言、容、功等規範修養自己,不僅必要而且必須。如此才可以獲得社會尊重,甚至“顯親揚名”。《禮記·昏義》:“是以古者婦人先嫁三月……教以婦德、婦言、婦容、婦功。”《女論語》基於儒家這一理論核心,重點做了細化、強化。婦德:立:身之法,惟務清貞。立身端正,方可為人。(立身) 夫剛妻柔,恩愛相因。居家相待,敬重如賓。(事夫) 處家之法,婦女須能。以和為貴,孝順為尊。(和柔) 婦言:男非眷屬,莫與通名。(立身) 答問殷勤,輕言細語。(學禮) 夫若發怒,不可生嗔。退身相讓,忍氣低聲。(事夫) 婦容:盥漱已了,隨意梳妝。(早起) 婦功:凡為女子,須學女工。縫聯補綴,百事皆通。(學作) 酒飯殷勤,一切周至。(待客) 《女論語》將《女誡》中德、言、容、功“四德”進行了擴展和細化,一改班氏以卑弱、曲從等女子品性劃分章節的結構形式,以女性地位與分工為篇章順序,使其更加易懂實用。開篇“凡為女子,先學立身。立身之法,惟務清貞。清則身正,貞則身榮”一段,直接闡明了女子立身之要。“清貞”一詞,出自《女誡》中婦德“清閑貞靜”。

唐代女訓中烙印著佛教色彩是有其背景和原因的。

第一,自漢代以來被尊為主流意識的儒家學派,對佛道兩家由衝突、排斥,經過幾百年的紛爭,至唐代趨於吸收、融合,形成了以儒家為首,佛道為輔,三家並存的中國文化總體格局。佛道學說不僅在民間廣為流傳,而且被官方及學術界認可接納,其地位得到全面提升。這個總體文化形態覆蓋了統治階層、學術界、民間及社會的各個角落。其間的女訓著述自然亦不可避免地吸收了容易被人接受的部分釋家學說;

第二、佛教本身有其特有的價值觀,而這恰恰是儒家思想所排斥、忽略和缺乏的。佛教主張世間一切事物皆為因緣和合而生、“一切皆苦”、“諸行無常”、“諸法無我”、“不凈”。“苦”是由自身的“業”、“惑”所致,擺脫痛苦要修持,轉變世俗慾望與認識,超越生死輪迴,以達最高境界——“涅檠”。一方面,佛教思想解答了今世痛苦的原因,追求幸福要“空”;另一方面,佛教直接給出了幸福美好生活的答案,就是修持心靈以求來世。這兩方面恰好填補了儒家強調人世、治世,而忽視人的心性需求和自然屬性的缺陷。

第三、女性的特有地位與需求。中國古代社會,男性是主導群體,歷代為官制度均把女性排斥在外。唐代正式形成的科舉選士制度使之更加規範化、法律化。科舉功課全部為儒家思想典籍。男性的啟蒙幼學及成人為學完全圍繞著實現最終的科舉選士。女性則不具備實現科舉的途徑與目的。唐代才女魚玄機曾有詩云:“自恨羅衣掩詩句,舉頭空羨榜中名。”女性被排斥於科舉門外,使得女性群體的為學完全以修德、心性和身體的健康為核心。她們的地位與自身特性使之對接納佛教學說有更寬廣的心態空間和自然需求。佛教思想對於女性顯得更加親切。由此,其時的女訓著述吸收佛教學說就具備了女性自身的理由。那麼,《女論語》佛教色彩的表現是什麼呢?

第一、思想內容:《女論語》在對女訓的表述及要求上與儒家傳統觀念存在著明顯不同:

1、專門論述了如何融洽夫婦感情。“事夫”章告誡女性要從衣、食、住、行等多方面關心、侍候丈夫。如此才可得到“相敬如賓、和樂琴瑟”的幸福生活。

2、具體訓誡中多處顯現了佛教的輪迴轉世等觀念。《女論語》“事夫”章中寫道:“前世緣分,今世婚姻。夫剛妻柔,恩愛相因。”強調了男女能夠成為夫妻,是因為前世修得的緣分。這裡明確表述了夫妻恩愛也是由於“相因”。夫妻雙方應該珍惜現世的姻緣,求得家庭和睦。夫妻恩愛是緣分註定的。這正是吸收借鑒了佛教,“諸法因緣生”、“諸行無常”的觀念,完全符合了世間一切皆為因緣和合而生的佛教教義。再如“事父母”章:“設有不幸,大數身亡。”人的死亡是因為他們的氣數已盡,這反映了佛教緣散則滅的思想。佛教認為人生如夢,世事無常,一切皆由緣分。生命的結束也是生命的開始,是“完此劫數”,即開始下一個輪迴。“大富由命,小富由勤”。同樣反映了佛教“欲知前世因,今世受者是”的宿命思想。“訓男女”章中又寫道:“掃地燒香,紉麻緝薴。”意思是說,母親應該教育女兒燒香敬佛之禮和持家、女功之道。這裡我們可以看出,在唐代敬佛燒香已經和女功一樣,成為婦功的一個重要組成部分,要從小學得。母親在此又成了佛教在家庭中傳承的媒介。該章中又提到:“男不知書,聽其弄齒;斗鬧貪杯,謳歌習舞。”對於男子的惡習,母親必須從小加以約束管教。這些詞語雖然不是取諸佛經,但其思想精神則符合戒律中的戒酒、戒淫、戒嗔、毋妄語、毋兩舌等戒條。“事舅姑”章中的“天地不容,雷霆震怒。責罰加身,悔之無路”。更是將儒家的孝道與佛教的因果報應思想結合起來。

3、夫妻地位的規範界定亦發生了明顯變化。為婦之道的核心由儒家傳統的“敬慎”轉變為“恩愛”。其男女情感成分顯著增強。表現為:“同甘同苦,同富同貧。死同葬穴,生共衣衾。”

4、夫妻合葬。唐代之前夫妻合葬因不符合儒家禮制而不多見。《禮記》說,合葬非古也,自周公以來未之有改也。但唐代以來,夫妻合葬成為了中華民族的喪葬風俗。“合葬非古,行自周年,遵禮而循,流於唐日”。合葬制度的出現,可以說是傳統儒家吸收佛教思想的表現形式之一。

5、孝道。孝道在儒家傳統觀念中,主要表現為對父母生前的孝敬贍養和身後的安葬守孝。而佛教的命定、業報思想,使人更加重視對父母終究業報的救贖。佛教在完成了中國本土化后,其關於“孝”的思想,主要表現為對父母的終極關懷,消除業報。《佛說盂蘭盆經》關於大目犍連救度母親於地獄的故事,可以說是佛教的“孝經”。儒家歷來主張對鬼神之事敬而遠之。“未知生,焉知死?”儒家只講祭祀祖先,佛道講求超度。反映在《女論語》中,就是為病中父母“禱告神祇,保佑安康”的宗教色彩。如果忤逆不孝,將會“天地不容,雷霆震怒。責罰加身,悔之無路”。這種明確不孝所要遭受的報應,實質是一種宗教式的譴告。

第二、文體形式:《女論語》中的佛教色彩,除了受儒釋道並立的文化總體格局影響外,還與作者作著便於流傳的主觀意圖有關。作者宋氏姐妹出身儒學世家,後人宮廷擔任女師。從其作品以韋逞之母宣文君和班昭口吻著述來看,其創作主旨是效仿前代女賢,繼承、傳播儒家婦女的價值觀,有代聖人立言的傾向。作者從佛教的傳播上受到啟發,在作品形式上借鑒了佛經“俗講、變文”的形式,行文通俗,表述具體、生動,以增加讀者的感性認識。哈佛大學韓南(P.Hanan)在《中國白話小說史(The Chinese Vernacular Story)》中指出,“唐代白話文學與佛教的關係密切。其原因或許是因佛教是外來思想,雖然也受到中國正統文化的影響,卻不一定恪守古典書寫文字的形式。或許是因為寺院的主持者們認為僧尼及其它信奉者較願接受白話,已經形成了一個聽眾及讀者群。……兩方本文為全文原貌 未安裝PDF瀏覽器下載安裝 原版全文 面的因素必然會推進白話文學的發展,也會刺激那些原已存在的世俗口頭文學的發展。當時許多高僧都作‘俗講’,以吸引大批普通聽眾。”宋氏姐妹是唐代有名的才女。據《舊唐書·后妃傳》記載:“德宗俱召人宮,試以詩賦,兼問經史中大義,深受賞歡。德宗能詩,與侍臣唱和相屬,亦令若莘姊妹應制。每進御,無不稱善。”可見,她們的文化素養很高,完全可以用傳統儒家著述的文體撰述其作品,但她們卻採用通俗易懂、近乎白話的行文風格,使其作品便於流傳。內在深層的目的是將儒家的經世致用之道,融匯在耳熟能詳的具體生活場景中,生動、真實,親切。使讀者一目了然,於不知不覺中受到教化。這種文體,並不是當時儒家學者的著述行文的主流。《女論語》作者是受到當時佛教“俗講、變文”的影響。唐代僧人多將《華嚴》、《法華》、《維摩》、《涅檠》等經文用通俗的言辭,結合故事記敘,在集市、廟會中宣講或說唱,謂之俗講、變文。誕生於唐代早期的禪宗著名經典《壇經》,即是採用了唐代白話語錄體:

一即一切,一切即一,去來自由,心體無滯,即是般若。

心好命又好,富貴直至老;命好心不好,福變為禍兆。

心好命不好,禍轉為福報;心命俱不好,遭殃且貧夭。

苦口的是良藥,逆耳必是忠言,改過必生智慧,護短心內非賢。

不難發現,《女論語》與《壇經》的行文方式如出一轍,非常相似。宋氏姐妹借鑒宗教傳教的文體著述儒家女訓,是她們看到了宗教文體的價值,便於快速和廣泛地流傳。這種價值恰恰是傳統儒家典籍所缺乏的。外借宗教的文體形式,內傳儒家思想核心,這種獨特的構想,顯示了宋氏姐妹的聰慧與良苦用心。唐代儒、釋、道三教并行的文化格局,對中國傳統女訓的發展產生了較大影響。一方面,儒家吸收了佛、道教中的部分學說,重新界定了諸如婦道、母儀、貞節、孝道等儒家傳統觀念;另一方面,借鑒了宗教的教義、戒律的形式,使唐代女訓更加具體化、規範化。

女論語

第一 立身

凡為女子,先學立身,立身之法,惟務清貞。清則身潔,貞則身榮。行莫回頭,語莫掀唇。坐莫動膝,立莫搖裙。喜莫大笑,怒莫高聲。內外各處,男女異群。莫窺外壁,莫出外庭。男非眷屬,莫與通名。女非善淑,莫與相親。立身端正,方可為人。

第二 學作

凡為女子,須學女工。紉麻緝薴,粗細不同。車機紡織,切勿匆匆。看蠶煮繭,曉夜相從。採桑摘拓,看雨占風。滓濕即替,寒冷須烘。取葉飼食,必得其中。取絲經緯,丈疋成工。輕紗下軸,細布人筒。綢絹薴葛,織造重重。亦可貨賣,亦可自縫。刺鞋作襪,引線綉絨。縫聯補綴,百事皆通。能依此語,寒冷從容。衣不愁破,家不愁窮。莫學懶婦,積小痴慵。不貪女務,不計春秋。針線粗率,為人所攻。嫁為人婦,恥辱門庭。衣裳破損,牽西遮東。遭人指點,恥笑鄉中。奉勸女子,聽取言中。

第三 學禮

凡為女子,當知禮數。女客相過,安排坐具。整頓衣裳,輕行緩步。斂手低聲,請過庭戶。問候通時,從頭稱敘。答問殷勤,輕言細語。備辦茶湯,迎來遞去。莫學他人,抬身不顧。接見依稀,有相欺侮。如到人家,當知女務。相見傳茶,即通事故。說罷起身,再三辭去。主人相留,相筵待遇。酒略沾唇,食無義箸。退盞辭壺,過承推拒。莫學他人,呼湯呷醋。醉后顛狂,招人怨惡。當在家庭,少游道路。生面相逢,低頭看顧。莫學他人,不知朝暮。走遍鄉村,說三道四。引惹惡聲,多招罵怒。辱賤門風,連累父母。損破自身,供他笑具。如此之人,有如犬鼠。

第四 早起

凡為女子,習以為常。五更雞唱,起著衣裳。盥漱已了,隨意梳妝。揀柴燒火,早下廚房。摩鍋洗鑊,煮水煎湯。隨家豐儉,蒸煮食嘗。安排蔬菜,炮豉舂姜。隨時下料,甜淡馨香。整齊碗碟,鋪設分張。三餐飽食,朝暮相當,莫學懶婦,不解思量。日高三丈,猶未離床。起來已宴,卻是慚惶。未曾梳洗,突入廚房。容顏齷齪,手腳慌忙。煎茶煮飯,不及時常。又有一等,哺綴爭嘗,未曾炮饌,先已偷藏。丑呈鄉里,辱及爺娘。被人傳說,豈不羞惶。

第五 事父母

女子在堂,敬重爹娘。每朝早起,先問安康。寒則烘火,熱則扇涼。飢則進食,渴則進湯。父母檢責,不得慌忙。近前聽取,早夜思量。若有不是,改過從長。父母言語,莫作尋常。遵依教訓,不可強梁。若有不諳,細問無妨。父母年老,朝夕憂惶,補聯鞋襪,做造衣裳。四時八節,孝養相當。父母有疾,身莫離床。衣不解帶,湯藥親嘗。禱告神祇,保佑安康,設有不幸,大數身亡,痛入骨髓,哭斷肝腸,劬勞罔極,恩德難忘。衣裳裝殮,持服居喪。安理設祭,禮拜家堂。逢周遇忌,血淚汪汪。莫學忤道,不敬爹娘。絕出一語,使氣昂昂,需索陪送,爭競衣裝。父母不幸,說短論長。搜求財帛,不顧哀喪。如此婦人,狗彘豺狼。

第六 事舅姑

徠阿翁阿姑,夫家之主。既入他門,合稱新婦。供承看養,如同父母。敬事阿翁,形容不睹,不敢隨行,不敢對語。如有使令,聽其囑咐。姑坐則立,使令便去。早起開門,莫令驚忤。灑掃庭堂,洗濯巾布。齒葯肥皂,溫涼得所,退步階前,待其浣洗。萬福一聲,即時退步。整辦茶盤,安排匙箸。香潔茶湯,小心敬遞。飯則軟蒸,肉則熟煮。自古老人,齒牙疏蛀。茶水羹湯,莫教虛度。夜晚更深,將歸睡處。安置相辭,方回房戶,日日一般,朝朝相似。傳教庭幃。人稱賢婦,莫學他人,跳梁可惡。咆哮尊長,說辛道苦,呼喚不來,饑寒不顧。如此之人,號為惡婦。天地不容,雷霆震怒。責罰加身,悔之無路。

第七 事夫

女子出嫁,夫主為親。前生緣分,今世婚姻。將夫比天,其義匪輕,夫剛妻柔,恩愛相因。居家相待,敬重如賓。夫有言語,側耳詳聽,夫有惡事,勸諫諄諄。莫學愚婦,惹禍臨身。夫若外出,須記途程。黃昏未返,瞻望相尋,停燈溫飯,等候敲門,莫學懶婦,先自安身。夫如有病,終日勞心。多方問葯,遍處求神。百般治療,願得長生。莫學蠢婦,全不憂心。夫若發怒,不可生嗔。退身相讓,忍氣低聲。莫學潑婦,斗鬧頻頻。粗線細葛,熨貼縫紉。莫教寒冷,凍損夫身。家常茶飯,供待殷勤。莫教饑渴,瘦瘠苦辛,同甘同苦,同富同貧。死同葬穴,生共衣衾。能依此語,和樂琴瑟。如此之女,賢德聲聞。

第八 訓男女

大抵人家,皆有男女。年已長成,教之有序,訓誨之權,亦在於母。男人書堂,請延師傅。習學禮義,吟詩作賦,尊敬師儒,束修酒脯。女處閨門,少令出戶。喚來便來,喚去便去。稍有不從,當加叱怒。朝暮訓誨,各勤事務。掃地燒香,紉麻緝薴。若在人前,教他禮數。莫縱嬌痴,恐他啼怒。莫從跳梁,恐他輕侮。莫縱歌詞,恐他淫污,莫縱遊行,恐他惡事。堪笑今人,不能為主。男不知書,聽其弄齒,斗鬧貪杯,謳歌習舞。官府不憂,家鄉不顧。女不知禮,強梁言語。不識尊卑,不能針指。辱及尊親,有沾父母,如此之人,養豬養鼠。

第九 營家

營家之女,惟儉惟勤。勤則家起,懶則家傾,儉則家富,奢則家貧。凡為女子,不可因循。一生之計,惟在於勤。一年之計,惟在於春。一日之計,惟在於寅。奉箕擁帚,灑掃穢塵。撮除邋遢,潔靜幽清。眼前爽利,家宅光明。莫教穢污,有玷門庭。耕田下種,莫怨辛勤。炊羹造飯,饋送頻頻。莫教遲慢,有誤工程,積糠聚屑,餵養孳牲。呼歸放去,檢點搜尋。莫教失落,擾亂四鄰。夫有錢米,收拾經營。夫有酒物,存積留停。迎賓待客,不可偷侵。大富由命,小富由勤。禾麻菽麥,成棧成囷。油鹽椒鼓,盎雍裝盛。豬雞鵝鴨,成隊成群。四時八節,免得營營。酒漿食撰,各有餘盈。夫婦享福,歡笑欣欣。

第十 待客

大抵人家,皆有賓主。滾滌壺瓶,抹光橐子。準備人來,點湯遞水。退立堂后,聽夫言語。細語商量,殺雞為黍。五味調和,菜蔬齊楚。茶酒清香,有光門戶。紅日含山,晚留居住。點燭擎燈,安排卧具。欽敬相承,溫涼得理,次曉相看,客如辭去。酒飯殷勤,一切周至。夫喜能家,客稱曉事,莫學他人,不持家務。客來無湯,慌忙失措。夫若留人,妻懷嗔怒。有箸無匙,有鹽無醋。打男罵女,爭啜爭哺。夫受慚惶,客懷羞懼。有客到門,無人在戶,須遣家童,問其來處。當見則見,不見則避。敬待茶湯。莫缺禮數。記其姓名,詢其事務。等到夫歸。即當說訴。奉勸後人,切依規度。

第十一 和柔

處家之法,婦女須能,以和為貴。孝順為尊。翁姑嗔責,曾如不曾。上房下戶。子侄宜親。是非休習,長短休爭。從來家醜,不可外聞。東鄰西舍,禮數周全。往來動問,款曲盤旋。一茶一水,笑語忻然。當說則說,當行則行。閑是閑非。不入我門。莫學愚婦,不間根源。穢言污語,觸突尊賢。奉勸女子,量后思前。

第十二 守節

古來賢婦,九烈三貞。名標青史,傳到如今。後生宜學,勿曰難行。第一貞節。神鬼皆欽。有女在室,莫出閑庭。有客在戶,莫露聲音。不談私語,不聽淫音。黃昏來往,秉燭掌燈,暗中出入,非女之經。一行有失,百行無成。夫妻結髮,義重千金。若有不幸,中路先傾。三年重服。守志堅心。保持家業,整頓墳塋。殷勤訓子,存歿光榮。

《女論語》作為一部規範具體的女訓著述,其訓誡形式和體例非常清晰。每一章里無不包含著三個方面的內容:1、直接陳述正面規範,告訴人們應該做什麼,如何行為才是符合禮教要求的;2、明確禁止的規範,告戒人們不應該做什麼;3、列出違背規範的後果及懲罰。後果與懲罰體現為責罵、譴告、報應等。三方面內容逐次遞進,清晰明了。作為禮教訓典,其較之前代女訓更加清晰、具體、完備,它的指導性和可操作性更強。而這些明顯是借鑒了佛教的戒律戒條的形式。前代儒家女訓,多是正面疏導,體現了道德規範的任意性,鮮見禁止和懲戒規範。宗教戒律強調禁止性和懲罰性,更接近法律規範。而這種宗教的禁止和懲罰與法律規範的根本區別在於,法律的禁止規範是依靠國家強制力保證其實施。宗教戒律則完全是依靠信徒對宗教的信仰而在自己內心產生的強制性。宋氏姐妹將宗教戒律的心理強制性特點引入《女論語》,開創了唐以後女訓道德教化與內心懲罰相結合的先河,促進了女訓思想的拓展和實用。最終使得以儒家女性道德觀為核心的女訓在社會中下層中廣泛普及。