買賣城又稱恰克圖買賣城,是十八世紀二十年代末,在大清國外蒙古北部邊境出現一座專事對俄國貿易的商埠。

買賣城街頭,滿載貨物的牛車

買賣城(Maima Chin),古地名又稱 南恰克圖,又譯阿爾丹布拉 克。該城不僅為清俄兩國人所熟知,且名揚世界,被西方譽為“沙漠中的威尼斯”。買賣城對活躍清俄兩國的經濟生活起了重要作用。1727年(雍正五年),清俄簽訂《

布連斯奇條約》(又稱《

恰克圖條約》),清俄通商。根據條約規定,兩國以恰克圖河為界,河北恰克圖劃歸俄國。大清國在河南建新市鎮,作為清俄貿易地,清朝漢族人稱這個新建的市鎮為“買賣城”。

清政府派駐買賣城的地方官

買賣城是一座矩形城,長六百四十米,寬三百六十六米,以木建垣,周設四門,北門與恰克圖南門相對,距離不過一百三十米。城門之上建有塔樓,置兵看守。買賣城具有純正大清國風格,城內主要街道有二,十字橫貫其中,街道直線延展,兩側分佈著院落。到十八世紀六十年代末,這裡已 建成房屋二百餘所,並有神廟二座。買賣城的大清國商人們使用一種混雜性的俄語(可類比於洋涇浜英語)和恰克圖的俄人進行交流。這裡使用的俄語,確有“買賣城方言”之稱。據記載:“大清國人用俄國話談買賣,然而只有恰克圖的居民能夠聽懂他們的話。對沒聽慣的人來說,這種俄語就像說漢語一樣。”隨著兩國商人長期交往,俄國人講俄語時盡量遷就大清國人,大清國人也樂於接受這種幫助,久而久之,形成了一種獨特的商用俄語。在早期,這裡夏天的貿易量用“車”來統計,冬天的貿易量用“

雪橇”來統計。1800年達到840萬盧布,到十九世紀中期,這裡的貿易額達到了1600萬盧布(1盧布約為半兩白銀,1兩白銀約為今天的兩百塊錢)。

邊境對面的恰克圖,前景的大橋在中國境內

鴉片戰爭后,英國人從《清英南京條約》中拿到了五個

通商口岸,從廣州到倫敦的商貿大大地發展了起來。以大清國出口的主要物品之一茶葉來說,海運(廣州——倫敦)比陸運(大清國內地——聖彼得堡)要便宜得多。蒸汽動力技術使用,再加上1869年11月蘇伊士運河的開通,大大縮短了從廣州到倫敦的航運時間(從三個多月縮短到29天)。恰克圖先是喪失了歐美貨物的貿易,後來茶葉貿易也保不住了,猛降關稅也無濟於事,恰克圖作為貿易中心的日子一去不復返。後來,它一度是蒙古布爾什維克們的政治中心,接著又成為蘇聯邊境的軍事中心。1920~1921年

北洋軍駐外蒙殘部駐守買賣城,抵抗蘇軍與外蒙匪幫的進攻。1921年,蘇蒙聯軍3萬人向買賣城守軍發動總攻,守軍共2713人,另有武裝商人約3千人。蘇蒙聯軍在損失9000人後,憑藉重炮,毒氣,飛機優勢歷時一周攻陷買賣城,全城守軍與商人全部殉國,寧死不降。城中婦孺也在城破前夕全部自殺。

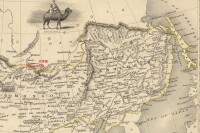

1851年西方地圖中的買賣城

買賣城位於

喀爾喀蒙古土謝圖汗部北 部(今蒙古色楞格省北部蒙俄邊境),北面毗鄰俄羅斯帝國恰克圖,蒙古人把買賣城稱做“阿勒坦布拉格”。是南通北京、

庫倫和北達伊爾庫茨克、莫斯科的商業路線的中心。

今天蘇赫巴托市附近的買賣城遺址

恰克圖一直到今天都有,而買賣城卻已不復存在了。二十世紀 初,還有數千中國人居住在買賣城。到了二十年代,一場大火徹底毀滅了這座一度繁華的城市,買賣城的舊址上,現是一片茫茫草原。在它的南邊,興起了一座小鎮,名叫阿勒坦布拉格(Алтанбулаг,一作阿爾丹布拉克,蒙語的意思是“金色泉水”),這座小鎮和當年的買賣城已經沒有半點關係了。人們有時候會把買賣城和恰克圖弄混,有時候也會認為阿勒坦布拉格就是當年的買賣城(像民國時候的地圖)。