鈞

漢語漢字

鈞(拼音:jūn)是漢語通用規範一級漢字(常用字) 。此字始見於西周金文,鈞是勻的分化字,本義指製作青銅器的原料重量單位。又指制陶器時,模子下面的轉輪。古籍中鈞常常和均通用,指平均、均勻。鈞也用作謙辭。

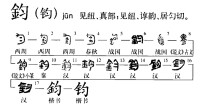

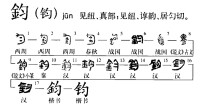

形聲兼會意字。鈞,西周金文以勻字為之,“勻”是“鈞”的初文。金文的“勻”作圖1,外部是“旬”的古字,本義是十天,於此作聲旁,表音;中間的兩點(“呂”)像鑄成餅形的金屬原料,表義。西周金文“賜金一勻”“?鋚百勻”中的“勻”都是指製作青銅器的原料重量單位。金文或作圖2、3,將義符“呂”換成“金”,從金,表示與金屬相關。戰國時代還產生了從金旬聲的鈞字,為《說文解字》古文所繼承。首先產生“勻”,再產生鈞和銁,所表示的本義是一致的,都是指金屬的重量單位。篆文“鈞”實際是從金從呂兩個意符。

鈞

“鈞”本義指重量單位,古代以一斤為一金,三十斤為一鈞。因為“鈞”是量詞,表示重量,而國家的政務是關乎全民的大事,是舉足輕重的,所以“鈞”用來比喻國家政務,執政稱為秉鈞。因為“鈞”與國家政務有關,所以舊時用於對上級或尊長的敬辭,如:鈞府、鈞啟。

“鈞”“均”同音假借,字義相通。“均”的本義為平均、均勻,進而有全、都的意思,所以“鈞”也有平等、同樣等意思。不過,這種用法在現代漢語中並不多見,用“均”字的時候更多。古人製作陶器時,依靠轉輪的轉動,使陶器的壁厚度均勻,所以用“鈞”來指制陶器的轉輪。

鈞 jūn ㄐㄩㄣˉ

1. 古代重量單位,合三十斤:千~一發(一根頭髮掛著三萬斤重的東西,喻極其危急)。雷霆萬~之勢。

2. 制陶器所用的轉輪:陶~(亦喻造就人材)。

3. 樂(yuè)調(diào):~弦。

4. 敬辭,用於對尊長或上級:~安。~鑒。~座。

| 讀音 | 詞性 | 釋義 | 英譯 | 例句 | 例詞 |

|---|---|---|---|---|---|

| jūn | 量詞 | 古代重量單位之一。三十斤為一鈞。 | 《尚書·五子之歌》:“關石和鈞,王府則有。” 孔穎達疏:“《律曆志》云:二十四銖為兩,十六兩為斤,三十斤為鈞,四鈞為石。” | 千鈞一髮;雷霆萬鈞 | |

| 名詞 | 制陶器所用的轉輪。 | wheel | 《墨子·非命上》:“言而毋儀,譬猶運鈞之上,而立朝夕者也。” 張華《答何劭》詩之二:“洪鈞陶萬類,大塊稟群生。” | 陶鈞 | |

| 古代樂器的調律器,引申指調節樂音的標準。 | 《國語·周語下》:“是故先王之制鐘也,大不出鈞,重不過石。” | 鈞天廣樂 | |||

| 調;樂調。 | tune | 《國語·周語下》:“細鈞有鍾無鎛,昭其大也。” 《漢武帝內傳》:“范成君擊湘陰之聲,段安香作九天之鈞。” | |||

| 比喻國家政權。 | power | 葛洪《抱朴子·漢過》:“當塗端右閹官之徒,操弄神器,秉國之鈞,廢正興邪,殘仁害義。” 馬致遠《漢宮秋》第二摺:“調和鼎鼐理陰陽,秉軸持鈞政事堂。” | 鈞樞 | ||

| 比喻自然天工。 | 《漢書 ·賈誼傳》:“大鈞播物,坱圠無垠。” | ||||

| 古代河流名。漢水支流之一。上、中游即今河南淅河,下游即匯合淅河以後的丹江。 | 《漢書·地理志上》:“丹水,水出上雒冢領山,東至析入鈞。” | ||||

| 姓氏用字。 | |||||

| 形容詞 | 敬辭。用於有關尊長或上級的事物或行為。 | 鈞慈;鈞聽;鈞令 | |||

| (Jūn)通“均”。相等。 | same;equal; balanced | 《禮記·投壺》:“奇則曰奇,均則曰左右鈞。”《孟子·滕文公上》:“經界不正,井地不鈞。”《呂氏春秋·古樂》:“取竹於嶰溪之谷,以生空竅厚鈞者,斷兩節間、其長三寸九分而吹之,以為黃鐘之宮。” | |||

| 動詞 | 調節樂音。 | 《列子·湯問》:“文非弦之不能鈞,非章之不能成。”(鈞,一本作“鉤”。) | |||

| 衡量輕重、數量等。 | 《呂氏春秋·仲春》:“日夜分,則同度量,鈞衡石,角斗桶,正權概。” 《後漢書·陳蕃傳》:“鈞此二者,臣寧得禍,不敢欺天也。” | ||||

| 通“均”。相同。 | 《尚書·泰誓上》:“商罪貫盈,天命誅之,予弗順天,厥罪惟鈞。” | ||||

| 通“均”。使數量相等;均分。 | 《詩經·大雅·行葦》:“敦弓既堅,四鍭既鈞。” | ||||

| 副詞 | 通“均”。全,都。 | 《史記·仲尼弟子列傳論》:“譽者或過其實,毀者或損其真,鈞之未睹厥容貌。” 蘇軾《進單鍔吳中水利狀》:“州縣憚其經營,百姓厭其出力,鈞曰:‘水之患,天數也。’” |

【卷十四】【金部】居勻切(jūn)

三十斤也。從金勻聲。

銞,古文鈞從旬。

三十斤也。

段註:斤者,十六兩也。三十斤為銖萬一千五百二十。為絫二十七萬六千四百八十。《漢志》曰:“鈞者,均也。陽施其氣,陰化其物,皆得其成就平均也。”按,古多叚鈞為均。

從金,勻聲。

段註:居勻切,十二部。

古文鈞,從旬。

段註:銞,古旬、勻多通用。

居勻切,平諄見 ‖勻聲真1部(jūn)

鈞,三十斤也。又姓,《風俗通》云:“楚大夫元鈞之後。”漢有侍中鈞喜。

【校釋】三:原訛作“二”,據鉅宋本、巾箱本等及《說文》、《玉篇》改。

【戌集上】【金部】鈞·康熙筆畫:12 ·部外筆畫:4

古文:銞。《唐韻》居勻切。《集韻》《韻會》規倫切。並音均。《說文》:三十斤也。孟康曰:萬一千五百二十銖。《書·五子之歌》:關石和鈞。疏:三十斤為鈞,四鈞為石,鈞石所以一天下之重輕,而立民信也。

又《集韻》:一曰陶旊輪。《正字通》:陶人模下圓轉者為鈞。《前漢·賈誼傳》師古註:陶家名轉者為鈞,蓋取周回調均之義。

又大鈞,天也。《前漢·賈誼傳》:大鈞播物,坱圠無垠。註:如淳曰:陶者作器於鈞上,此以造物為大鈞也。言造化為人,亦猶陶之造瓦耳。

又杜甫詩:八荒開壽域,一氣轉洪鈞。

又樂名。張衡《西京賦》:饗以鈞天廣樂,帝有醉焉。

又劒名。《淮南子·覽冥訓》:淳鈞之器成。註:淳鈞,古劒。

又地名。《左傳·昭四年》:夏啟有鈞台之享。註:河南陽翟縣南有鈞台陂。

又水名。《前漢·霍去病傳》:涉鈞者。註:鈞耆,水名。

又姓。《風俗通》:楚大夫元鈞之後,漢有侍中鈞喜。

又與均同。平也。《詩·大雅》:四鍭即鈞。註:矢鏃重羽輕,必參亭而三分之,一在前,二在後,得平均也。

又等也,同也。《左傳·成六年》:善鈞從眾。註:鈞,等也。

又《襄二十六年》:多鼓鈞聲。註:鈞,同其聲。

《集韻》:或書作?。

鈞

| 時代 | 聲韻系統名稱 | 韻部 | 聲母 | 韻母 |

|---|---|---|---|---|

| 先秦 | 高本漢系統 | k | i̯wĕn | |

| 王力系統 | 真 | k | ǐwen | |

| 董同龢系統 | 真 | k | juen | |

| 周法高系統 | 真 | k | jiwen | |

| 李方桂系統 | 真 | kw | jin | |

| 西漢 | 真 | |||

| 東漢 | 真 | |||

| 晉 | 真 | jiən | ||

| 南北朝 | 宋北魏前期 | 真諄臻 | jiwen | |

| 北魏後期北齊 | 真諄臻 | jiwen | ||

| 齊梁陳北周隋 | 真諄臻欣 | jiwen | ||

| 隋唐 | 擬音/高本漢系統 | k | i̯uĕn | |

| 擬音/王力系統 | k | ǐuěn | ||

| 擬音/董同龢系統 | k | juen | ||

| 擬音/周法高系統 | k | iuɪn | ||

| 擬音/李方桂系統 | k | juiĕn | ||

| 擬音/陳新雄系統 | k | ǐuen |

(表格信息來源:漢典網)

| 字形 | 小韻 | 韻攝 | 聲調 | 韻目 | 聲母 | 聲類 | 開合 | 等第 | 清濁 | 反切 | 擬音 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 廣韻 | 鈞 | 均 | 臻 | 平聲 | 上平十八諄 | 見 | 合口呼 | 三等 | 全清 | 居勻切 | kjuen | |

| 集韻 | 鈞 | 臻 | 平聲 | 上平十八諄 | 見 | 合口呼 | 三等 | 全清 | 規倫切 | kjuen | ||

| 韻略 | 平聲 | 諄 | 規倫切 | |||||||||

| 增韻 | 平聲 | 諄 | 規倫切 | |||||||||

| 中原音韻 | 君 | 陰平 | 真文 | 見 | 撮口呼 | 全清 | kiuən | |||||

| 中州音韻 | 平聲 | 真文 | 居雲切 | |||||||||

| 洪武正韻 | 鈞 | 平聲 | 八真 | 見 | 古 | 全清 | 規倫切 | kyən | ||||

| 分韻撮要 | 君 | 陰平 | 第八賓稟嬪畢 | 古 |

(表格信息來源:漢典網)

粵語:saang1 sing3

| 字 | 聲符 | 韻部 | 對應廣韻小韻 | 擬音 | 註解 |

|---|---|---|---|---|---|

| 勝 | 生 | 耕 | 星 | sleːŋ | 後作腥 |

| 字 | 小韻 | 反切 | 聲母 | 韻母 | 韻目 | 調 | 等 | 呼 | 韻系 | 韻攝 | 廣韻目次 | 高本漢 | 王力 | 李榮 | 邵榮芬 | 鄭張尚芳 | 潘悟雲 | 蒲立本 | 推導現代漢語 | 古韻羅馬字 | 有女羅馬字 | 註解 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 勝 | 星 | 桑經 | 心 | 青開 | 青 | 平聲 | 四等 | 開口 | 青 | 梗 | 下平十五青 | sieŋ | sieŋ | seŋ | sɛŋ | seŋ | seŋ | sɛjŋ | xing1 | seng | seng | 犬膏臭也 |

| 字 | 八思巴字 | 八思巴字 修正 | 八思巴字 其他形式 | 音譯 | 音譯 修正 | 音譯 其他形式 | 擬音 | 聲調 | 註解 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 勝 | ꡮꡞꡃ | shing | ʂiŋ | 平聲 | |||||

| 勝 | ꡮꡞꡃ | shing | ʂiŋ | 去聲 |

| 字 | 小韻 | 聲母 | 韻母 | 韻部 | 聲調 | 四呼 | 寧繼福 | 註解 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 勝 | 聲 | 審 | 庚青齊 | 庚青 | 陰平 | 齊齒呼 | ʂiəŋ | |

| 勝 | 聖 | 審 | 庚青齊 | 庚青 | 去聲 | 齊齒呼 | ʂiəŋ |

| 字 | 小韻 | 反切 | 韻目 | 韻部 | 聲調 |

|---|---|---|---|---|---|

| 勝 | 聲 | 書征 | 十八庚 | 庚 | 平聲 |

| 勝 | 聖 | 式正 | 十八敬 | 庚 | 去聲 |

| 字 | 小韻 | 聲母 | 韻母 | 韻部 | 聲調 | 註解 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 勝 | 升 | 審 | 英 | 第七英影應益 | 陰平 | 勝任又堪也又盡也 |

| 勝 | 聖 | 審 | 英 | 第七英影應益 | 陰去 | 負之對也又克也優 |

鈞金、鈞球、化鈞、鈞材、持鈞、鈞秤、和鈞、鈞甄、鈞陶、鈞慈

秉鈞當軸、權鈞力齊、髮引千鈞

中國大陸、中國台灣、中國香港

鈞

“釒”的第二筆是短橫,末筆㇙(豎提)一筆寫成。“釒”“勻”寬窄大致相當,頂部左右旁齊平,底部“勻”低。第三筆橫在橫中線上側。“勻”,首筆撇的撇尖抵田字格中心,“勹”內點筆在橫中線,提筆從豎中線起筆。