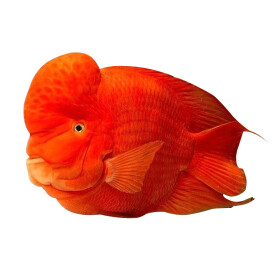

紅元寶鸚鵡魚

鱸形目慈鯛科動物

紅元寶鸚鵡魚是是台灣觀賞魚養殖者偶然中用雄性的紅魔鬼魚(厚唇雙冠麗魚)與雌性的紫紅火口(粉紅副尼麗魚)雜交而成的觀賞魚種。又名紅鸚鵡魚,隆頭魚科的屬類,俗稱有鸚哥魚、鸚嘴魚、紅楔鯛等,是著名的觀賞魚類。因其色彩艷麗,身體比較圓潤長的有點像元寶,故叫做紅元寶鸚鵡魚。

血鸚鵡,又叫做紅財神、財神魚、鸚鵡魚,是人工改良所產生的新物種,是由來自南美洲的兩種中大型慈鯛雄性紅魔鬼和雌性紫紅火口人為雜交產生的後代,這些後代自身無法再繁殖。由於血鸚鵡表現出的不確定性,因此分類上目前尚無統一的學名,只能歸於慈鯛類。此魚最早來自中國台灣,現已成為世界範圍內重要的淡水經濟觀賞魚類。中國血鸚鵡魚的養殖區域主要集中於天津、上海、廣東、海南等地。

因為公鸚鵡魚和母鸚鵡魚染色體無法配對,因此公鸚鵡魚不能給母鸚鵡魚受精。而用雄性的紫紅火口去雜交雌性的紅魔鬼魚可以獲得體型寬碩而且會起頭的金剛鸚鵡魚。如果用會起大頭的雄性邁達斯魚(橘色雙冠麗魚)去雜交雌性的紫紅火口,就會獲得體型長寬比接近1:1而且會起頭的財神鸚鵡魚以及頭部上方曲線平滑的元寶鸚鵡魚。

但黃、紅元寶鸚鵡魚的叫法源於廣大魚友自己,元寶鸚鵡魚並沒有如此嚴格的劃分,大家只是看著有些鸚鵡魚偏紅一些,有些鸚鵡魚偏黃一些兒這樣叫的。紅元寶鸚鵡魚之所以在體色上是呈鮮紅色,是因為餵食方面都是採用天然的蝦紅素,使其體色呈現為天然的鮮紅色;而想要保持黃色,那麼不需要喂增色飼料,黃鸚鵡魚病要保持體色,最好吃蝦和蛋黃。

紅元寶鸚鵡魚的魚體側扁,魚體呈圓形;體長/體高比在1.0~1.1之間。頭很小,前背部渾圓隆起,自頭部延伸到前背部稍有凹陷。嘴部呈“T”字形,月牙形或三角形。全身紅色,無黑色色斑。且具有魚健康,鰭條無損,眼球透明飽滿,鰓絲清晰等特徵。

血鸚鵡形態具有多變性,仔細觀察血鸚鵡的嘴型、頭背部和體色,很難找到完全相同的兩條血鸚鵡。血鸚鵡幼苗與普通中南美洲的慈鯛魚苗相似,沒有仟何血鸚鵡的特色,也沒有顏色。直到20~30d后,身體的色素才開始積累增生,剛開始是銀灰色的,然後顏色逐步變化。小血鸚鵡的外形也會慢慢轉變,頭背部肌肉漸漸地隆起,厚度也開始增加,體色也由條紋黑慢慢變成灰銀色。直到50d以後,這個時候的體長大概能達到4~5cm,身體才會逐漸地發紅。

血鸚鵡適宜水溫22~28℃,對水質的適應力極強,從弱酸性到中性的水質都可良好地存活,但喜清澈水質和弱酸性的軟水。經常大量換水或倒缸,都容易使鸚鵡褪色,因此要保持水質清澈透明就需要加強過濾系統,每天再用細眼網抄撈魚糞便。雜食性,幾乎什麼都吃,像人工餌料、薄片、顆粒、紅蟲、豐年蝦、水虱等,但偏愛食小型活食。活動於中下層水域。

血鸚鵡自身雖無繁殖能力,但也有雌雄性之分,配對后可以產卵,血鸚鵡魚苗不過這些卵無法孵出小魚。雄性血鸚鵡沒有繁殖能力,而雌性血鸚鵡具有生育能力,可以與羅漢、紅魔鬼、紫紅火口等慈鯛的雄性魚進行雜交,並繁育後代。雄鸚鵡體色比較紅,雌鸚鵡略淡,也容易變白;雄鸚鵡背鰭、臀鰭略尖長,有時能超過尾鰭,雌鸚鵡一般不超過尾鰭;雄鸚鵡比較好鬥,起頭的可能性略高,雌鸚鵡在產卵前也會突然起頭;雄鸚鵡看生殖孔部位比較平滑,突出部分很小,雌鸚鵡生殖孔部位突出較大,明顯可見;雄鸚鵡腹部平滑,雌鸚鵡略膨脹,到鄰近產卵時尤其如此。

血鸚鵡的另一特點是先天性的呼吸器官功能缺失,只有半套呼吸器官,呼吸功能比較脆弱。因其嘴部無法合攏,進入鰓部的水流大減,明顯影響鰓部的呼吸作用。因此,鰓部的呼吸作用成為其明顯的致命傷,在呼吸方面就比其他魚種更顯艱難。飼養血鸚鵡時需要比其他魚類更充足的氧氣和更優良的水質。一旦鰓部受傷或是吸取氧氣的過程不順暢,會直接影響血鸚鵡的生理健康。水中含氧量不足可能直接威脅血鸚鵡的生命。雖然氧氣不足,血鸚鵡不會馬上全部死亡,但對環境的耐受力與病毒的抵抗力將都會急劇降低。

血鸚鵡對溫度十分敏感。不是因為魚體對溫度的適應性差,而是因為在低水溫和水溫變動劇烈的情況下,容易因為生理的反應而失去鮮艷的體色,更甚者會出現黑色的條紋或是斑紋。要想讓血鸚鵡呈現艷麗的體色和充滿活力,水溫一定要控制在26~27℃。如果長期讓血鸚鵡生活在低水溫的環境中,不僅會影響它的體色,還容易導致它生病甚至死亡。

不同品種血鸚鵡成長變化過程有所不同。“紅財神”與“紅元寶”在幼魚期時,和一般的南美洲慈鯛並無兩樣,但在幼魚期體型就相當壯碩,且成長快速,2~3個月就能成長至13cm左右,體色也會由黑色轉變為紅色。第一年體長可達到20cm以上,滿兩年後更可長至25~28cm,體重超過1kg。血鸚鵡的壽命可長達4~5年,但三歲的血鸚鵡已經算是高齡了。成年血鸚鵡15~20cm。衰老的血鸚鵡表現為體色褪色、脊椎骨彎曲、魚鱗脫落、活動力降低等。

金剛鸚鵡、達摩鸚鵡以及紅財神的頭部都有隆起,普通鸚鵡也有一些可以起頭,這可能因為紅魔鬼的起頭基因。一般2年以上的成年雄性鸚鵡有一些可以起頭,但大部分不起頭。近期發現鄰近產卵的雌性鸚鵡也有的起頭,產完卵又縮回去。

鸚鵡天性膽小,尤其是剛買回來的鸚鵡,喜炊躲在隱蔽物后,適應環境后慢慢會好轉。單一品種群養能很快適應環境,而和大型兇猛魚類混養、同種魚太少都比較難改變這種狀況。血鸚鵡小時候和羅漢一樣都是灰灰的、有墨跡的模樣,到2cm以上開始慢慢變圓、褪色、褪墨跡,變成黃白色,然後再慢慢變成橘紅色、紅色。有的小鸚鵡褪色慢,往往身上還留有黑斑沒褪乾淨,過一段時間隨著小鸚鵡長大就會褪乾淨的。另一種就是原來已經褪乾淨的因為運輸、環境不適等外因身體、魚鰭、眼圈等又長出了黑斑的,這樣的一般適應環境后都能褪掉。

血鸚鵡性情比較溫順,較適合與其他魚混養。比較常見的是和金菠蘿、地圖等美洲大型慈鯛以及銀龍、金龍、紅龍等龍魚混養。往往鸚鵡是被欺負的角色。但是也有一些鸚鵡的攻擊性很強,特別是金剛鸚鵡、元寶、財神、魔鬼鸚鵡等一字嘴、月牙嘴的鸚鵡品種,因為嘴不像普通鸚鵡那樣不能閉合,而是正常嘴型,再加上個體很大,所以有較強的攻擊性,混養時要注意體型的差距。較好的解決辦法就是大缸多隻混養,加大密度以降低攻擊性。

鸚鵡比較強壯,很容易養活,但是要想挑選到好鸚鵡、養好鸚鵡也並不是簡單能做到的。鸚鵡最好大缸群養,單一品種最好,和其他溫和的大型魚混養也可,如菠蘿、紫紅火口等美洲慈鯛或是紅龍、金龍等龍魚,盡量不和羅漢、紅魔鬼等兇猛大型魚混養,也不要和六間、狐狸、阿里、王子等非洲慈鯛混養。鸚鵡能吃能拉,很容易渾水,所以魚缸的過濾系統一定要足夠強大,既能較好地保持水質,又能保證氧氣充足。

血鸚鵡(包括金剛鸚鵡)是由來自南美洲的兩種中大型慈鯛雄性紅魔鬼和雌性紫紅火口人為雜交產生的後代。因慈鯛具有較大的變異特性,所以紅魔鬼和紫紅火口在分類上還有一些爭議。俗稱的紅魔鬼和紫紅火口可能都不止一種慈鯛,而可能有兩種以上形態近似的種。

目前比較認可的紫紅火口,學名粉紅副尼麗魚(Paraneetroplus synspilusHubbs,1935),又稱紅頭麗體魚,其同物異名包括Cichlasoma synspilum、Vieja synspila、VIeja synspillum、Paraneetroplus synspila、Cichlaurus hicklingi、Cichlasoma hicklingi等。是一種大型慈鯛,體長可達30cm。口中位,口裂中等,額頭稍隆起,因喉部至胸部鮮紅如火,而稱為“火口”。是血鸚鵡的母本,金剛鸚鵡的父本。具有領地屬性,有自衛性攻擊行為。對水質環境適應性強,適宜水溫23~28℃,pH6.5~7.5,中等硬度的水體環境。雜食偏動物性,雄性個體大於雌性,12~14月齡性成熟,產卵於水底硬物表面,雙親有護卵護幼行為。

紅魔鬼的學名為厚唇雙冠麗魚(Amphilophus labiatusGiinther,1864),英文名Red devil cichlid,其同物異名可能包括Amphilophus labiatum、Cichlasoma labiatum、Heros labiatus、Herichthys labiatus等。原產於南美亞馬孫河流域,其成魚異常兇殘,在食物緊張時,會同類相食,甚至吃掉自己的子女。魚體呈亞紡錘形,橙紅到鮮紅,有的個體帶有黑斑。雄魚體色艷麗,有部分頭部隆起成瘤狀;雌魚體色較淡,腹部膨大。活潑好動,成群容易爭地盤打架,不宣與其他魚混養。喜弱酸性軟水、老水。雜食性,喜食動物性餌料,生長速度快。台灣早年引進作為觀賞魚,曾風行一時。紅魔鬼與羅漢雜交後頭部隆起明顯,在羅漢品系中歸為財神一類,基因不夠穩定,色彩多樣,具代表性的品名有白玉、雪山等。容易和“火鶴魚”混淆,主要區別是火鶴頭部有明顯的肉瘤。

火鶴魚學名為橘色雙冠麗魚(Amphilophus citrinellusGnnther,1864)。原產於中美洲的尼加拉瓜、哥斯大黎加等地。屬大型慈鯛,體長可達30cm。頭大,頭頂上方生有一明顯隆起的圓形肉瘤。體色多變,幼魚常為灰黑色,隨著長大體色逐漸變為黃褐、橙紅到鮮紅色,一些成魚有大型的黑色斑點。性格粗暴。喜歡弱酸性軟水,適宜水溫22~28℃,愛食動物性餌料。親魚6~8月齡性成熟,雄魚頭頂肉瘤較大,體色鮮紅似火,雌魚體色較淡。因其高高的額頭像老壽星。在東南亞有人將龍魚(福)、三間虎(祿)、火鶴(壽)共養一缸,稱為“福祿壽”。

血鸚鵡抗病能力相對較強,受疫病危害較小。較為常見的疫病包括:

車輪蟲病

是血鸚鵡的一種常見病,對一周歲以下的魚危害較大,尤其對4~6月齡,1~2cm的生長階段的血鸚鵡危害尤甚。其主要癥狀是同一水體大批魚同時發黑,體表黏液增多,發炎甚至糜爛。魚在水面緩慢遊動,鰓組織出現炎症,黏液增多,最後大批死亡。

病原為點狀氣單胞菌等多種細菌。魚的真皮下肌肉組織出現一個至若干個紅腫隆起,如膿皰狀,背鰭兩側最為常見。嚴重時肌肉出血,鰭基充血及潰瘍,鰭條散開。

其他細菌性疾病

主要危害血鸚鵡的鰓部和消化道。鰓部感染引起的病變,是血鸚鵡健康上最大的問題,因為一旦細菌侵犯了血鸚鵡的鰓部之後,鰓絲紅腫、缺血變白、破損,末期會引起相當普遍的大量死亡。此外,這類病症常常侵犯到魚的眼睛,而引起暴凸致使眼球變混濁。病原菌侵犯腸胃道之後,腹部會腫脹充氣,生殖孔和附近的皮膚充血、紅腫。病魚常常會無法順利下沉,會懸浮在靠近水表面的地方。

真菌病

在秋冬季節變化的時節,當魚體有一些小傷口,膚黴菌和水黴菌感染引起的真菌病,是相當普遍的疾病。

紅元寶鸚鵡魚酷似元寶,有美麗的斑讕色彩,就像鸚鵡五彩的外衣,其體形近似球形或卵圓形,背圓、尾鰭發達,全身幾乎血紅色,長著可愛的三角嘴,總似笑不合口,因此深受魚迷們喜愛。

一、飼養方法:1、幼魚期:幼魚期的餌料管理非常重要,餵食的數量儘可能每四個小時餵食一次,每次為投餌的最大食量投喂(即吃到不想吃為止),其作用為幼魚的成長基礎建立;幼魚飼養以飼料為主,此階段也可餵食冷凍或乾燥赤蟲、豐年蝦或麵包蟲。2、亞成魚期:同樣以飼料為主,此時期的魚食量增加,除了前面的餌料,並可以投喂麵包蟲、牛肉或小黑殼蝦。

三、了解水質:國內的自來水於每個縣市之軟硬度各有差異,並依地區的不同,會呈現弱酸性或弱鹼性;而自來水雖為軟水,但卻經過凈化殺菌處理,使水中含氯及其他殺菌消毒物質,雖然不會直接危及人畜健康,但對於直接利用水進行呼吸的魚只,卻會造成傷害,甚至死亡。一般淡水魚類多偏好軟水環境,儘管稍偏硬的水質不會嚴重影響到魚,但是在不了解水質是軟水還是硬水的情況下,驟然間變換水質,便會造成魚只無法適應,而在短時間內褪色。

四、水質的管理:紅財神與紅元寶宜採用硬度較高的舊水,水溫約28℃左右,最適當的pH值在7或6.5~7.5的範圍內,碳酸鹽硬度約為3~6°KH。由於飼育水在酸鹼值方面最好是中性,因此無論底材所用砂石為何種,最重要就是不要影響到水質的酸鹼度;因為有些砂石會釋放出令水質變酸或變鹼的物質,都會影響“紅財神”與“紅元寶”的生長和發色鮮紅度,建議最好採用麥飯石或宜蘭石最為理想,而NH3(氨)、NH4+(銨)及NO2-(亞硝酸)、pH值(酸鹼度)最好每天檢驗一次,並保持在最適當的範圍。P.S.:如魚只更換環境,水質不合,顏色褪掉時,可加入黃葯(魚利靈)或黑水(草泥丸)即可,很快顏色就會變回。

五、底材:以宜蘭石、麥飯石或黑膽石為最理想,其功能為成立硝化菌菌床,穩定水質,並將有機質分解后沉澱於底材之下,同時也有美化的效果。如採用裸缸,容易因為沒有鋪設底材,而使硝化菌只能在過濾槽中繁殖,降低硝化菌的繁殖空間,並無法穩定水中的礦物質及微量元素,同時使致病源或其他水中污染物質直接飄散在水中。

六、成長變化過程“紅財神”與“紅元寶”在幼魚期時,和一般的南美洲慈鯛並無兩樣,但在幼魚期體型就相當壯碩,且成長快速,約二~三個月就能成長至13公分左右,體色也會由黑色轉變為紅色,並在第一年體長就可達到20公分以上,滿兩年後更可長至25~28公分,體重超過一公斤以上,不過最大體長至今仍未能被確認,本人看過最大的也就35公分。