共找到2條詞條名為墨竹圖的結果 展開

- 北宋畫家文同作品

- 鄭板橋作品

墨竹圖

北宋畫家文同作品

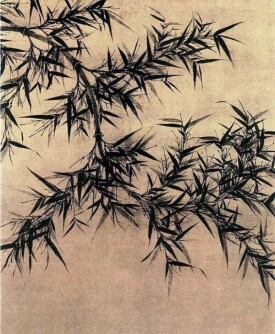

《墨竹圖》是北宋畫家文同創作的一幅絹本墨筆畫,現收藏於台北故宮博物院。

此圖以倒垂竹枝為主體,竹葉和竹枝從左上方垂下,出枝微曲取橫空之勢,著葉不多,但疏密有致,其莖多新枝,竿、節、枝、葉均以水墨單色一筆畫出,生趣蓬勃。在宋代文人眼中,竹可以言志,更可以寄情,由此可見文同創作這幅畫的目的是宣洩情感和抒發胸懷。

文同

文同是北宋時期重要的文人畫家。他經常借畫竹來表達自己的思想感情與人品學養。運用墨色的深淺濃淡來描繪竹的各種狀態,取得了劃時代的成就,開創了“湖州竹派”,在當時和後代均產生了很大影響。其表弟蘇軾即曾從他學畫竹。文同一生愛竹畫竹成癖,《墨竹圖》即其傳世傑作。

《墨竹圖》

此畫以倒竹為主體,竹子虯曲的枝幹凌空倚勢,樹葉生意盎然。

此圖絹本,無款,有“靜閑口室”、“文同與可”兩印,有清內府嘉慶、宣統印各一方。

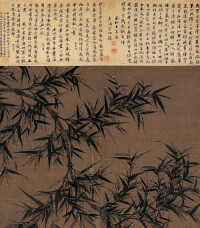

上方有明代王直、陳循德兩人題詩。

王直題詩:

與可自昔守洋州,墨竹高風稱第一。流傳三百有餘載,復見茲圖更超逸。想當盤礴欲畫時,胸藏千畝誰得知。忽如兔起鷹隼落,奇態橫出何猗猗。仙人騎鳳彩雲里,不見其身見其尾。佪翔千仞欲下來,歲歲餘音滿人耳。世間物性各不同,貞脆好醜隨化工。唯有此君最幽淡,不與桃李爭春紅。由來美人姿,不及君子德。至今淇奧篇,還歌綠如簀。楊君得此求我詩,我今已老才力衰。願君努力慎愛昔,睿聖衛武誠當師。

陳循德題詩:

壁上墨君不解語,高節萬仞陵首陽。要看凜凜霜前意,冷淡為歡意自長。寫真誰是文夫子,許我他年作主無。遙想納涼清夜永,平安時報故人書。誰畫參天鐵石柯,鳳毛春暖錦婆娑。玉堂妙筆交遊盡,六合無塵水絕波。老可當年每畫之,滿堂賓客動秋思。蒼龍過雨影在壁,別出參差玉一枝。誰是丹青三昧手,晴窗試寫翠琅玕。尚書雅有冰霜操,一枕清風五月寒。我亦有亭深竹里,一枝寒玉淡清暉。道逢黃髮驚相問,不改清陰待我歸。

陳循德題跋:“彥謐尚書得此竹求余題,余無以為言也。為取宋元蘇虞趙三學士詩中句,各為二絕復之,又何必余言哉。廬陵陳循德遵志。

政治背景

宋神宗繼位后,宋王朝面臨社會矛盾尖銳,民眾起義不斷,冗兵、冗員、冗費問題嚴重,國庫空虛,財政困難的局面,西夏、遼不斷侵擾宋王朝,蠶食宋朝疆域,阻礙了北宋經濟的發展,也威脅到宋朝政權的存在。為了實現“富國強兵”,改變積貧積弱局面,王安石進行了變法。

而生活在這一時期的文同思想傾向守,不適應王安石變法,於是迴避黨派,追求自求田園之樂。

時代背景

北宋中期的繪畫,在文人士大夫中出現了以追求作品意境高雅,筆墨情趣雋永,把繪畫作為怡情養性、自我陶冶的繪畫流派。文同《墨竹圖》的流行,正是在文人士大夫追求抒發性靈這一美術思想的基礎上發展起來的。

中國書畫鑒賞家楊仁愷:畫倒垂竹一枝,形象真實,筆法嚴謹,如燈取影,瀟灑有致,其葉濃淡相間。

《墨竹圖》中倒竹的形象首次出現在繪畫創作中,這種形象對後世的繪畫創作產生了很大的影響,元代顧安的《墨竹圖》中叢竹自左至右屈曲伸展,其形態直接繼承了文同《墨竹圖》的造型特點,竹干盤桓的畫法也取自其中。

2017年10月4日,台北故宮博物院舉辦了“國寶的形成——書畫菁華特展”,《墨竹圖》在這次展覽中展出。

墨竹圖

畫墨竹始於文同。至於畫竹,他曾對好友蘇軾有過表露,說:“吾乃學道未至,意有所不適而無以遣之,故一發於墨竹”,可見畫竹是他宣洩情感,遣發胸懷的手段。蘇軾是中國文人畫理論的奠基人,也擅畫竹。由於文同、蘇軾等的倡導,宋元間畫墨竹之風大盛,名家輩出。如元代趙孟頫、李衍、柯九思、吳鎮、倪瓚,明初王紱、夏昶等等均以文同為宗師,後人則以“湖州竹派”稱之。竹也就與文人畫結下了不解之緣。

全圖呈“S”形構圖,吳鎮在《墨竹譜》中將這種構圖稱之謂“俯而仰”。此圖竹竿曲屈而勁挺,似竹生於懸崖而掙扎向上的動態。《宣和畫譜》認為“竹本以直為上,修篁高勁,架雪凌霜,始有取也”,此種彎曲的竹子自然是不可取的。而據記載文同卻偏愛畫紆竹,或許正因為變形而又頑強向上的竹子,更能引起他的思想共鳴。此圖竹竿用筆自然圓渾,墨色偏淡,節與節之間雖斷離而有連屬意。畫小枝行筆疾速,柔和而婉順,枝與枝間橫斜曲直顧盼有情。此圖之竹葉更是筆筆有生意,逆順往來,揮灑自如,或聚或散,疏密有致。在墨色的處理上更富有創造性,以濃墨寫竹葉的正面,以淡墨表現竹葉的背面,使全圖更覺墨彩繽紛和有豐富的層次。綜觀全圖,竿、節、枝、葉,筆筆相應,一氣呵成。充分體現了文同非凡的筆墨功力和對竹的深刻的理解。

畫竹必須先愛竹,愛竹必先由觀竹而起,觀竹則必須親自養竹,文同即是這樣的。據說他在洋州時曾在居處遍植竹林,經常以竹為伍,細心觀察竹的不同形態,觀察竹在晴晦雨雪等不同氣候條件下的變化,做到“胸有成竹”。宋代著名書法家黃庭堅也認為“有成竹於胸中,則筆墨與物俱化”,只有通過觀竹、愛竹,對竹的充分理解,執筆時才能不期而然地將胸中之竹納入毫端,這正是文同墨竹出神入化的原因。

相傳始於唐吳道子。一說,始於五代郭崇韜之妻李氏。