逝去的武林

2009年南海出版社出版圖書

《逝去的武林》為李仲軒先生口述,徐皓峰整理的一部的關於中國武術界的故事,作者以中華武術黃金時代的最後一個見證者身分,以七十餘年的武術實踐向讀者口述最真實動人的武林故事。

該書於20徠09年由南海出版社出版。

逝去的武林

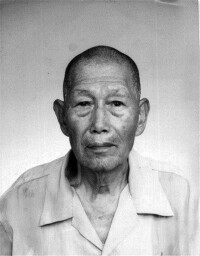

抗擊八國聯軍英烈之後、三大武學宗師的閉門弟子,34歲退隱江湖、文革時期倍受迫害、10餘年天津勞動改造,西單守門近50年的一位老者卻是中國武術界的一位至尊前輩。

一代武學宗師,為什麼竟甘願做西單商場一個普通的看門人?而在人生的最後幾年,他為什麼又突然開口,大公無私地將自己畢生經驗和盤托出?此書講述世人不知道的武林故事,講述在那個武術被稱為國術的時代,中國傳統武者的愛恨情仇。在不經意間,人們也許會忽然明白,中國人,原來竟也是尚武的!

一代形意拳大師,為什麼甘願做一個普通的看門人?在人生的最後幾年,他為什麼又突然開口,將自己畢生經驗和盤托出?本書講述一個真實的武林,講述在那個武術被稱為國術的時代中國傳統武者的愛恨情仇。書中有武林舊事,有老一輩武者的思維意識,更有中華武術所獨有的訓練體系。

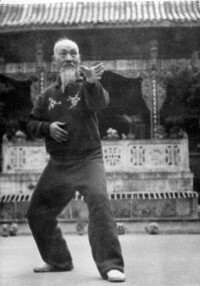

本書口述者李仲軒出身於書香門第,年輕時拜入三位形意拳大師唐維碌、尚雲祥和薛顛門下,深得形意拳大義;后隱於市井幾十年,不為武術表演化和商品化潮流所侵擾,潔身自好;及至晚年,機緣巧合之際,娓娓道來三位大師的言行和武學,用最樸實的語言勾勒出一幅傳統武術界的人物風貌圖,並透露了許多從前秘而不宣的練武秘技。滴水映月,令後學者得以窺見與傳統文化水乳交融的原汁原味的中華武學。

逝去的武林

雜誌上發表系列文章,提供了珍貴的史料和拳理,被譽為“中華武學最後一個高峰期的最後一位見證者”,在海內外武術界引起了巨大反響。

李仲軒先生年輕時,拜入三位形意拳大師門下,後退隱幾十年,未曾受過武術表演化和商品化潮流的侵擾,他所見證的三位大師的生活、功夫造詣,令人窺見了原汁原味的中華武學。

李仲軒先生生於書香門第,被唐維祿悉心培養,被尚雲祥、薛顛破例收於門下,三位大師看重的是他的文化素質。果然,一個甲子過去,人間經過又一個輪迴,當三位大師的徒弟一輩人盡數凋零的時候,李仲軒憑藉他的文化素質,給世人留下了三位大師的言行和武學。

收李仲軒為徒,是三位大師早就有的深意。老一代拳師多因文化水平所限,即便武功修為很高,卻深陷無法表達之苦,李仲軒能留下文章,是中華武術的一次險勝。

李仲軒的三位師父唐維祿、尚雲祥、薛顛是民國武林的巔峰人物,其在武林的地位與當時張大千與徐悲鴻在美術界的地位相當

第一,他見證了三位大師的生活、功夫造詣,令人窺見了原汁原味的中華武學。”

第二,真實地再現了當時的武林風貌,紀錄了許多武人武事

第三,書里有技術、有經驗、有做人的道理,其立意很高,傳達了中國武人“俠之大者,為國為民”的精神。

第四,武術來源於道家文化,但當今往往練武是練武、道學是道學,武術失去了上通道學的途徑,此書則把兩者溝通在一起,說出了武術的無限進境。

第五,明清之際,一個叫姬際可的人無意在一破廟發現了半卷《武穆遺書》,並由此創建了內家拳的第一個拳種——形意拳。此後,這半卷《武穆遺書》一直作為形意拳的鎮派之寶被傳下去。金庸在他的名著《射鵰英雄傳》里就用了這個典故,《逝去的武林》一書刊登了現存的《武穆遺書》的習武口訣。

代序

李仲軒自傳

榮辱悲歡事勿追

逝去的武林

丈夫立身當如此

乃知兵者是兇器

五台雨雪恨難消

總為從前作詩苦

別來幾春未還家

尚門憶舊

入門且一笑

師是平淡人

把臂話山河

使我自驚惕

功成無所用

這般清滋味

曹溪一句亡

雕蟲喪天真

殺人如剪草

大道如青天

長劍掛空壁

我與日月同

掩淚悲千古

薛門憶舊

世人聞此皆掉頭

心亦不能為之哀

逝去的武林

困時動懶腰

欲濟蒼生憂太晚

薛師樓下花滿園今日競無一枝在

遂將三五少年輩登高遠望形神開

一徠生傲岸苦不諧

萬言不值一杯水

仰天大笑聽穢語我輩豈是草木人

君不見清風朗月不用一錢買

附一《岳武穆九要》

附二《內功四經》

編者的話

2006年的11月,《逝去的武林》出版,承皓峰先生關意,特加一則“鳴謝”,說李仲軒老人文章的面世,“是由《武魂》雜誌常學剛先生首次編輯發表,並提議開設系列文章”。

於是,我就和這本被贊為“奇人高術”的書有了關係,乃至沾光,居然也被一些讀者當成了慧眼識珠的高人。

當然,所謂“慧眼”、“高人”之類,於我實在是並不沾邊,但想想十餘年前發生的這段“文字緣”,卻又不是全無可憶。若讓現在說一說感受,大概“可遇不可求”這幾個字,還比較貼切。

……

在與李仲軒老人交往的過程中,令我最遺憾的事情,就是沒能見上老人一面。

現在想來,因為替仲軒老人編輯系列文章且待人還算誠懇的原因,我大概已是老人心目中一個很近的朋友了。老人多次讓徐皓峰帶話給我,說視我為朋友,要請客相見,並在來信中表示:

貴刊以誠待我,我也以誠待貴刊待您。

萍水相逢,多蒙照顧,心下感激。

您對文章的支持,是難得的知遇之緣,我們會珍惜!

然而,對這份情誼,我卻沒有珍惜,因為我的無知、懶惰和假清高,最終也沒有與仲軒先生見上一面。我無知,不理解仲軒老人時隔五十年“重出江湖”之後,期待與他的武林重逢之情;不理解老人因現實落差,而對真情實意倍加渴求。

也不知道老人在上面那些信中對我表達的情誼,其實是老人在呼喚他的那個武林。這一切,真應該早點懂得,可惜那時我不懂。

手頭只有仲軒老人贈給我的幾張照片,斯人已逝,情誼長存。當時我不懂,現在我懂了,在這裡,向李老的那個“武林”致敬!

2013年3月19日草成