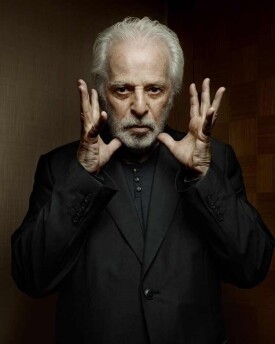

亞歷桑德羅·佐杜洛夫斯基

墨西哥籍劇作家

亞歷桑德羅·佐杜洛夫斯基(Alejandro Jodorowsky),1929年出生於智利,智利裔墨西哥籍劇作家,電影導演,演員,作曲人和製片人。他同時還是比較宗教哲學家,歷史學家和精神治療醫師。

16歲開始發表詩作,17歲開始參與啞劇、木偶劇演出,24歲赴巴黎學習啞劇藝術,曾參與馬歇·馬叟劇團的巡迴表演。

1968年 執導首部長片《凡多與麗絲》(Fando y Lis, 1968),該片在墨西哥阿卡普爾科電影節演出時引發騷亂。

1970年,他執導了《鼴鼠》(El Topo,1970),在約翰·列農的幫助下得以在美國影院上映,成為邪典影片的經典。

1973年在約翰·列儂獨立投資支持下,他執導了《聖山》(The Holy Mountain,1973),此片預算150萬美元,是當時墨西哥預算最高的影片。

1975年,美國好萊塢邀請佐杜洛夫斯基執導根據同名小說改編的科幻片《沙丘》,但由於雙方無法達成共識而未能實現,後來此片在1980年由大衛·林奇執導完成。

1989年 執導了《聖血》(Santa sangre,1989)。

1990年 執導了主流影片《彩虹盜賊》(The Rainbow Thief,1990)。

演員

島嶼 The Island (2011)

Moebius Redux: A Life in Pictures (2007)

Musikanten (2006)

B級電影史 Midnight Movies: From the Margin to the Mainstream (2005)

急速開戰 Rush to War (2004)

沒那麼要緊 Pas si grave (2003)

Constellation Jodorowsky, La (1994)

突降法 Anticlimax (1973)

聖山 The Holy Mountain (1973)

鼴鼠 El Topo (1970)

凡多與麗絲 Fando y Lis (1968)

La cravate (1957)

導演

King Shot (2009)

彩虹大盜 The Rainbow Thief (1990)

聖血 Santa sangre (1989)

Tusk (1980)

聖山 The Holy Mountain (1973)

鼴鼠 El Topo (1970)

凡多與麗絲 Fando y Lis (1968)

La cravate (1957)

編劇

King Shot (2009)

聖血 Santa sangre (1989)

Tusk (1980)

聖山 The Holy Mountain (1973)

鼴鼠 El Topo (1970)

凡多與麗絲 Fando y Lis (1968)

La cravate (1957)

服裝設計

聖山 The Holy Mountain (1973)

原創音樂

聖山 The Holy Mountain (1973)

製作人

聖山 The Holy Mountain (1973)

2006

Sitges - Catalonian International Film Festival Time-Machine Honorary Award

2000

Chicago Underground Film Festival Jack Smith Lifetime Achievement Award

1991

土星獎 最佳導演(提名)

聖血(1989)

1989

Fantafestival Career Award

1974

Avoriaz Fantastic Film Festival Special Jury Award

鼴鼠(1971)

從《凡多和莉絲》開始,亞歷桑德羅·佐杜洛夫斯基一直走著一條魔幻現實主義之路,特別是當《鼴鼠》奠定風格成為midnight影院經典電影之後,佐杜洛夫斯基也因此成為一位有著濃郁個人風格的著名導演。《聖山》是1973年的作品,影片中延續著導演一直以來的“公路電影”的影子,在《凡多和莉絲》中,公路電影的意味特別的明顯,主人公凡多和莉絲是一對情侶,他們一同出發去尋找他們的夢想,而對於夢想本身來說,究竟是虛無還是真實或者是烏托邦,都並不重要,影片所聚焦的也是這一路上的夢境般的離奇以及絮絮叨叨的對話。即使沒有冗長的“公路”與“汽車”,僅僅是崎嶇的山路以及自製的手推車,卻仍然能夠稱得上典型的公路電影。

而之後的《鼴鼠》,“公路電影”的特徵雖然並不那麼明顯,但仍然離不開追尋的主題。父親帶著兒子在漫漫黃沙里行走,濃郁的西部警匪片的意味,而之後驟然一轉,父親踏上了與四個高手的挑戰之路,誰都以為影片會這樣就此告終,片末得那段彷彿是頓悟般的另外一個電影。《聖山》也是如此,耶酥模樣的人來到無政府主義混亂的末世,通過“通天塔”來到了創世者“神”的領域,驅走了內心的惡魔,用糞土煉就成了黃金,而之後則是踏上了與代表著其他8大行星的領袖級人物尋找聖山的道路,同樣帶著“公路電影”的影子,同樣的追尋。導演究竟在追尋著什麼?許多人認為佐杜洛夫斯基的電影是屬於反基督教的,在影片中,特別是《聖山》中,調侃著基督教義的情節比比皆事,充斥著導演對於耶酥凡人一說的堅持,那些簡單複製耶酥成為神相的畫面顯然說明了這一點,而從有著耶酥外表的主角,內心所表現出的對金錢的貪慾等等,也徹頭徹尾的表達著導演對於這一說法的堅定。

又如《聖血》中用油漆化做聖血被基督教的牧師斥責為邪惡的偽造,但同時也能讓人想起葡萄酒作為聖血又何嘗不是一種偽造。也難怪導演一直遭受到基督教派憤怒的斥責。導演的精神思想中受到東方佛學特別是禪宗思想影響來得更為深刻。即便是有如“公路電影”般的追尋,所要追尋的目的,深究去剖析,也無非是對自身真實的認識,當聖山中,那代表著九大行星的人物,把金錢與肉身丟進火壇中的景象出現時,誰能否認這不是出自佛教經義中的場面。分別代表這九大行星的人類精英,分別也代表著人類中的諸大罪:貪婪、淫慾、嗜殺等等,而在導演所營造的無政府主義荒誕混亂的世界里,這些原罪愈加鮮明更帶有未來世界的科幻色彩,而當這些人類精英們企圖去尋找煉丹長生的秘訣時,同代表地球的凡人耶酥一起跟著以師傅身份出現的“神”(佛教宗,佛祖確實同時充當著師傅的角色),踏上尋找聖山道路的時候,其實所踏上的即是一條尋找真實內心,去出虛妄的道路。在《鼴鼠》中又何嘗不是如此,當父親用卑鄙的手法挑戰了四位神槍手后,最後一位儼然是釋加摩尼在菩提樹下悟道時的造型,而經過點撥,父親似乎也明白了真意,影片也有了后一段截然不同的情境,更有了燃身供佛的慈悲。而《聖血》中佛羅依德所剖析的父權母權的一直強制著少年的精神世界,而當他豁然頓悟之後,弒殺了母親的幻想,發現了真實的自我,這又何嘗不是遇佛殺佛遇魔殺魔的道理。