共找到2條詞條名為韋護的結果 展開

- 神話小說《封神演義》中的人物

- 丁玲著愛情悲劇小說

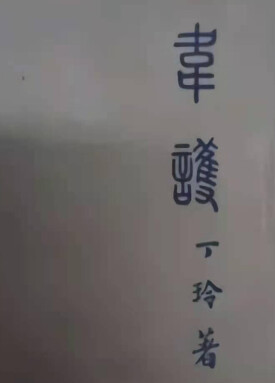

韋護

丁玲著愛情悲劇小說

《韋護》是丁玲創作革命文學小說的處女作,寫於一九二九年末至一九三0年初。《韋護》的構思和描寫,明顯地表現了丁玲創作轉變期殘留的舊的思想痕迹,即小資產階級感情色彩及“革命+戀愛”模式。描寫了早期作品中未曾出現過的革命者形象,有著一定的時代性。

它以五四運動前的社會現實為背景,以摯友瞿秋白與王劍虹為原形,描寫革命者韋護與小資產階級女性麗嘉的戀愛和衝突。韋護一方面站在不可動搖的革命工作上,另一方面站在生命的自然需要上(戀愛),經過思想鬥爭,終於革命戰勝了戀愛,離開了麗嘉,到革命中心廣州去。韋護走後,麗嘉雖然感到幻滅的痛苦和悲哀,但還是在時代浪潮衝擊下,決心要做出點事情來。

這是一部帶有革命味道的羅曼蒂愛情史,而它卻被列為“革命加戀愛”的不成功之作。對於這種觀點,大家是不贊同的,因為韋護後期在愛情與革命兩者之間的鬥爭中所表現的複雜心理活動便是一場隱形的革命電影,可惜在這部電影中,革命最終還是戰勝了愛情。或許“韋護”即“維護”,維護國家安全。他註定是一個馳騁於戰場的好男兒,而不是深情款款的專情男子。而麗嘉,她卻擺脫淪為犧牲品的厄運。這麼說,那封“你愛的韋護給予你的唯一的信”給他們兩個一個徹底的大解放。“好好做點事業出來吧”是麗嘉大徹大悟后的一句話,的確,沉淪在已經被社會腐蝕掉的愛情里,除了各自身體自然需要和心靈寂寞的療治之外,更多的是惴惴不安,逼於革命的形式,他們更早選擇放棄,只是為了更早投身到那個為解放勞苦大眾的偉大事業中去。可以說,韋護是聰明的,而麗嘉同樣也是幸運的。但是歷史上卻很少有像她這麼幸運的女子。

自古痴情女子空寂寞,寧可飛入尋常百姓家。

愛情自古以來都成了政治的犧牲品,最具表現力莫過於政治聯姻,自古帝王多無情,若是給帝王套上愛情的帽子,那真是滑天下之大稽,因為丘比特之箭永遠不會射向帝王之家。漢有王昭君入匈奴,唐有文成公主嫁吐蕃„„歷史上類似於這樣的政治婚姻多不勝數。

當然,或許這可能是丁玲對瞿秋白與王劍虹的愛情的一種“羨慕”,丁玲和瞿秋白是摯友,但是丁玲對秋白所流露的感情僅僅只限於友情嗎?最多只能停留在推測的階段,因為故人已逝,若是硬給之前所崇拜的歷史撕開一個傷疤的話,那虔誠的心靈也會因此受傷。正如韋護寫給麗嘉的分手信中提到的“把詩燒掉沒關係,連同這個人也忘記了吧!”有些歷史執意去揭幕,導致的是幾代人的悲傷,反而流失的歷史,即使是所迷惑又充滿誘惑的那一段,卻是遺失的美好。

一本書是當時歷史的印記。正如書是為保存歷史而存在那樣。丁玲這本《韋護》,雖然說不上什麼成功典範,卻也是了解歷史的好去處。既有它存在的價值,那麼就有它不可否認的存在理由。

《韋護》中的兩位主人公韋護和麗嘉,在丁玲筆下,是一對真正的可人兒,是陷溺於愛河不能自拔的痴情男女。麗嘉,在先前的韋護眼中顯出尖銳、輕蔑、嘲諷的神態的女性,一旦被愛情所俘虜,就變得痴痴迷迷,將愛情打造成了一個甜蜜得令人窒息的枷鎖,不過,被這枷鎖所囚禁的,首先是麗嘉自己。至於韋護呢,作為在人生和愛情上都擁有較為豐富經驗的中年人,最終不得不離開麗嘉而去,兩人破裂的原因,他自覺並不應該將責任歸諉於麗嘉。就像他在決定離開麗嘉之前的心中所想:“但是這能怪她嗎?她沒有一次有妨害他工作的動機,雖說她怕那分離的痛苦,但是她不會要求他留在家裡的。”問題顯然出現在韋護自己身上。這就是韋護自我檢討的、文學熏陶而成的本性與政治傾向的選擇兩者間的衝突:文學的浸染使他嚮往一種田園烏托邦和愛情至上的境界,政治方向上的選擇則使他投身世俗的社會生活和政治鬥爭。在兩難困境中掙扎良久,加上來自外部的壓力,韋護只好割捨對麗嘉的痴情,不辭而別。

人物形象處理分析

在作品中,為什麼麗嘉的形象被處理為一個愛情至上的女性,並且在韋護的形象比較下,會從最初的光彩照人,在結尾處演變成為近乎愚昧地追求和持守自己的愛情、反而失去愛情的被遺棄者,顯得那樣暗淡無光呢?

這樣的發問,第一種回答是,丁玲是按照鏡像對立方式構思自己的作品的。在作家的創作中,順向思維和逆向思維,都是常見的手法。前者是按照原初生活中事件和人物的基本輪廓,加以一定的濃縮和概括,例如,像魯迅談他自己的創作時所言,一方面,作品與生活有著嚴格的對應性,改變了阿Q頭上的那頂氈帽,就背離了作品的蘊含,另一方面,在人物形象上,有可能是臉在山西,鼻子在貴州,是從多處經驗集中起來的。丁玲有許多作品,如《夢珂》、《莎菲女士的日記》、《某夜》、《年前的一天》、《莎菲女士日記第二部》等,從作品人物到情節走勢,都可看到她自己生活經驗的底子。後者是根據對立原則,將現實中的人和事加以改頭換面,轉換角色和情感,將悲作喜,將恨作愛,因死而生,因長作幼,或者移花接木,張冠李戴,與現實生活形成一種對立和緊張。這樣的例子也為數不少。

描寫手法

在知人論事上,丁玲是非常有才分的。在《韋護》中,她最早地揭示出韋護內心世界的兩種矛盾性。其一,韋護在早年間所接受的對文學的烏托邦的嚮往,和他後來所接受的革命理想的召喚之間,存在著內在的斷裂,前者使他沉溺於與麗嘉的愛情之中難以自拔,痴迷於兩情相悅超脫紅塵的境界,後者卻要求他割捨情愫,為社會而獻身。其二,作為一名精英知識分子,他自覺擔承起為大眾謀求解放和幸福的使命,有殉道者的激情,與此同時,對大眾的頭腦簡單、思想蒙昧,他有著發自本能的嫌棄。然而,這還不是問題的全部。在覺察到這種嫌棄的時候,他又有著強烈的自我反省精神,對自己的這種心態進行批判,卻最終缺少說服力和徹底性。這種慧眼獨具,的確值得稱道。

瞿秋白與他的第一夫人王劍虹有一段既酸澀又甜蜜的浪漫情感歷程,在這段歷程中,丁玲充當了“紅娘”的角色,使即將失之交臂的愛情又得以開花結果。

1923年秋,丁玲與她的密友王劍虹經瞿秋白介紹,來到上海大學文學系讀書。時任上海大學教務長的瞿秋白對這兩個湖南來的女青年很關照,業餘時間還教她們學習俄語,給她們介紹蘇俄和歐洲文藝復興的情況。沒過多久,比丁玲大兩歲的王劍虹愛上了瞿秋白,但卻把愛深深地藏在心裡,瞿秋白也悄悄地愛上了王劍虹,但不知如何開口。有一次王劍虹畫了幅瞿秋白講課的素描,瞿秋白非常喜歡,要知道這是第一次有人給他畫像呀,但他卻故意說,畫的不怎麼樣,當時王劍虹很掃興,弄的瞿秋白挺尷尬,此後他們兩人見面就開始局促起來。蒙在鼓裡的丁玲發現本來無話不談的瞿秋白突然跟她們疏遠了,王劍虹也總是很憂鬱。一天,王劍虹突然對丁玲說她要回老家,丁玲問她為什麼,她支支吾吾說不出個所以然來,但仍執意要走,丁玲為此心煩意亂,把按時登門教俄語的瞿秋白也轟了出去。第二天,丁玲在房間里無意中發現了王劍虹枕邊的幾頁詩稿,拿起來一看,“他,回自新氣的俄鄉。本有的瀟灑更增新的氣質,淵博的才華載回異邦藝術之倉。他那學識、氣度、形象,誰不欽羨敬重?但只能偷偷在心底收藏……”看到這,丁玲全明白了。她拿著詩稿便直奔瞿秋白住處。當她把詩稿交到瞿秋白手中,瞿秋白激動地問道:“這是劍虹寫的?”丁玲給了他肯定的回答后說:“劍虹要回老家去,現在只有你才能留住她!”丁玲真誠地說,“你快去吧,她正好在家,我兩個小時后回去。”兩個小時后,丁玲回到住處,室內的氣氛變得溫馨和諧,桌上放著許多寫有詩句的紙條,原來他們在以情詩對話。事後,瞿秋白和王劍虹都非常感謝丁玲這個紅娘,1924年1月,他們喜結良緣。

瞿秋白和王劍虹的婚姻是短暫的,1924年7月,王劍虹因患肺病去世。1930年,丁玲以瞿秋白和王劍虹為原型創作了中篇小說《韋護》,這是作品中的男主人公的名字,“韋護”是傳說中疾惡如仇,專打抱不平的韋陀菩薩的名字,瞿秋白總把自己比做“韋護”,並經常用“韋陀”的筆名發表文章。《韋護》的主題是“革命加戀愛”,男主人公是丁玲筆下創作的第一個革命者的形象,這部小說在當時左翼文學陣營里很有代表性,也是丁玲創作風格轉變的重要標誌。

丁玲(1904年10月12日—1986年3月4日),現代女作家。原名蔣偉,字冰之,又名蔣煒、蔣瑋、丁冰之。筆名彬芷、從喧等。湖南臨澧人。1918年就讀於桃源第二女子師範學校預科,次年轉入長沙周南女子中學。1922年初赴上海,曾在陳獨秀、李達等創辦的平民女子學校學習。在長沙等地上中學時,受到五四運動思潮的影響。1923年經瞿秋白等介紹,入中國共產黨創辦的上海大學中國文學系學習。次年夏轉赴北京,曾在北京大學旁聽文學課程。1925年與胡也頻結婚,1927年開始發表揭露舊中國黑暗現實的小說作品。處女作《夢珂》於同年年底發表於《小說月報》,不久又完成代表作《莎菲女士的日記》,引起文壇的熱烈反響。1928年10月,出版第一本小說集《在黑暗中》。1929年冬,完成第一部長篇小說《韋護》。1930年參加中國左翼作家聯盟,后出任左聯機關刊物《北斗》主編及左聯黨團書記(1932年加入中國共產黨)。這時期她創作的《水》《母親》等作品,顯示了左翼革命文學的實績。

作者創作談

我寫的中篇小說《韋護》是一九二九年末在《小說月報》上發表的。韋護是秋白的一個別名。他是不是用這個名字發表過文章我不知道。他曾用過“屈維陀”的筆名,他用這個名字時曾對我說,韋護是韋陀菩薩的名字,他最是嫉惡如仇,他看見人間的許多不平就要生氣,就要下凡去懲罰壞人,所以韋陀菩薩的神像歷來不朝外,而是面朝著如來佛,只讓他看佛面。

我想寫秋白、寫劍虹,已有許久了。他的矛盾究竟在哪裡,我模模糊糊地感覺一些。但我卻只寫了他的革命工作與戀愛的矛盾。當時,我並不認為秋白就是這樣,但要寫得更深刻一些卻是我力量所達不到的。我要寫劍虹,寫劍虹對他的摯愛。但怎樣結局呢?真的事實是無法寫的,也不能以她的一死了事。所以在結局時,我寫她振作起來,重新鼓起生活的勇氣戰鬥下去。因為她沒有失戀,秋白是在她死後才同楊之華同志戀愛的,這是無可非議的。自然,我並不滿意這本書,但也不願捨棄這本書。韋護雖不能栩栩如生,但總有一些影子可供我自己回憶,可以做為後人研究的參考資料。

一九三○年,胡也頻參加黨在上海召開的一個會議,在會上碰到了秋白。秋白托他帶一封信給我。字仍是寫得那樣工工整整秀秀氣氣,對我關切很深。信末署名赫然兩個字“韋護”。可惜他一句也沒有談到對書的意見。他很可能不滿意《韋護》,不認為《韋護》寫得好,但他卻用了“韋護”這個名字。難道他對這本書還寄有深情嗎?儘管書中人物寫得不好、不像,但卻留有他同劍虹一段生活的遺跡。儘管他們的這段生活是短暫的,但過去這一段火一樣的熱情,海一樣的深情,光輝、溫柔、詩意濃厚的戀愛,卻是他畢生也難忘的。他在他們兩個最醉心的文學之中的酬唱,怎麼能從他腦子中劃出去?他是酷愛文學的。在這裡他曾經任情滋長,盡興發揮,只要他仍眷戀文學,他就會想起劍虹,劍虹在他的心中是天上的人兒,是仙女(都是他信中的話);而他對他後來畢生從事的政治生活,卻認為是凡間人世,是見義勇為,是犧牲自己為人民,因為他是韋護,是韋陀菩薩。