共找到11條詞條名為李唐的結果 展開

李唐

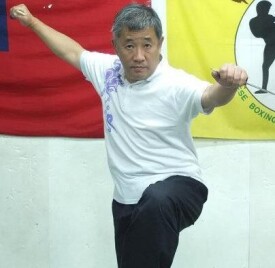

武術家

李唐生於1956年3月23日,15歲起入北少林長拳門,隨北少林名師姜長根先生習武20年,得六合、功力、連步、埋伏、查拳、炮拳、太祖、螳螂等長拳武術和擒拿、對練等應用技術及單(雙)刀、單(雙)劍、奇門兵器等。並得師伯沈茂惠先生及傅松南先生指點教授擒拿、摔跤、九節鞭、大刀。1991年赴大陸尋師訪友得通備大師馬明達先生指導,次年並得通備掌門馬賢達先生收錄門下,研習八極、翻子戳腳、披掛、刀劍大槍及西北鞭桿和西北棍術。

目錄

李唐-通備武學

1991年起赴大陸尋師訪友,結交諸多武學前輩先進。得通備大師馬明達先生指導,對武術及武學獲益良多。次年並得通備掌門馬賢達先生收錄門下,研習八極、翻子戳腳、披掛、刀劍大槍及西北鞭桿和西北棍術。

現致力於青少年武術武德教學及特殊兒童武術教育。研發推展青少年短兵(中國式擊劍)競技運動,並已舉辦五年(五屆)短兵比賽。

2008年2月與學生、家長及好友成立,崇『儒家實學』之「台北市通備武學協會」,冀望傳承並發展文通武備之中華文化,強健青少年的身心發展。

通備武學為“通備武藝”,“通備拳”,“馬家拳”,清朝河北鹽山小左庄人左寶梅(1753-1818),因其武德高尚,武技出眾,故人尊稱“左八爺”,據說左得藝於一韓姓逃僧。左又傳於潘文學,潘文學主持鹽山書院時,設文武科教授學生,歷時數載,武科人才濟濟,其中李雲標和肖合成尤為出眾。潘文學,是通備拳藝的創始人。通備拳在拳法實戰中要遵循理(拳理)象(拳勢)會通,體用(技擊)或理象會通(拳理與形式),體用兼備(健身與實戰)具備的原則。其招法要則和套路內容無論如何龐雜,都要求“一以貫之”。拳法練習歷來有注重“慢拉架子,快打拳,疾發招”的說法。“通”:大通大備,通神達化。“備”:備萬貫一,無所不備之意也。拳法實戰中要遵循理(拳理)象(拳勢)會通,體用(技擊)具備的原則。「通備」不是一項拳種,而是一個汲取各家之長加以整合熔鑄,所形成之內容宏博、結構嚴整的武學體系。因以「文通武備」及「理象會通,體用俱備;通神達化,備萬貫一」為修學的宗旨及所崇尚的一種境界,故名「通備」。因其理論及技術體系內容完整嚴謹,故稱「武學」。對通備學人而言,武術不僅是一門技藝,而且是一門學問。所謂「理象會通」,「理」是指理論、拳理、指導之理念;「象」是指形式、方法、手段,即指拳法。若只有內在的理論而無外在之形式招法配合,則終究淪為空談;只有外在的形式招法而無內在理論為基礎,則如同無根之木,難以立足。所謂「體用俱備」,「體」是指健身、健體、養身;「用」是指應用、實戰、格鬥。若只為追求實戰格鬥之目地,而不能達到健身、養身之功能,甚而有違生理,對身體造成傷害,則已失運動之宗旨,亦絕非先賢們提倡武術之目的。若只有健身、養身之功能,而失去應用、實戰、格鬥之內涵,則與舞蹈、體操又有何異,根本不能稱之為武術。只有同時具有融會貫通的拳理與拳法、同時俱備有健身、養身、實戰、格鬥之功能,才稱得上是一個健全的武學體系。通備武藝贊:通備長拳、武美雄健、理象會通、藝林正范,岳山八極、開門短拳、七剛三柔、龍翔虎潛。通備武學,慢拉架子快打拳疾發招:慢拉架子:通備大架子(調氣運勁),快打拳:抹面拳(劈),青龍拳(掛),飛虎拳(挑),疾發招:十二大招(內場招數),還有一具太淑拳是老先生為西北師大編的,名字為紀念在抗戰中的長子而設的。馬氏通備是馬鳳圖、馬英圖兩位前輩繼承前人所學而推陳出新的。