共找到2條詞條名為破碎之家的結果 展開

- 破碎之家

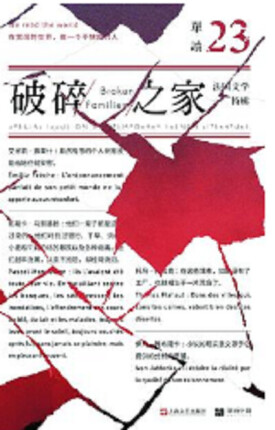

- 2020年上海文藝出版社出版的圖書

破碎之家

2020年上海文藝出版社出版的圖書

《破碎之家》是由吳琦所著,由上海文藝出版社出版的圖書。

《單讀23•破碎之家:法國文學特輯》是《單讀》書系聚焦海外文學的第三次嘗試。伊凡•雅布隆卡、托馬•弗拉奧、帕斯卡•馬努基揚、艾米莉•弗萊什、于貝爾•阿達德,這五位作者的年齡段從40後到90后不等,卻集中呈現出當代法國文學獨特的氣質:緊密關注當下的社會現狀,並將它們納為文學的表達範疇。這些故事大多從家庭生活、代際關係出發,卻讓讀者從這些破碎的裂縫裡,窺見無限寬廣的社會圖景。除此之外,隨筆、訪談、詩歌、評論、澳大利亞文學專欄等欄目,又將為讀者帶來更開闊的視野與更多元的視角。2020年,在寬闊的世界,做一個不狹隘的人。

★ 《單讀》繼續環遊世界文化版圖的旅程,貢獻當代法國文學最新作品,打破你對法國文學的固有想象。你熟悉的法國文學是巴爾扎克的、雨果的,亦或是普魯斯特的、加繆的……《單讀》首次引入、翻譯法語原作,打破你所熟悉的法語文學世界!托馬•弗拉奧、帕斯卡•馬努基揚、艾米莉•弗萊什、于貝爾•阿達德,四位法國當代作家從40後到90后,從不同的視角呈現了一個個與家庭有關的故事,而學者兼作家的伊凡•雅布隆卡則帶來了精彩絕倫的關於虛構與非虛構寫作的論述,解答了新一代寫作者的創作疑惑。

★ 法國文壇驚人的當下性,描寫出今天世界令人心碎的分裂現實。當文學正在失去對未來社會的想象,當代法國文壇仍然努力圍捕著日益嚴峻的現實。這些故事背後都隱藏著廣闊的社會圖景與困境,從一個個小家庭的裂縫中,我們得以窺見工人階級的衰落與被緬懷、國家權力如何侵入私人生活、恐怖主義將成為本世紀最不可忽視的傷痛,而現代性的困境已經一步步腐蝕人的精神……

★ 雲也退對德語譯者魏育青的訪談、歐寧的烏托邦歷史記述、詩人鄭小瓊的女性打工者書寫、彭劍斌對文學的使命與未來的解讀……都在過去與未來之間持續拷問著一個更好的社會、一種更好的文學在今天是如何可能。德國文學與兩德歷史的交織在一場談話中,歐文的烏托邦實驗至今影響著人類對未來的構想,“打工詩人”鄭小瓊道出了工廠與父權對女性的雙重剝削,作者彭劍斌從冷門佳作《梁金山》里辨析文學的未來……

★ 與澳大利亞大使館合作創立的“澳大利亞文學專欄”,持續更新!《單讀14:澳大利亞文學特輯》曾是《單讀》走向更廣闊的海外文學世界的首次嘗試,現在,《單讀》為這樣的嘗試繼續創造新的空間。

★ 單向空間品牌出版物《單讀》是智識青年們的摯愛書。2020年,在寬闊的世界,做一個不狹隘的人。這一輯《單讀》繼續發表可讀性與思想性兼具的小說、隨筆與評論,分享作者們的全球觀察和個體經驗。

托馬•弗拉奧(Thomas Flahaut),1991年生於蒙貝利亞德(杜布斯),在斯特拉斯堡學習戲劇,后前往位於比爾的瑞士文學院學習寫作,於2015年畢業,現居比爾。《奧斯特瓦爾德》是他的第一本小說,探討了社會關係和工人階級文化的解體。

潘文柱,廣東英德人,畢業於中山大學,出版有譯作《擁抱》《親愛的麗斯》《一 個夏天》等。

帕斯卡•馬努基揚(Pascal Manoukian),法國亞美尼亞裔記者,1975年至1995年期間於大量衝突地帶(黎巴嫩、瓜地馬拉、前南斯拉夫、伊拉克等)進行報道,長期擔任法國新聞公司CAPA的主任。他還創作小說和散文,小說《回聲》於2016年在布魯塞爾書展上獲得一等獎。

林苑,八零后,廣東潮州人,畢業於西安外國語大學法語專業,法國里爾高等新聞學院碩士,曾任中央電視台法語頻道主持人。她在機緣巧合之下發現了自己對文學翻譯的熱愛,之後陸續翻譯出版了多部譯作,包括奧利維埃•羅蘭的《獵獅人》《古拉格氣象學家》,德爾芬娜•德•維岡的《無以阻擋黑夜》《真有其事》,弗朗索瓦茲•薩岡的《你好,憂愁》等。2017年憑藉譯作《重返基利貝格斯》獲傅雷翻譯出版獎文學類獎項。

艾米莉•弗萊什(Émilie Frèche),出生於1976年,已經發表過十幾部作品,積極與種族主義和反猶主義鬥爭,她的小說關注身份和融入問題。

范加慧,南京大學法語系文學學士、翻譯碩士,現攻讀文學博士學位,研究方向是20世紀法國戲劇。

于貝爾•阿達德(Hubert Haddad),1947年出生於突尼西亞,詩人、劇作家、小說家。他以多種文學形式出版了許多作品,同時他還是創意寫作工作坊的資深老師。

吳燕南,1988年生,法國巴黎第三大學文學博士在讀。2018年在阿爾勒的中法文學翻譯工作坊中感受到了翻譯不可抗拒的魅力。

伊凡•雅布隆卡(Ivan Jablonka),編輯、作家。畢業於索邦大學,師從史學家阿蘭•郭邦(Alain Corbin)。現任巴黎十三大學歷史系教授,還擔任電子刊物《思想的生命》(La Vie des idées)主編及思想團體“思想共和國”(La République des idées)的活動策劃和主持。他曾發表《我未曾有過的祖父母的故事》(2012)和《歷史是一種當代文學》(2014)。最新作品為《蕾蒂西婭,或人類的終結》(2016),一部嚴謹與創意並重,探索文學、歷史和社科之間邊界的作品。

洪濤,法國社會科學高等學院(EHESS)近代當代中國研究中心(CECMC)社會學博士生在讀,研究方向是社會運動。索邦大學文學院應用外語系助教。兼職翻譯,也參與組織過中國獨立電影節。

歐寧,藝術家、策展人、編輯。2003年在廣州拍攝的紀錄片《三元里》參加第50屆威尼斯雙年展,2005年受德國聯邦文化基金會資助拍攝的紀錄片《煤市街》在紐約現代美術館首映。2005年至2010年創辦和策劃三屆大聲展,2009年出任深圳香港城市/建築雙城雙年展總策展人,2011年出任成都雙年展國際設計展策展人。2011年至2013年創辦和主編共 16期《天南》文學雙月刊,2009年主編的《漫遊:建築體驗與文學想象》和2013年主編的《劉小東在和田與新疆新觀察》在萊比錫獲兩屆“世界最美的書”獎。2010年在安徽黟縣發起鄉村建設項目“碧山計劃”,2016年在山東煙台發起歷史街區活化項目“廣仁計劃”。2016年至2017年在哥倫比亞大學建築、規劃與保護研究生學院任教。曾任第53屆威尼斯雙年展Benesse大獎評委(2009),日本橫濱國際影像節評委(2009),古根海姆美術館亞洲藝術委員會成員(2011),第22屆米蘭非洲拉丁美洲亞洲電影節評委(2012)和里斯本建築三年展Debut大獎評委(2013)。

克里斯托弗•梅里爾(Christopher Merrill),1957年生,美國詩人,記者,翻譯。自 2000年起任愛荷華國際寫作計劃主持。

周嘉寧,復旦大學中文系碩士,作家,英語文學翻譯。出版有長篇小說《密林中》《荒蕪城》,短篇小說集《我是如何一步步毀掉我的生活的》等。

陳維,1980年出生於浙江,現生活工作於北京。他的藝術創作始於杭州,最初從事聲音藝術創作與表演,而後轉向於影像及裝置。其作品在國內外重要展覽與機構頻繁展出。陳維於 2011 年獲得亞太攝影獎,2015 年英國保誠當代藝術獎提名。

雲也退,生於上海,自由作家、書評人、譯者,開文化專欄,寫相聲劇本,出版有思想傳記類譯作(《加繆和薩特》《責任的重負:布魯姆、加繆、阿隆和法國的20世紀》《開端》等),《自由與愛之地》系原創作品首次出版。