潛艇艙室是潛艇內部空間的布置形式,潛艇作為一種海軍艦艇,具有不同於普通水面艦艇的特殊外型和內部構造,因此其內部艙室布置也自成特色。

潛艇上的橫隔壁將艇上空間劃分為艙室。根據橫隔壁的強度不同,可以分為艏端艙壁、艉端艙壁、內部耐壓隔壁和內部非耐壓隔壁。其中艏端艙壁和艉端艙壁又稱作端部艙壁,它們是潛艇耐壓艇體的組成部分,具有與耐壓艇體相等的結構強度。端部艙壁又分為球面艙壁和平面艙壁兩種。目前世界上絕大多數的潛艇端部艙壁都採用球面艙壁結構,球面凸出向外。球面艙壁的優點是結構簡單,

抗壓強度高。

內部耐壓艙壁也分為球面耐壓艙壁和平面耐壓艙壁兩種,這兩種艙壁各自具有不同的優點和缺點。球面耐壓艙壁雖然能夠降低結構的重量且結構簡單,但其凸面與凹面所能承受荷載的大小相差很大。而平面耐壓艙壁的兩面可以承受相等的載荷。這樣,在平面耐壓艙壁兩側的艙室都可以稱為艇上的救生艙室,增加艇上救生艙室的數量,提高潛艇的水下安全性。但是平面耐壓艙壁的缺點是結構笨重複雜。

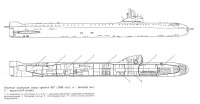

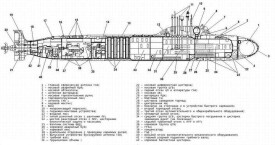

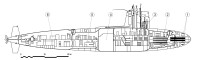

627型攻擊核潛艇艙室布置

世界各國潛艇設計師對於潛艇強度和潛艇生命力的考慮角度不同,因此導致了潛艇艙室劃分有著很大的區別。

蘇 聯/俄羅斯的潛艇設計師們一向主張在潛艇上劃分較多的艙室。

蘇聯在

二戰結束后不久建造的

Z級、

W級和Q級常規潛艇,均劃分為7個艙室,而蘇聯第一代627型攻擊核潛艇則劃分為9個艙室。美國為首的西方國家的潛艇設計師則傾向於在潛艇上劃分較少數量的艙室。

美國海軍早期的典型攻擊核潛艇如鰹魚級、長尾鯊級和鱘魚級、法國的

紅寶石級攻擊核潛艇以及

阿戈斯塔級潛艇都劃分為5個艙室,日本的

汐潮級潛艇也劃分為5個艙室。

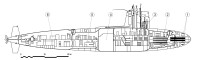

鰹魚級攻擊核潛艇的5艙室劃分

20世紀70年代以後,西方國家的潛艇開始採取大分艙原則,其劃分

艙室的數量更少。美國海軍的

洛杉磯級攻擊核潛艇的艙室從大的方面來講,僅劃分為3個,分別是指揮艙、反應堆艙和主輔 機艙。在美國這種大分艙的影響下,一些西方國家在新型的潛艇上也逐漸開始採取大分艙原則。例如

英國於80年代建造的

支持者級潛艇、

荷蘭80年代建造的

海象級潛艇以及於90年代設計最新型

海鱔級潛艇上均劃分為3個艙室,德國於90年代建造的

212型潛艇劃分為4個艙室,90年代末期德國為以色列設計的

海豚級潛艇劃分了3個艙室;

瑞典建造的

西約特蘭級潛艇和哥得蘭級潛艇,艇上僅劃分了2個大型隔艙,即艏部艙室和艉部艙室。甚至連一向採用多分艙原則的俄羅斯,也在其最新設計的阿穆爾級潛艇上僅劃分出5個艙室,表現出一種全球性的大隔艙熱。

現代潛艇的設計師在潛艇設計階段所重視的不僅是艇內艙室的劃分,而且更為重視的是如何在艙室內有效利用內部空間。直到1945年,世界上大多數潛艇的耐壓艇體內部還都採用單層甲板的布置方式,艇上

蓄電池均布置在甲板下面的空間里。

現代高速潛艇一般都傾向於在艇內設置多層甲板,以便利用甲板把艇內有限的空間分割出更多的有用的甲板空間。如果充分進行布置的話,在潛艇具有相同艙室容積的情況下,可以形成更大的甲板空間。美國海軍曾於1958年建造了“飛魚”號攻擊核潛艇採用了四層甲板布置,這也是美國海軍首次採用如此之多的甲板空間布置的

核潛艇,由於採用了多層甲板布置,從而獲得了比較大的甲板空間,與具有三層甲板布置的

鸚鵡螺號核潛艇相比,兩者具有相同的有效甲板面積,但是“飛魚”號明顯地減少了排水量和艇體表面面積,從而降低了該艇的阻力,大幅度地提高了該艇的水下最高航速。